Entretien avec Patrick Chappatte

© Eddy Mottaz, Le Temps

À l’occasion de la publication de son reportage dessiné « Au cœur de la vague« , le dessinateur Patrick Chappatte évoque ici sa manière de travailler et s’exprime sur trois sujets d’actualité brûlants : la présente pandémie, la liberté d’expression fortement menacée après la diffusion de caricatures, et le changement de présidence aux États-Unis.

Pour retrouver mon billet à propos du reportage dessiné de Patrick Chappatte, “Au cœur de la vague“ (Les Arène BD), c’est ici !

Interviewer un dessinateur particulièrement talentueux, travaillant avec de prestigieuses publications à travers le monde (Le Temps, Le Canard enchaîné, le New York Times, Der Spiegel, Le Courrier international, …), à propos d’une bande dessinée reportage qu’il publie, alors même que c’est un genre littéraire que l’on pratique assez peu, il y avait de quoi être légèrement impressionnée… Alors, quand j’ai confessé à Patrick Chappatte, d’entrée de jeu, que je n’y connaissais pas grand-chose en matière de BD, et que sa réponse a fusé « moi non plus » (!), le ton était donné ! Ambiance !

J’ai rencontré un homme passionnant portant un regard particulièrement averti sur trois sujets d’actualité brûlants : la présente pandémie, la liberté d’expression fortement menacée après la diffusion de caricatures, et le changement de présidence aux États-Unis. Outre ces sujets au cœur de l’entretien, Chappatte évoque notamment ici sa manière de travailler et les raisons du choix du reportage BD pour ce livre.

Julie Vasa : Comment l’idée de ce livre est-elle née ?

Patrick Chappatte : Je ne me suis pas vraiment posé la question, c’est le COVID qui m’a pris. Si je m’étais interrogé, je ne l’aurais pas fait. C’est énorme la BD, un vrai travail de bénédictin ! Je suis dessinateur de presse et c’est déjà un travail à 120 %. Il était donc tout à fait déraisonnable de me lancer dans ce projet. J’ai déjà fait plus d’une trentaine de reportages en bandes dessinées. Au départ, c’était un peu pionnier mais c’est désormais un genre qui existe et qu’on voit même dans la presse, qui a ses lettres de noblesses. Pendant longtemps, ces reportages avaient un format magazine : je devais fournir un effort pendant trois trois semaines, partir sur un terrain, par exemple Gaza, et puis j’avais ensuite deux semaines pour réaliser ma BD-magazine. Là, je me suis lancé dans une vraie BD, de longue haleine. Cela m’a pris au mois de mars dernier.

J.V. : Qu’est-ce qui vous a décidé ?

Professeur Didier Pittet

P.C. : Cela a commencé, comme je le raconte dans la BD, avec le Professeur Pittet. Il m’appelle un samedi soir. J’étais alors tranquillement en train de manger une raclette à la montagne ! Nous étions schizophrènes début mars : on sait que l’Italie est en train de brûler. Pourtant, les trains, les gens, continuent de circuler… On a l’impression que ça va arriver mais, en fait, le virus est déjà là. Lui me raconte alors ce qu’il se passe dans les soins intensifs en Italie. C’était 24-48 heures avant que tout sorte dans la presse italienne, notamment ces photos avec des gens couchés sur le ventre qui ont glacé tout le monde. Cette histoire a commencé à m’obséder.

Il m’appelait en réalité pour qu’on lance une campagne de prévention : <stop-covid.com>. Je contacte alors Vincent Sager, le directeur d’Opus One, qui produit notamment les deux Vincent, Yann Marguet… ; j’appelle ensuite Thomas Wiesel, ZEP… Quelque chose se met en place très très vite et en fait, en deux jours, une campagne de prévention est sur pieds sous forme de vidéos, de dessins. Même Alain Berset [ministre suisse de la santé], que j’ai eu au téléphone le mardi, était étonné de la rapidité avec laquelle nous étions parvenus à ce résultat. Toute une équipe se constituera autour des humoristes pour continuer l’effort, mieux le structurer. Je reste alors en contact régulier avec le Professeur Pittet, qui est au cœur de l’action, je prends des notes et lui demande si cela le dérange que j’en fasse peut-être une histoire plus tard.

J.V. : Le fameux dîner que vous évoquez au début de la BD n’avait pas encore eu lieu ?

P.C. : Il s’est déroulé le 10 mars, en plein lancement de la campagne. Ce dîner m’a été fatidique parce que le COVID circulait déjà. Il m’a fallu 10 jours pour ressentir les premiers symptômes de la fièvre. J’ai appris à ce moment-là que d’autres personnes présentes à ce dîner étaient elles aussi malades. Je suis resté en quarantaine 10 autres jours, dont 9 de fièvre. C’est là que j’ai redoublé de fébrilité dans tous les sens du terme. J’ai continué à appeler Pittet, ainsi que d’autres personnes qui sont devenues des personnages de mon journal. Et je me suis mis à le dessiner sous forme de BD, sous l’impulsion de ma femme d’ailleurs, qui m’a vivement encouragé à m’y mettre.

J.V. : Saviez-vous alors quel type de BD vous alliez réaliser ?

P.C. : Lorsque l’on commence à dessiner, il faut choisir un format. Plutôt que de penser en termes de presse, je me suis lancé dans un format d’album. Tout en continuant mes dessins pour les journaux. Je n’étais pas mal comme beaucoup de gens le sont. J’avais un peu de fièvre, une petite toux simplement mais pas d’extrême fatigue. J’ai transcendé tout cela dans l’action.

J.V. : Vous évoquez votre tentative de vous faire tester et notez la remarque de l’un de vos interlocuteurs qui dit « on va finir dans un dessin ». Cet argument vous a-t-il été opposé par certaines personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu ?

« Ils ont tous été dans l’intimité et c’est exactement ce que je recherchais. L’idée n’était pas d’établir une chronologie, dates et chiffres à l’appui, mais d’aller dans l’humain. »

J.V. : C’est cette dimension universelle et intime à la fois qui est très appréciable dans votre livre, et qui se distingue beaucoup, me semble-t-il, d’un journal de confinement.

P.C. : Précisément, ce n’est pas un journal de confinement et je m’en suis bien gardé : je suis tombé malade au début de l’histoire, ce qui ne m’arrangeait pas pour le récit. Je ne voulais pas que les lecteurs imaginent justement que j’allais me raconter. C’est vraiment un reportage BD qui contient plusieurs cercles. Il y a d’abord le narrateur qui tombe malade, c’est toujours pratique d’un point de vue narratif car cela permet de s’identifier ; il y a surtout l’hôpital, qui est le cœur de l’histoire ; et puis il y a différents cercles qui s’élargissent : on voit ce qui se passe dans le monde, New York, Paris, Bombay ; et puis on a la couche dessins de presse, que j’ai hésitée à intégrer, ce n’est pas un mélange évident. On a même pensé à en faire une annexe.

J.V. : C’est pourtant l’une des dimensions très appréciable du livre, vraiment réussie !

P.C. : Au fur et à mesure du récit, ce sont des interludes qui ouvrent complètement le champ sur ce qui se passe au niveau politique, avec Macron ou encore Trump aux Etats-Unis qui est en train de louper complètement sa gestion de la crise du COVID… Tous ces récits se renforcent en réalité pour raconter ce qui n’est pas un journal intime. Je me suis retenu, j’aurais pu en faire beaucoup plus sur moi, malade. Psychologiquement, il y avait des choses à dire mais je ne voulais pas en faire un journal. Lorsque je me mets en scène dans ce livre, c’est pour « passer les plats », cela amène les gens vers les thèmes.

Extrait de la BD “Au cœur de la vague”, ©Chappatte, éditions Les Arènes, Paris

J.V. : Selon vous, qu’apporte un reportage dessiné aux lecteurs par rapport à d’autres formes d’expression ?

P.C. : Lorsque l’on a commencé à en publier, vers 1995, j’ai eu l’intuition très forte qu’il apportait quelque chose d’unique. On est dans l’image ce qui signifie être dans la situation. C’est ce qui le distingue du texte. Il existe des reportages textes extrêmement forts et qui peuvent vous faire vivre une situation de manière intense lorsque le journaliste est talentueux. Ici, il y a l’image en plus du texte, minimaliste, très épuré.

J.V. : On sent, dans les textes de cette BD, votre expérience de presse. Ils sont peu nombreux, mais percutants !

P.C. : Ils devaient l’être car leur place est limitée. Si l’on commence par rédiger un texte et qu’on veut l’adapter en BD, il faut en éliminer ensuite la moitié. On commence par supprimer toutes les redondances. Il est inutile par exemple de dire « Il fait froid » et « Le ciel est gris » puisqu’on va le dessiner. Tous les ornements littéraires que l’on est toujours tentés d’écrire parce que l’on est devant notre écrans disparaissent dans la phase dessin le plus souvent. Avec le reportage BD, nous sommes donc dans l’image, mais la grande différence avec toutes les autres formes d’images, que ce soient le récit-photos ou la vidéo, est que l’on se débarrasse des scories du voyeurisme. Je vous assure qu’être aux soins intensifs et prendre des photos est extrêmement gênant. Le dessin, avec ses traits enfantins, élimine toute surinformation de l’image.

J.V. : Il permet une distanciation en réalité.

P.C. : Exactement. Cette distance nous permet de regarder vraiment en fait. La vision d’une personne sur un lit d’hôpital, avec des tubes partout, et qui est en train de mourir, est insoutenable en photo, alors qu’en dessin, la situation est davantage supportable. Et à partir du moment où l’on peut regarder, on peut écouter.

Autre intérêt par rapport à la vidéo, car la BD a ce côté « montage », similaire, c’est qu’on peut vraiment l’arrêter, marquer une pause sur une image qui nous trouble, nous frappe. L’avantage de la BD est de permettre au lecteur de la découvrir à son rythme. On peut la décortiquer, s’étonner, regarder les détails en arrière-plan, même revenir en arrière pour réabsorber ce que l’on a vécu. La vidéo ne le permet pas, sauf à faire pause sur image. Le reportage BD est un genre hybride qui permet de prendre le lecteur par la main et lui faire vivre des situations comme s’il y était et d’accéder à l’empathie, débarrassé du voyeurisme.

« Le reportage BD est un genre hybride qui permet de prendre le lecteur par la main et lui faire vivre des situations comme s’il y était et d’accéder à l’empathie, débarrassé du voyeurisme. »

J.V. : Vous citez, dans votre livre, pas mal de données chiffrées et, notamment, 123 crayons, 36 gommes, nécessaires pour sa réalisation ! Est-ce important de tout mesurer ?

P.C. : C’était une blague, juste une allusion à Astérix et Obélix. En réalité, j’ai entièrement réalisé cette BD sur Ipad. Il y a eu ni crayons ni gommes !

J.V. : Est-ce votre manière habituelle de travailler ?

P.C. : Pas du tout. Normalement, je dessine mes dessins de presse sur papier, je n’aime pas les écrans. Mais comme je me lançais dans un défi totalement dingue, de faire une BD en plus du reste et qu’il m’est arrivé de travailler parfois douze heures par jour pour y parvenir, il fallait que je sois capable de profiter de chaque temps libre, par exemple dans mon salon, ou dans un train pour continuer mes pages. J’ai choisi l’Ipad pour cette raison pratique.

J.V. : Aviez-vous déjà travaillé comme cela ?

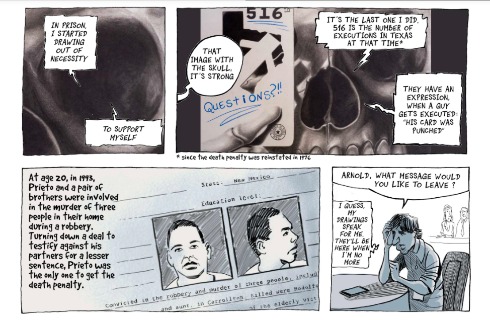

P.C. : Oui, je pense à une série sur la peine de mort en cinq épisodes que j’avais faite pour le New York Times. C’était la première fois qu’ils publiaient de la BD reportage, en 2016.

The New York Times – Inside Death Row

by Patrick Chappatte avec Anne-Frédérique Widmann

J.V. : Cette manière de travailler vous convient-elle ?

P.C. : En général, cela me donne des crampes terribles ! Je ne sais pas comment j’y ai échappé cette fois-ci. Le style est différent du dessin de presse. Comme c’est très réaliste, je peux y intégrer pas mal de photos que je vais retravailler. L’Ipad permet cela beaucoup plus facilement : j’importe une photo, la mets ensuite en calque.

J.V. : Est-ce le cas de certains portraits qui apparaissent au fil de la BD, comme pixélisés ?

P.C. : Ca, c’est autre chose. Je l’ai toujours fait dans mes BD. Je les appelle des polaroïds. Chaque fois qu’un nouveau personnage arrive dans le récit, je l’atteste par un polaroïd. Au début, lorsqu’il a fallu imposer le genre de la BD reportage, dans les années 90, les gens me demandaient si j’étais vraiment allé dans les bidonvilles à Nairobi ou à Gaza. Parce que c’est de la BD, certains pensaient que j’aurais pu utiliser un matériel existant. Alors, j’ai décidé de faire des polaroïds, des photos sur le vif, que j’imprime dans la BD quand les personnages apparaissent. L’idée est d’attester ce que l’on écrit, car le dessin a une connotation « comics ».

J.V. : Cette BD est un travail de reporter, de journaliste, qui va au-delà du dessin. Est-ce votre manière habituelle de travailler ? Pour faire le dessin du jour dans les différents journaux auxquels vous contribuez, avez-vous besoin de consulter, interviewer ?

P.C. : Non, vraiment, ce sont deux pieds différents sur lesquels j’aime bien danser en alternance. Le dessin de presse, c’est avant tout donner son regard sur l’actu, aller chercher en soi, lire… C’est vrai qu’auparavant, j’interrogeais davantage mes confrères, j’appelais la rédaction. Aujourd’hui, je trouve beaucoup de choses à lire et je me fais mon avis seul. C’est que l’on attend du dessinateur de presse. Et c’est noir et blanc. Le reportage BD, c’est se mettre dans les chaussures d’un journaliste et y aller avec modestie, accepter de ne pas savoir ce que l’on va trouver, être ouvert. C’est gris. Nous sommes dans plein de nuances de gris si j’ose !

« Nous sommes dans plein de nuances de gris si j’ose ! »

J.V. : Au sens propre aussi ! Ce livre est à dominante gris et bleu, avec quelques touches de couleurs : comment avez-vous opéré ces choix ?

P.C. : Comme je vous le disais, dans le reportage BD, nous sommes dans le gris, au sens figuré, dans la nuance, pas dans l’avis préconçu. On peut aller dans d’autres registres, moins évidents que dans le dessin de presse, comme l’émotion. Le risque avec un sujet comme la vague épidémique, est que ça manque un peu d’humour. C’est la raison pour laquelle les dessins de presse dont les bienvenus : ils fournissent des petites ouvertures.

Quant à la forme de la BD, je veux la distinguer de la presse. Le dessin y est plus réaliste et puis j’aime bien utiliser ces gris assez colorés qui collent bien au reportage et permettent de mieux faire ressortir des touches de couleurs, des intentions, comme les masques turquoise. C’est le turquoise médical, que l’on retrouve partout dans le livre. Il y a aussi des oranges, que l’on retrouve un petit peu, des petits flashs, qui contrastent avec les dessins de presse, intégralement colorisés ou noir et blanc comme dans le Canard enchaîné. Je n’aimerais pas coloriser intégralement un reportage BD : je trouve ça criard et puis c’est pénible à réaliser ! Je trouve que cela distrait du récit et correspond davantage au documentaire ou au roman BD. Je me suis fait toute une gamme de couleurs, mise au point il y a quelques années, une palette que j’utilise depuis dans mes BD.

J.V. : « On était peut-être tous allés trop loin dans notre manière de vivre » s’interroge une infirmière dans votre livre. Est-ce aussi votre pensée ?

P.C. : En tous cas, je n’applique pas le remède ! Depuis l’apparition du COVID, j’ai redoublé de travail et n’ai pas levé le pied, bien au contraire. Je n’ai pas connu ces moments de confinement où, en famille, on s’est mis à faire du pain ou des figurations de tableaux ! Evidemment, ce sont des questions que l’on a toujours à l’esprit même si j’ai toujours eu de la peine à assimiler le dessin à du travail, ce qui est plutôt bon signe ! Il est intéressant de relever que ce sont des femmes qui posent les questions les plus philosophiques dans la BD. Dagmar l’infirmière, Ikran aux soins intensifs : qu’est ce qui est déséquilibré dans nos vies ? Quel signal nous envoie cette maladie ? Vouloir aller trop vite, tout le temps, est une maladie de notre société.

Ikran, à qui je donne le dernier mot en lui demandant quelle leçon tirer de cette pandémie, dit qu’on doit s’occuper des uns des autres, de la nature, de la planète. C’est un signal d’alarme, aussi bien pour nous, dans nos vies, que pour la planète. Ce sont les femmes qui portent cette parole.

J.V. : Il semblerait que nous n’ayons pas forcément tous tiré les leçons de cette crise : on replonge immédiatement dans les rythmes qui étaient les nôtres auparavant.

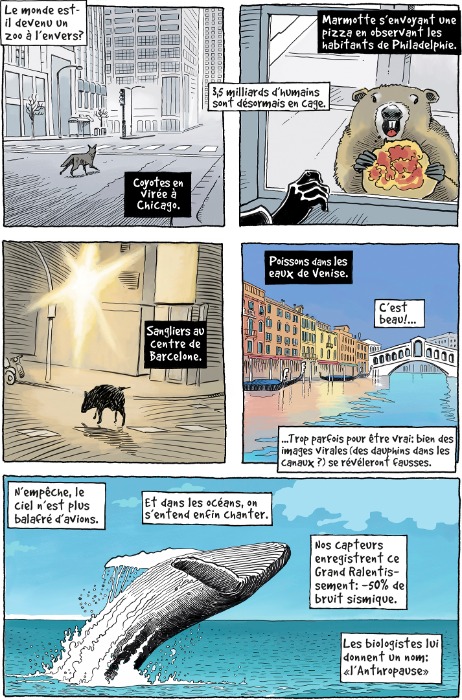

P.C. : Il semblerait, effectivement, que ce soit le cas. Mais nous ne sommes pas arrivés au bout de la réflexion. Il y a aussi ce moment, dont j’ai fait une page dans la BD, que les biologistes appellent l’anthropause : tout d’un coup, le vacarme humain s’est calmé, dans les océans, dans le ciel… On a enregistré, de manière sismique, le fait que les hommes et les femmes sont restés chez eux, enfin. Les animaux ont plus de place, moins de bruit, ressortent. Ces mégalopoles vides, ces autoroutes désertes, c’était impressionnant et unique. Je ne crois pas que je ferai un tome 2. C’est un peu pénible ce qui se passe.

Extraits de la BD “Au cœur de la vague”, © Chappatte, éditions Les Arènes, Paris

J.V. : C’est un livre hommage aux soignants, au personnel travaillant dans les hôpitaux, très important à l’heure où ils sont de nouveau extrêmement sollicités.

P.C. : Oui, il est malheureusement d’actualité. Surtout qu’on ne les applaudit plus, un peu lassés. Ils sont pourtant confrontés à la même chose, mais en pire car ils sont eux aussi très fatigués. Aujourd’hui, aux soins intensifs à Genève, il y a 20 % d’absence. Ils n’ont pas récupéré. L’ambiance est désormais différente, on ne se sert plus autant les coudes, on est tous un peu gavés car c’est long, ça dure. En mars-avril, c’était nouveau, il fallait y aller. Il y avait une solidarité que l’on ressent moins aujourd’hui. D’ailleurs, beaucoup de gens sont dans la rue, en dehors des centres sociaux, c’est lugubre.

J.V. : Le professeur Didier Pittet occupe une place importante dans votre livre, vous rappelez d’ailleurs que nous lui devons la généralisation du gel hydroalcoolique. Quel regard portez-vous sur lui ?

P.C. : Nous sommes toujours en contact. Il a sorti lui-même un livre avec Thierry Crouzet. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Nous recevions tous les deux les mêmes messages parfois de Pittet, qui mène une vie de fou. Je le raconte : quand il dort cinq heures, c’est une grosse nuit ! Il m’appelait rarement avant minuit, j’avais de la peine à le joindre. Alors, très souvent, il enregistrait des audios et nous les adressait. C’est quelqu’un d’assez unique, à la fois à l’aise dans la lumière, il est très médiatique, mais très ancré, avec une vraie honnêteté, ce qui n’est pas si fréquent.

Je l’avais rencontré sur un plateau télé et il m’était apparu comme un héros. Voilà quelqu’un qui, par principe, donne le gel hydroalcoolique à l’humanité, via l’OMS, gratuitement. Très concrètement, cela signifie plusieurs millions de vies sauvées chaque année. Déjà là, chapeau bas ! C’est renoncer à toute idée d’enrichissement personnel, sans même se poser la question alors qu’il serait multimilliardaire aujourd’hui. Imaginez si le gel hydroalcoolique avait été sous licence au moment de cette crise : outre l’enrichissement odieux qu’il aurait produit, cela aurait induit des blocages. Là, la société a pu réagir : j’évoque dans mon livre une rue entière de Paris bloquée par des pharmacies, des grandes marques du secteur du luxe qui en ont produit, des chaînes de production qui ont été détournées du jour au lendemain comme la distillerie Morand en Valais…

Je ne pouvais pas prévoir, quand j’ai écrit mon livre, que Didier Pittet allait devenir en France une personnalité. À la fin de la BD, on voit que l’ambassadeur de France auprès de l’ONU l’attend une nuit devant son domicile, lui annonce qu’on l’a retenu pour la légion d’honneur mais que ce n’est pas cela qui l’amène. J’ai pu dessiner Pittet qui crache son thé ! Un dialogue assez exceptionnel où la légion d’honneur est un détail. C’est là qu’il apprend que Macron veut le nommer président de la commission d’audit sur le COVID et quand il va à l’Elysée, en toute urgence et que Macron lui dit « je sais que vous êtes pressé, vous avez un train ce soir », il lui répond « Ne vous en faites pas, j’ai mon pyjama » : seul un Suisse peut être aussi ancré que lui ! Ce n’est pas quelqu’un qui se prend au sérieux.

J.V. : À côté de Didier Pittet, quelles sont les autres personnes qui vous ont le plus marqué durant ce reportage ?

P.C. : Les trois personnages principaux du reportage BD sont tous à l’hôpital. C’est aussi, aux côtés du professeur Pittet, Dagmar l’infirmière des urgences et Jérôme Pugin à la tête des soins intensifs. On est avec lui au cœur du réacteur, dans « le monde des zombies » comme il dit. Ce sont les scènes les plus folles, puisqu’on est aux rivages de la mort, avec des équipes qui essaient de ramener les gens à la vie.

Extrait de la BD “Au cœur de la vague”, ©Chappatte, éditions Les Arènes, Paris

Sinon, il y a aussi des personnages « secondaires », comme ce policier au poste des Pâquis, Roberta Petrucci de MSF. Cette femme est totalement hallucinante : avec un courage énorme, est déjà allée neuf fois je crois en mission Ebola ; attraper ce virus, c’était être quasiment condamné à mort. Quel courage ! MSF se retrouve réquisitionné dans des capitales comme Paris, Genève, Berlin… Cela montre la folie de la situation. Elle relativise dans le même temps cette nouvelle crise due au COVID.

J.V. : Dagmar, qui trie aux urgences, vous dit qu’il ne faut pas attendre de solution de l’extérieur et la chercher en nous. Est-ce votre conviction ?

P.C. : Oui, certainement. Elle veut dire par là que nous devons tendre vers un autre équilibre, avoir une hygiène de vie différente. Le vaccin ne sera pas la seule solution. C’est un cercle vicieux et un message parfois difficile à faire passer. Les gens ont objectivement peur et l’angoisse n’aide pas à avoir de fortes défenses immunitaires. Stresser, avoir la peur au ventre, nous affaiblit alors que l’on devrait être fort. Il doit exister des manières. Les méthodes de développement personnel, dont je ne suis pas forcément bon client, sont plus importantes que jamais. Mettre la peur à distance, avoir une bonne hygiène de vie nous renforce. C’est évident.

J.V. : À votre avis, qu’a-t-on appris de cette première vague ?

P.C. : Je ne sais pas et je termine d’ailleurs mon livre par un point d’interrogation. Je n’essaie pas de moraliser. La situation nous conduit à nous interroger et il faut continuer à le faire parce que je pense que cela nous conduira aux bonnes réponses.

J.V. : Le Professeur Pittet vous dit fin avril « La digue a tenu ». Pensez-vous qu’elle va tenir encore ?

P.C. : C’est plus difficile aujourd’hui. Quelque part, cette première vague a été réussie. À l’heure où nous parlons, des patients ont été envoyés de Genève à Zurich… En mars-avril, on a tout mobilisé, on a gelé le système. C’est différent aujourd’hui. Je raconte dans mon livre que j’ai souhaité me faire tester. Au bout de 5 jours, c’était impossible, au bout de 7 jours, et cela, je ne le raconte pas, j’ai appelé mon médecin en lui indiquant que cela faisait 7 jours que j’avais de la fièvre. Il m’a recommandé de faire une prise de sang pour savoir si j’avais une infection nécessitant de prendre des antibiotiques. Il a alors passé quelques coups de fil pour m’aider à prendre rendez-vous et m’a rappelé pour me dire de rester chez moi : personne ne pouvait me prendre pour une prise de sang ! Le système était totalement bloqué par le COVID. C’est angoissant ! Et on ne veut plus le refaire. C’est ce qui fait que les capacités vont être atteintes plus rapidement et que l’on va faire du tri, cela semble assez inévitable.

J.V. : Vous êtes lauréat de la Fondation pour Genève qui vous a décerné son prix le 28 octobre dernier. Que représente ce prix pour vous ?

P.C. : C’est un peu intimidant les prix ! Cela signifie que l’on est vieux et établi… Je ne sais pas si c’est une contre-indication par rapport au rôle du dessinateur de presse qui doit regarder tout cela avec distance… mais le deuxième degré en a pris un coup ! C’était une soirée avec beaucoup d’honneurs et beaucoup d’amitié, avec un public virtuel assez nombreux.

J.V. : Vous dites au début du livre « Une affaire aussi sérieuse exigeait la rescousse de l’humour » et vous avez demandé au médecin dirigeant les soins intensifs si l’humour avait place dans son service. Pensez-vous que l’humour a sa place dans toutes les situations ?

P.C. : Oui, tout à fait. Je pense à des mécanismes de gestion du stress. Nous parlions d’équilibre : pour ne pas tomber malade, je crois que l’humour peut beaucoup nous aider. C’est pour cela que je suis dessinateur de presse d’ailleurs. Cette activité m’aide à digérer l’actualité. L’humour est l’un des outils de résolution des conflits – et on a tendance à l’oublier car l’on voit le dessin de presse comme conflictuel – mais surtout, il nous permet de digérer le stress, de faire sens, d’essayer tout du moins. Tous ces memes qui s’échangeaient dans la première vague montrent à quel point l’humour est important.

J.V. : L’humour est-il international ? Rit-on des mêmes choses ?

P.C. : Pas de la même manière. Je travaille pour des publications dont les lectorats sont assez proches. Mais ils peuvent parfois être plus éloignés. Il y a des différences assez grandes entre un lectorat du Temps ou de 20 minutes, pareil pour le New York Times et le Post. Selon les cultures, les sensibilités peuvent être différentes. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle ma collaboration avec le New York Times s’est terminée. Il y a eu un choc culturel avec un dessin qui n’était pas de moi, mais était d’un confrère européen. D’un point de vue, il était pro palestinien, très critique de Trump et de Netanyahu. Ce dessinateur l’a fait pour son public, au Portugal, et il a été transposé vers un autre public, celui du New York Times et là, la perception a été différente. Il a été dénoncé comme antisémite et je pense, qu’en Europe, nous aurions eu un autre débat sur ce dessin. Nous avons une sensibilité différente.

Il y a eu un choc culturel avec un dessin qui n’était pas de moi, mais était d’un confrère européen. D’un point de vue, il était pro palestinien, très critique de Trump et de Netanyahu. Ce dessinateur l’a fait pour son public, au Portugal, et il a été transposé vers un autre public, celui du New York Times et là, la perception a été différente. Il a été dénoncé comme antisémite et je pense, qu’en Europe, nous aurions eu un autre débat sur ce dessin. Nous avons une sensibilité différente.

J.V. : Les conséquences ont été très fortes puisqu’il n’y a plus eu de dessin dans le journal.

P.C. : Oui, ils ont géré cette crise née d’un dessin dénoncé comme antisémite, avec leurs ennemis qui en profitent, en reculant et en s’excusant. Mon travail était devenu alors impossible et un mois plus tard, ils ont mis fin à mon contrat et ont décidé de supprimer tout dessin de presse. Ce recul, cette pantalonnade, sont assez dramatiques.

J.V. : Difficile de ne pas évoquer avec vous Samuel Paty dans ce contexte, assassiné pour avoir montré les caricatures publiées par Charlie Hebdo au soutien d’un cours sur la liberté d’expression. Quel rapport établissez-vous entre les dessins de presse et la démocratie ?

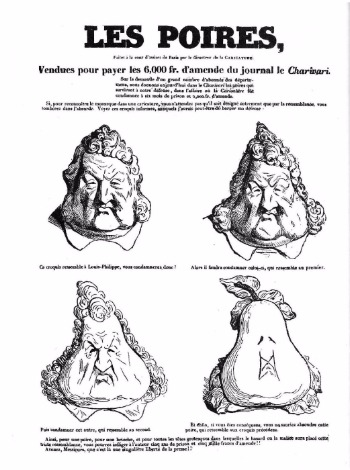

P.C. : Le rapport est historique. Le dessin de presse s’est développé avec le combat pour la liberté de la presse et quand en 1830 un Charles Philipon est emprisonné parce qu’il a publié des caricatures de Daumier, de Louis-Philippe, quand devant les juges, il fait cette démonstration en dessinant le roi en poire, dessins repris par Daumier, il se bat avec un énorme courage pour la liberté de la presse et le paye par la prison.

J.V. : Cette réalité vous limite t-elle dans ce que vous choisissez de dessiner ?

P.C. : J’y pense bien sûr, mais non ! Cela ne peut pas me limiter. Charlie Hebdo ne définit pas le dessin de presse même si cela tend à l’être dans l’esprit des gens. Leur travail consiste en un exercice particulier. Je n’en suis pas forcément fan. Je les défends tout le temps, pour le principe, mais cela ne signifie par pour autant que j’apprécie les dessins. C’est compliqué. Défendre la liberté d’expression, c’est parfois défendre un discours avec lequel on n’est pas totalement d’accord.

J.V. : Plantu a pu dire : « Ce qui est bon pour le caricaturiste n’est jamais bon pour la démocratie » : êtes-vous d’accord ?

P.C. : Pas tellement. Je crois que c’est bon pour la démocratie mais aussi pour les non-démocraties d’avoir des regards qui remettent en question. Même les régimes autocratiques laissent un petit espace d’air, de liberté où s’exprime la satire. Milosevic a laissé ainsi des petites soupapes à Corax en Serbie. Ils essaient d’étouffer les journaux d’opposition, économiquement, mais ils savent qu’ils doivent conserver une petite soupape, sinon les sociétés craquent. Je crois qu’au contraire, l’humour trouve toujours un chemin. C’est comme l’eau, il s’infiltre toujours. À terme, cela protège la santé mentale des sociétés et permet de garder l’esprit de rébellion et accompagne la démocratie.

« l’humour trouve toujours un chemin. C’est comme l’eau, il s’infiltre toujours.»

J.V. : Pensez-vous que l’élection de Biden puisse changer quelque chose à la protection de la liberté d’expression aux Etats-Unis ?

P.C. : Il y a toujours beaucoup de dessins aux Etats-Unis où la liberté d’expression est garantie, de manière plus solide que partout ailleurs, plus qu’en France et en Suisse mais, paradoxalement, la société, y compris les médias, sont plus sensibles à l’auto-contrôle. La notion de vivre ensemble prime souvent sur celle d’esprit frondeur. On vivait à Los Angeles lors des attentats de Charlie Hebdo et j’ai passé des semaines à participer à des panels, à répondre à des interviews, pour expliquer ce qu’était Charlie Hebdo, l’humour de Charlie Hebdo, l’esprit français, le second degré. Très souvent, j’entendais « mais quand même, ces dessins qui jettent de l’huile sur le feu »… ou « qui rabaissent l’autre ». J’avais envie de leur dire « Montrez-moi les dessins qui rabaissent l’autre ! ». 95 % des dessins ont un but politique : dénoncer la politisation de la religion et les abus de pouvoir.

L’élection de Biden changera sans doute beaucoup de choses mais le fait qu’il ne soit pas élu avec une forte majorité nous montre que malheureusement, l’essentiel ne va pas changer, c’est-à-dire une division très très forte de la société et du coup, une polarisation qui fait que même l’humour est catalogué : on est soit dessinateur de gauche, soit de droite, on est soit dessinateur pro, soit anti. Il n’existe plus cette idée selon laquelle le dessinateur a ses convictions mais il porte un regard sur nous tous à travers ses dessins. Les dessinateurs de gauche ne devraient pas manquer de pointer les abus, même de la part de Biden.

J.V. : Avez-vous le sentiment que votre travail a changé depuis le début de votre carrière ?

P.C. : Ce qui a beaucoup changé, c’est que la presse est décimée. Donc le dessin de presse est au cœur de beaucoup de pressions aujourd’hui : l’économie, les pressions politiques, la pression des extrémistes meurtriers, la pression des réseaux sociaux et des moralisateurs…

J.V. : C’est difficile !

P.C. : Disons que le chemin devient plus étroit mais intéressant également. Les pressions viennent désormais de gauche et de droite : les classiques pressions de droite et la moralisation des censeurs de gauche. C’est un phénomène assez nouveau. Donc si l’on se fait critiquer par tous les camps, c’est sans doute que l’on a fait juste ■