Entretien avec François Busnel

Invité par la Société de lecture de Genève et Le Livre sur les Quais (festival de Morges), François Busnel est venu en Suisse en juin dernier, l’occasion d’un entretien captivant pour les éditions suisses de Paris Match et Elle qui a eu lieu le 2 mai 2019.

Lorsqu’une attachée de presse m’a proposé de m’entretenir avec François Busnel avant sa venue en Suisse en juin dernier, elle ignorait alors totalement que j’avais un faible certain… pour les livres ! Un heureux hasard, source d’une joie immense et d’un stress non négligeable à l’approche de l’interview, au point d’en perdre littéralement ma voix le matin même du jour J ! Cela ne s’invente pas !

J’ai rencontré un homme charmant, drôle, passionné et forcément passionnant, qui s’est prêté au jeu de l’interview, lui dont c’est précisément le métier ! Cet homme « surbooké » – imaginez la cadence requise pour une émission hebdomadaire à raison de quatre à cinq livres analysés et pour lesquels il aura fallu en lire au moins vingt en amont afin d’opérer une sélection – apprécie pourtant prendre son temps. Son secret : une discipline de fer, tant dans son rythme de lecture que dans sa vigilance à demeurer hors des pressions extérieures.

Ce qui marque chez François Busnel, c’est le contraste entre son côté hyperactif, érudit, toujours dans ses projets d’émissions, de revues, de films et même de spectacles qu’il a inaugurés en Suisse et tant d’autres choses, avec sa sérénité et son besoin de calme et de ressource chez lui, auprès des siens, de la femme qu’il aime comme il le souligne très pudiquement.

Un « obsédé textuel » ainsi qu’il se définit, avec ancré en lui l’amour des livres et la volonté viscérale de la partager avec le plus grand nombre.

Je remercie très sincèrement Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste dont les fidèles de La Grande Librairie apprécient notamment chaque semaine ses portraits de libraires, pour sa bienveillance et pour avoir permis la tenue de cet entretien.

Julie Vasa : Vous venez en Suisse à la fin du mois de juin. Comment l’idée de cette visite est-elle née ?

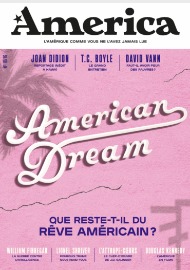

François Busnel : Avant tout, je dois reconnaître que je me déplace en général assez peu en France, en Europe, durant l’année, le rythme des émissions étant très soutenu. Mes voyages sont alors en général réservés au magazine America que j’ai créé. Concernant la Suisse, j’y ai été invité par la Société de lecture et Le livre sur les quais : c’est une première bonne raison pour venir vous rendre visite ! En réalité, nous en parlions depuis longtemps. J’y étais déjà venu il y a plusieurs années, sur les recommandations de l’un de mes très chers amis, Bernard Giraudeau, que j’avais en commun avec Delphine de Candolle, directrice culturelle de la Société de lecture. J’apprécie beaucoup son travail et me réjouis de pouvoir revenir fin juin en Suisse, que j’avais arpentée dans ma jeunesse sur les traces de Lord Byron, de Mary Shelley, et de tous ces poètes vagabonds.

François Busnel à la Société de lecture – 21 juin 2019 © Rebecca Bowring

J.V. : La Grande Librairie y est-elle bien suivie ?

F.B. : Oui, assidument ! J’en reçois un courrier fourni. Je m’aperçois d’ailleurs que ces courriers sont d’une toute autre facture, d’une autre qualité que ceux que je reçois parfois de France… Les gens prennent le temps d’écrire de longues lettres, de longs mails. J’ai besoin quant à moi de prendre le pouls des téléspectateurs, de les entendre. Cela me permet de savoir ce qu’ils attendent de l’émission.

J.V. : De quelle manière parvenez-vous à échanger avec votre public ?

F.B. : C’est souvent compliqué car je manque cruellement de temps. Animer une émission hebdomadaire requiert de lire une vingtaine de livres par semaine pour en retenir cinq, il reste alors peu de temps pour le contact avec le public. Aussi, quand je peux aller me balader, j’accepte volontiers. Je n’affectionne pas tellement les salons du livre. En revanche, je trouve qu’aller dans des librairies est très enrichissant. Cela permet de mieux cerner comment les gens regardent l’émission, ce qu’ils en attendent, ce qu’ils lisent. C’est d’ailleurs assez curieux : certains me font part de leur envie de découvrir des auteurs qu’ils ont appréciés et d’autres, de l’inspiration suscitée. Je trouve cela formidable de pouvoir faire des choses qui inspirent les gens. Nous verrons ce que sera l’inspiration suisse !

J.V.: À la hauteur de votre attente, sans aucun doute ! De quoi nous parlerez-vous ?

F.B. : De La Grande Librairie et d’America, bien sûr, mais ce sera aussi la première d’un spectacle que je vais y créer ! Je me réjouis de cette nouvelle expérience à côté des interviews que je donnerai. Répondre aux questions n’est pas forcément l’exercice que j’affectionne le plus.

J. V. : Notre entretien s’annonce donc périlleux !

F.B. : (rires) Vous imaginez : mon métier, c’est d’en poser ! Je ne suis pas très à l’aise dans cette position. Pour commencer, il me paraît bien plus intéressant de faire parler les écrivains. Ensuite, j’ai toujours refusé, depuis dix ans, de me plier à cette logique de la « starification » de l’animateur. Mon rêve serait que La Grande Librairie soit la plus populaire possible et moi, le plus anonyme possible.

J.V. : La Grande Librairie sans vous ne serait pas La Grande Librairie !

F.B. : Je vous assure que c’est souhaitable. J’ai créé cette émission pour célébrer les écrivains, faire la courte-échelle à ceux d’entre eux inconnus mais qui vont devenir connus, pour entendre et restaurer la parole de l’auteur dans une société où on ne l’entend plus et où les experts s’expriment souvent davantage en étant simplement dans le jugement. Or, ce qui m’intéresse, ce sont les zones grises, pas le noir et blanc. Ce n’est pas le débat, le clash, le buzz, loin de là. C’est, tout à coup, redécouvrir, peut-être, ce personnage incroyable, décalé, hors du temps, qu’est l’écrivain, le romancier, notamment.

J.V. : Votre émission à la suite de l’incendie de Notre-Dame illustre parfaitement vos propos.

F.B. : C’est un exemple parmi d’autres. Cela prouve aussi qu’en dehors de la pure littérature, on peut faire parler les écrivains et puis surtout, qu’ils ont quelque chose à dire, qu’on entend peu ailleurs. Quand François Cheng par exemple – et je le laisse faire pendant 6.30’ je crois – raconte pourquoi une cathédrale est bien plus qu’une somme de pierres posées les unes sur les autres, il se passe quelque chose qu’on n’a pas autre part, qu’on n’a pas vraiment entendu. Il me semble que c’est le plus important. C’est la raison pour laquelle l’émission est très centrée sur leur parole.

J.V. : Comment envisagez-vous votre rôle sur le plateau alors ?

F.B. : J’essaie de ne pas disparaître totalement car on anime une émission avec sa personnalité. Mais la personnalité de ceux qui questionnent est nettement moins importante, moins intéressante, que celles des personnes invitées. Nous sommes entrés dans une époque qui me gêne où, parfois, le journaliste veut se montrer plus important que ceux qu’il interroge. Vous savez, je suis de la vieille école, celle de Tom Wolfe, Bernard Pivot, Jacques Chancel et Philippe Labro.

J.V. : Que vous ont-ils chacun apporté ?

F.B. : Tom Wolfe et Philippe Labro incarnent le nouveau journalisme, celui où il faut dire « je », c’est-à-dire arriver avec sa subjectivité. Je ne crois pas une demi-seconde à l’objectivité, surtout en littérature, vous le savez bien ! Vous aimez ou vous n’aimez pas, vous ne pouvez pas faire semblant. Je ne sais pas interroger un auteur dont je n’ai pas aimé le livre, je ne sais pas faire. Il se trouve que je suis assez curieux, ouvert et bienveillant pour ne pas mettre un critère qui est inatteignable. En réalité, je m’intéresse aux téléspectateurs, au point d’en oublier mon avis ! J’essaie systématiquement de me mettre à la place d’une personne qui, sur un sujet comme la rupture sentimentale, la famille, le voyage, l’histoire… cherche un livre. Je me demande alors si tel livre peut lui plaire. Si la réponse est oui, alors j’invite son auteur. Mais c’est important, et c’est l’école Chancel, Pivot : vous partez avec votre subjectivité mais elle ne doit pas empêcher que vous disparaissiez. Les gens connaissent peu de choses de vous et c’est très bien comme ça. Le plus important est d’être un passeur. Le journaliste n’est pas un artiste et n’a pas vocation à le devenir.

J.V. : Des passerelles peuvent néanmoins exister. L’écriture d’un roman ne vous a-t-elle jamais tenté ?

F.B. : Franchement ? Jamais. J’ai toujours su, assez tôt, que je voulais faire ça. Le journaliste est un artisan. C’est la raison pour laquelle je n’écris pas. Je réalise des films documentaires et ne me prends pas non plus pour un cinéaste. On a besoin de cela dans ce monde, de gens qui jouent le rôle de passeurs et il faut que ces gens-là restent à leur place.

J.V. : Avez-vous toujours souhaité être journaliste en général ou journaliste littéraire plus particulièrement ?

F.B. : Journaliste, c’est pareil. Je n’apprécie pas beaucoup les étiquettes. Je fais bien sûr une émission de télévision sur la littérature et on me catalogue du coup parfois comme critique littéraire. C’est faux : je ne suis pas absolument pas critique et n’ai nulle envie de le devenir. Le critique est celui qui sait, le journaliste celui qui se demande.

Je passe mon temps à m’interroger. Si vous me demandez ce qu’est la littérature, je ne sais pas vous répondre. Cela fait pourtant quinze ans que je baigne dedans et je ne sais pas ce qu’est la littérature. Je prends des cours particuliers, tous les mercredis soir, avec quatre ou cinq spécialistes qui, semaine après semaine depuis dix ans, me donnent des éléments de réponse qui font que je me pose toujours la question, mais un petit moins intensément sans doute. Si vous me demandez ce qu’est la vie, je ne sais pas non plus, à presque 50 ans. L’amour c’est pareil, je ne sais pas non plus. Je pense qu’on est arrivé dans cette période du XXIe siècle où l’on croit tout savoir et où, on réalité, il faut avoir un peu l’honnêteté de se dire qu’on a expérimenté deux ou trois trucs et c’est très loin du compte.

« Le critique est celui qui sait, le journaliste celui qui se demande. Je passe mon temps à me demander ».

J.V. : Le journalisme vous apparaît donc comme l’un des meilleurs moyens de questionner le monde qui nous entoure ?

F.B. : C’est le cas il me semble. Le journaliste est un curieux qui se promène, qui doit prendre son temps et qui ne peut pas écrire en 280 signes, qui ne peut pas faire un film toutes les semaines ou un livre tous les ans. Cela me paraît impossible. Le curieux est un flâneur. Jean-Pierre Marielle, qui vient de nous quitter et que j’appréciais énormément, me disait souvent (ndlr : sur le mode imitation, très réussie d’ailleurs !) « tu sais moi, je suis un traînard ». Je lui répondais : « C’est quoi un traînard ? ». « Je traîne, je ne fais rien ». Et ça j’adore !

Il faut traîner. Je vais à Paris, pour faire mon émission et dès que je peux, je reviens chez moi, je me recentre. Il y a la rivière qui n’est pas loin, les bois où je peux aller marcher. Après avoir lu un livre, j’ai besoin de sortir, de prendre l’air, de le digérer, me demander s’il peut faire l’objet d’une bonne émission ou pas, avec qui il va être, comment je peux le servir. Quand j’écris, que je fais des journaux, je réunis mes équipes, souvent chez moi. Nous partageons un moment pour voir quoi et comment le réaliser. C’est de l’artisanat qui passe par la flânerie. Bien sûr, de temps en temps, il y a des coups d’électricité. Il m’arrive d’être obligé de prendre un avion et d’aller en trois jours sur la côte ouest des États-Unis pour réaliser une interview parce que le journal doit paraître. Mais, à côté de cette grande excitation du monde, indispensable aux journalistes, il m’apparaît nécessaire d’avoir un temps de maturation.

J.V. : Votre spectacle en Suisse correspond-il à quelque chose de totalement inédit ?

F.B. : Complètement ! Pour en revenir à la genèse du projet, on m’a d’abord proposé de parler de moi et de La Grande Librairie. Comme je vous l’ai dit, je ne suis pas très à l’aise dans cet exercice, j’ai l’impression de bégayer, d’être un peu vieux ! Et plus encore, je redoute de lasser les auditeurs avec les recettes de fabrication de l’émission ! Alors, j’ai réfléchi et cherché à faire quelque chose que je n’ai jamais fait et qui servirait les écrivains. J’ai besoin de ce type de challenges. Je suis un obsédé textuel qui n’a qu’une idée en tête : faire lire plus de monde encore. On peut toujours faire mieux. Comment ? Faire des journaux par exemple. À un moment, cela marchait, mais aujourd’hui, c’est terminé. J’ai dirigé « Lire » pendant douze ans, j’en suis parti quand j’ai compris que c’était fini. On peut aussi faire de la radio et certains très très bons en font. On peut également le faire à la télévision, La Grande Librairie en est la preuve. On peut le faire avec des documentaires et il faut continuer. Mais on peut peut-être faire autre chose… Je me suis donc demandé ce que j’aimais vraiment et s’il y a une chose que j’aime par-dessus tout, ce sont les lectures. J’aime les acteurs qui disent les textes et parfois les écrivains qui lisent les textes.

J.V. : Cela vous arrive-t-il d’écouter des livres audio ?

F.B. : J’adore ça ! Je profite de chaque heure de train, de route, pour en écouter.

C’est prodigieux ! D’abord, cela permet de redécouvrir des livres déjà lus, d’en dénicher d’autres, notamment parmi les classiques. Ce n’est certes pas le même usage qu’un livre papier où l’on peut écrire des notes. Mais ce n’est pas grave.

J.V. : Pour en revenir à votre spectacle, où avez-vous trouvé votre inspiration ?

F.B. : Je me suis dit pourquoi ne pas faire comme dans l’émission où, de temps, en temps, je lis des passages ? Et puis quelques amis comédiens m’y ont encouragé. Il nous est arrivé de conclure certaines saisons de La Grande Librairie avec de grands comédiens qui venaient lire comme Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Guillaume Gallienne, Isabelle Carré … Quels jolis moments, très gais ! Je leur demandais de lire des textes que je sélectionnais, un peu drôles ou un peu décalés. Évidemment, ils se répondaient les uns les autres. Je leur demandais d’improviser aussi, à partir d’une lecture : je leur donnais le matin pour le soir.

Tout cela m’a conduit à concevoir cette formule que je présenterai en Suisse : un spectacle de lectures. Je lirai des passages, des extraits, d’auteurs américains que j’aime. Le meilleur moyen de donner envie de les lire n’est pas de raconter que je les ai rencontrés – cela aussi serait un peu narcissique – mais de lire leurs textes. Il y aura du Jim Harrison, du Philip Roth, du Colum McCann…

J.V. : Votre sélection est-elle déjà finalisée ?

F.B. : Pas tout à fait ! Le spectacle a lieu fin juin. Et puis des textes, il faut que ça vous parle. J’aime bien attendre jusqu’au dernier moment. Les textes sont comme des petits cailloux blancs qu’on pourrait donner à la place d’une réponse, à une journaliste suisse par exemple ! C’est cela que j’aime dans la littérature : le moment où vous tombez sur ce que vous pensez et que vous ne parveniez pas à formuler. Quoi que vous pensez, sur n’importe quel sujet ! Une métaphore, une phrase tellement simple qu’on n’y pensait pas, un accord, une façon de mettre les mots ensemble… C’est ce que j’aime le plus dans l’acte de lire.

J.V. : L’inverse aussi : repenser à un texte parfait au moment où l’on vit une situation.

F.B. : Oui, aussi. C’est ça qui est génial dans la lecture, c’est qu’il y a plein de portes d’entrée, toutes en rapport avec la vie quotidienne, la vraie vie. Ce n’est pas totalement prêt mais quand même pas mal avancé. Et la première aura lieu à Carouge.

J.V. : Y a-t-il des auteurs suisses que vous appréciez particulièrement ?

F.B. : Question piège… Ils sont nombreux. J’ai une grande admiration pour Nicolas Bouvier, mon héros de cœur parce que ses livres ont transformé ma vie. J’ai beaucoup aimé aussi les livres de Noëlle Revaz, de Jean-Francois Fournier, de Martin Suter ou encore de Joël Dickers qui a fait sa première télé chez nous alors qu’il était encore inconnu ! Je me souviens également d’un ou deux livres de Philippe Djian qui se passent en Suisse et on avait l’impression qu’il était lui-même devenu suisse !

J.V. : L’influence de Stéphan Eicher peut-être ?

F.B. : Sans aucun doute ! J’apprécie nombre d’auteurs suisses. Mais quand je prends un texte, il n’y a pas de quota pour moi. France Télévision me laisse parfaitement faire et je refuse les quotas, du style tant de femmes pour tant d’hommes… Si vous commencez à faire cela, ensuite c’est tant de suisses pour tant de belges ou tant de québécois, etc. On n’en sort pas ! Je prends donc les textes, de quelques origines qu’ils soient. Il y a de la littérature, comme partout, excellente, et ce qui compte, c’est qu’elle soit bien écrite !

J.V. : Quel est votre premier souvenir de lecture ?

F.B. : C’est une question compliquée, je regarde assez peu dans le rétroviseur… Je crois que j’ai toujours aimé lire. Il faut remonter loin pour trouver un souvenir très marquant. Si j’y réfléchis, ce sont évidemment les Contes et Légendes. Après, il y a eu les Bob Maurane, – pas les BD mais les livres, ce n’est pas très glorieux : je n’ai pas lu tout Proust à 4 ans ! Ensuite, il y a eu les livres d’Alexandre Dumas, vers 9-10 ans, qui emmènent vers Jules Verne. Puis, plusieurs chocs : Stevenson, Conrad, Tolkien et Le Seigneur des anneaux, lu en 6e, en 4e puis en Terminale : génial ! Je pense aussi à Homère. Assez vite, je me suis mis non pas aux classiques mais à la contre-culture américaine.

J.V. : Quels auteurs vous ont le plus marqué dans ce courant ?

F.B. : À partir de 16-17 ans, j’ai été emporté par John Fante, Bukowski, Tom Wolfe, Kerouac, les polars d’Elmore Leonard… tout ce qui était un peu déglingué, toute cette littérature qui faisait l’éloge de la route. Nicolas Bouvier est arrivé au même moment, avec Francisco Coloane, Joseph Kessel… Ce sont des écrivains totalement constructeurs qui m’ont donné la bougeotte aussi. En fait, tous les livres à la fois de voyage, de découverte et d’aventure m’ont séduit. J’ai aussi découvert Philippe Djian à la même époque, « Bleu comme l’enfer », quelle claque ! Un peu plus tard, en Terminale, j’ai découvert les classiques : Albert Camus pour lequel j’ai une passion absolue, Dostoievski, Nietzsche, Stendhal et puis, évidemment, au milieu de tout cela, Cyrano de Bergerac, qui reste pour moi, le plus beau texte de la langue française. La poésie est arrivée à peu près en même temps : j’ai lu tout Aragon, tout François Villon, tout Ronsard. Je suis un garçon excessif ! Quand je commence, je ne m’arrête plus. C’est par strates : il n’y a pas un livre qui a été déclencheur. C’était déjà déclenché et il n’y avait plus qu’à alimenter !

J.V. : Aucun livre ne vous a donc découragé ?

F.B. : Non car je me suis aussi toujours autorisé à arrêter les livres. Cela ne m’a jamais culpabilisé !

J.V. : Quel regard portez-vous sur les réseaux sociaux et la manière dont ils sont utilisés par la communauté littéraire ?

F.B. : Je vous avoue que depuis quelques temps, j’ai complètement arrêté de suivre les blogs, réseaux sociaux et autres. D’abord, parce que ça prend un temps fou et puis aussi parce qu’on y trouve de tout. Il y a des choses excellentes, noyées dans une espèce de déferlante de haine, de ressentiments… Au bout d’un moment, je me suis dit que si je ne fréquentais déjà pas les éditeurs à Paris, ce n’était pas pour fréquenter virtuellement des gens qui ne sont jamais contents ! Je ne suis pas du tout sur Twitter que je déteste, une espèce de communauté de la haine et des commentaires permanents. Pourquoi commenter ? Si vous n’avez rien à dire, ne le dites pas ! Quant aux blogs, c’est bien qu’il y en ait quelques uns qui fonctionnent sur l’envie !

J.V. : Et la communauté « Bookstagram », qui apparaît parfois plus attractive que les blogs eux-mêmes ?

F.B. : Je sais qu’Instagram s’est beaucoup développé et c’est d’ailleurs le seul réseau que j’utilise. Les gens n’y sont pas pour le chichi et c’est la raison pour laquelle j’aime bien ce réseau, pour y mettre juste des choses en rapport avec l’émission mais je n’imaginais pas qu’il pouvait être davantage consulté que des blogs littéraires, a priori plus puissants. Je pense au Grand Prix des blogueurs littéraires qui est une belle initiative.

Ne pas intervenir sur les réseaux ne traduit pas un manque d’intérêt, loin de là, mais simplement du manque de temps. Et une fois que vous mettez la main dans les réseaux, c’est fini. Mon usage est vraiment bizarre : je ne lis pas mes messages privés, je ne m’en sers absolument pas comme messagerie, je ne réponds pas… c’est mal je le sais mais sinon, j’y passerais des heures. Et comme je lis, mon métier consistant à lire toute la journée, à préparer des émissions, à faire des reportages, à créer des journaux, j’en ai pris mon parti. D’autant plus que je ne crois pas qu’il faille tout dire. Je suis assez peu enclin à la transparence.

J.V. : Et c’est en temps réel…

F.B : Vous avez raison, c’est une dimension qui m’interpelle. Il y a une espèce d’injonction à être dans le présent. J’aime vivre dans le présent mais pas le montrer ! Donc je me sépare un peu d’Instagram. J’y poste néanmoins toutes les semaines les petites vidéos de La Grande Librairie, ou des coups de cœur de livres, pour aider les livres. Je considère aujourd’hui Instagram comme un média : peut-on aider à faire vendre des livres, ce qui est mon obsession, dans un monde où les gens lisent sans doute moins qu’avant ? Ils peuvent lire mais il faut aller les chercher différemment. En réalité, ils sont plus nombreux à lire mieux mais il faut leur rappeler que la lecture fait partie des plaisirs de la vie. Les gens sont aujourd’hui plus préoccupés par d’autres choses, dont les réseaux sociaux ou les séries télévision. L’injonction et l’addiction m’apparaissent comme les deux choses susceptibles d’entraver l’envie de lire.

J.V. : Combien de livres lisez-vous par semaine ?

F.B. : Je lis tout le temps et ma maison constitue un environnement propice. Deux choses y sont absentes : je n’ai ni montre, ni télévision ! Donc, vous dire combien de livres je lis par semaine est quasiment impossible, c’est variable. Certains livres, très courts, peuvent prendre beaucoup de temps, tant ils sont intenses. Et puis des polars de 500 pages se lisent très vite. Disons que je lis tout le temps.

J.V. : Combien d’heures de lecture par jour alors ?

F.B. : J’ai une vraie discipline pendant l’année, elle est indispensable. Je m’y tiens dans l’optique de déterminer ce qui vous fera plaisir le mercredi suivant et absolument pas ce qui me ferait plaisir, sinon je ne lirais rien ! Je resterais simplement avec la femme que j’aime, me baladerais avec ma fille, irais à la pêche avec mes copains, boire des coups et m’occuper de mon jardin ! Je ne m’interroge jamais sur le livre qui me ferait plaisir.

Ma question, c’est vous : la semaine prochaine, dans une librairie, au milieu de milliers de livres, s’il y en a 4 ou 5 qui vous font de l’œil, lesquels ? Je me dois d’être sérieux et discipliné. Je me lève donc vers 7h30 maximum et vers 8h00, 8h15, je suis au boulot. Je choisis des livres parmi tous ceux que je reçois, et je lis, dehors, dans mon salon, devant un lac … ! C’est très agréable. J’ai besoin de silence. Je peux lire aussi à la terrasse des bistrots car je suis dans mon monde et me mets facilement en pilote automatique. J’apprécie le bruit d’ambiance d’un bistrot. J’aime bien aussi les endroits où il y a un peu de soleil… J’ai besoin d’un environnement. Je ne pourrais pas être tout le temps dans une salle. J’ai vécu 10 ans dans une salle de rédaction et je n’y arrive plus. J’avoue être assez associal de ce point de vue, un petit côté ours ! Donc dans la journée, de 8h à 13h, quoiqu’il arrive, je débranche le téléphone, je bouquine. Cela me permet de tourner pas mal de pages.

J.V. : Vous semblez apprécier cet isolement… N’est-ce pas compliqué pour construire vos émissions ?

F.B. : Pas du tout car je suis très bien entouré ! Je ne fais aucun déjeuner d’affaires et ne vois jamais les éditeurs et les attachés de presse. J’ai recruté pour cela un rédacteur en chef – François Jougneau – dont la mission est précisément d’être le tampon entre le monde de l’édition et moi. Lui gère la pression et tout le reste, l’habillage d’images pour l’émission, les pré-génériques à tourner, les librairies. Une fois par semaine, je vais sur le plateau, et ne lis pas ce jour-là. Le lendemain, je passe au bureau pour faire le point sur l’émission d’après car j’ai toujours une semaine d’avance. Le reste du temps, je lis !

Je consacre également une après-midi par semaine à America. Une autre après-midi, je retourne les quelques coups de fils qui s’entassent sur mon répondeur et puis le reste du temps, je lis.

Entre deux lectures, j’ai besoin d’aller marcher, à Paris ou ailleurs. Je prends plein de notes. Alors, définir le nombre de livres lus par semaine m’est impossible. Lire Modiano me prend davantage de temps qu’un livre de 500 pages ! C’est tellement beau ! Ses mots nous parlent, il faut reposer le livre, le reprendre… Aussi, je passe de 5 à 8 heures à lire 6 jours sur 7. Et pour cela, Dany Laferrière a une bonne expression que j’aime beaucoup répéter :

« Le critère pour être un bon écrivain, le même que pour un critique littéraire : avoir de bonnes fesses ».

J.V. : Quelle est votre position préférée pour lire ?

F.B. : Une chose est sûre : jamais allongé ! J’y suis totalement opposé ! On peut faire plein de choses allongé mais pas lire. Je suis contre les livres dans la chambre à coucher comme Bernard Pivot qui a pu dire à ce sujet :

« Vous ne vous rendez pas compte, avec toutes les histoires de meurtres, d’adultères qu’il y a dans les livres, hors de question que ça vous contamine ! ».

La lecture se fait assis, debout, en marchant parfois… Changer de lieu donne l’impression de changer de vie, la lecture vous emmène, quoiqu’il arrive.

J.V. : Vous arrive-t-il de regarder la télévision ?

F.B. : Non, plus du tout. J’ai remplacé la télévision à la maison par une platine vinyle, c’est vous dire à quel point je suis ringard et vieux ! Chez moi, je suis en mode déconnection. Quand je souhaite tout de même voir quelque chose qu’on me signale, des documentaires en particulier, j’utilise le replay sur mon ordinateur ou j’achète des DVD.

J.V. : Quels autres média utilisez-vous ?

F.B. : La radio. J’écoute beaucoup de podcasts. Et les livres audio que nous avons évoqués.

J.V. : L’amitié ou l’amour vous guident-ils pour choisir vos invités sur le plateau ?

F.B. : L’amitié jamais et cela désespère beaucoup d’auteurs. J’ai en réalité peu d’amis dans le métier. Je me le suis interdit, à regret parfois. J’en ai trois ou quatre journalistes ou écrivains, qui remontent à l’époque où nous démarrions nos vies professionnelles. J’ignorais alors que l’un aurait le Goncourt, que l’autre serait à l’Académie et que le troisième ferait une émission de télé. Je suis quelqu’un de fidèle, en amitié et en amour, et ne vais pas du jour au lendemain tourner le dos à des amis parce que je fais une émission littéraire. Pour moi, réaliser une émission est une mission. J’ai un petit côté moine-soldat. Il me paraît très important de ne pas se rendre prisonnier de ses propres angoisses quand on lit. Rien de pire que la personne qui se projette, c’est insupportable et ce n’est plus du journalisme et ça devient de la cure thérapeutique. Rien de pire non plus que celui qui souhaite rendre service. Si je l’avais fait, l’émission n’aurait pas duré 10 ans. Mes choix ne se font donc jamais par amitié, sauf pour le téléspectateur et par amour pour le livre.

J.V. : De quelle manière construisez-vous vos émissions alors ? Comment déterminez-vous vos invités ?

F.B. : Vous savez, je conserve à l’esprit que les livres m’ont sauvé, vraiment. Sans eux, je ne sais pas ce que je serais devenu, un petit délinquant sans doute. J’essaie de leur rendre en commençant par faire en sorte qu’ils soient toujours plus nombreux chez les gens. Jacques Chancel disait souvent :

« Il ne faut pas donner aux gens ce qu’ils prétendent aimer mais ce qu’ils pourraient aimer ».

Je trouve cela très juste. Une émission à 20h50 sur une chaine non cryptée y contribue. Je choisis toujours les livres en ayant à l’esprit qu’ils peuvent sauver des vies. Aussi, je m’interroge sans cesse sur les livres que j’ai aimés : peuvent-ils intégrer l’émission ? Cela ne va pas de soi : on a déjà pu traiter le thème, ou encore ils sont isolés et je n’en identifie pas d’autres qui leur correspondent… J’aime croire et faire en sorte que les livres se parlent entre eux, qu’il existe des passerelles.

J.V. : Êtes-vous croyant ?

F.B. : Je ne suis pas mystique mais je crois à quelque chose que j’appelle l’esprit des lieux. Vous entrez dans une maison : elle vous parle ; vous allez dans un lieu, que ce soit Notre-Dame ou la moindre petite église ou monastère, c’est pareil. Je ne suis pas du tout croyant mais j’adore les églises. Je ne suis pas du tout catholique de droite mais j’aime beaucoup les châteaux ; je ne suis pas non plus un fou furieux du communisme ouvrier mais j’adore les vieilles usines désaffectées. Tous ces lieux me parlent. Il suffit de se taire, d’écouter un peu et vous laissez les histoires remonter à la surface, l’imaginaire prendre le pas, vous rappeler d’un livre que vous avez lu il y a six mois ou il y a six ans et qui vous parle précisément à cet instant-là. Et lorsque je me balade, notamment aux États-Unis, quand je vais effectivement dans les grands espaces, ce ne sont pas simplement de grands espaces : il s’agit de lieux où ont vécu X et Y, ce sont les lieux de telle bataille, je vois les indiens dans les plaines, je les entends, je connais leur histoire… tout cela remonte, puissamment.

J.V. : Le pouvoir des livres…

F.B. : Exactement ! Lorsque j’entre dans une librairie, j’entends les livres se parler de la même manière et lorsque je lis en vue d’une émission, c’est précisément ce que je recherche : non pas une confrontation stérile dont il ne ressortirait que le buzz, mais celle qui fait que, nous, lecteurs, allons nous élever. Il n’y a que cela qui m’intéresse. Les livres sont loin d’être des objets inertes, ils se parlent, communiquent les uns avec les autres. Je ne pourrais retenir un livre, même très bon ou qui me plait, mais qui ne parlerait pas à d’autres. Je suis persuadé qu’un bon livre, même s’il n’est pas un chef d’œuvre, peut aider les gens qui nous regardent. Je ne ferai pas croire aux téléspectateurs que je trouve des Rimbaud et des Proust toutes les semaines ! Ce serait absurde et un peu réactionnaire. La littérature, c’est comme le cinéma ou la musique. On ne découvre pas la 9e symphonie ou le Requiem toutes les semaines. Mais il existe tellement de belles choses ! La palette est si large ! De l’émotion, des idées exprimées de manière poétique, belle, rebelle parfois…Ça me suffit. C’est comme cela que je travaille. Je cherche ce qui correspond à ces critères.

J.V. : Pour vous, les livres s’apparentent donc à des briques de lego, qui s’assemblent, ou pas ?

F.B. : C’est comme un jeu : j’assemble des pièces, un peu comme si j’étais en train de créer un puzzle et soit l’image me plaît, soit cela ne fonctionne pas. Et en ce cas, rien de grave, je conserve ou pas la pièce pour plus tard. Cela ne signifie pas que je n’ai pas aimé le livre. Les gens pensent souvent que si je ne les ai pas invités, c’est que je n’ai pas aimé leur livre. Non ! Je ne réfléchis jamais en fonction de l’auteur, comme je ne réfléchis jamais en fonction de la nationalité, jamais en fonction du sexe. Peu importe. En réalité, si je vous demande ce que vous aimez, d’abord, vous ne le saurez pas forcément et puis ce n’est pas parce que vous allez me le dire que c’est vrai ! Ce n’est pas parce que vous dites « J’adore regarder des émissions littéraires » que l’on fait cinq millions d’audience tous les mercredis ! On fait un demi million, ce qui est déjà énorme sur 26 chaînes gratuites. En revanche, je vais vous donner non pas ce que vous croyez aimer mais ce que vous pourriez aimer. Vous savez, je suis un silex, rien de plus.

J.V. : Une étincelle ?

F.B. : Voilà ! Je fais jaillir une étincelle ! Je suis persuadé que le lecteur est le coauteur d’un livre, autant que l’auteur, ou presque ! Le téléspectateur fait sa part aussi. La Grande Librairie est un travail d’équipe : je suis là pour marquer l’essai mais tout le monde touche le ballon. Chaque téléspectateur qui achète un livre à la suite d’une émission va se forger son opinion, à partir d’un enthousiasme, le mien, d’une curiosité, la mienne, et des réponses des écrivains ! Encore une fois, leurs réponses sont plus importantes que ma question.

J.V. : Tout de même, ces réponses ne viennent qu’en fonction des questions que vous posez. Il y a une empathie, une écoute chez vous qui permet cela. De telles réponses ne viendraient pas nécessairement sans vous !

F.B. : Peut-être… C’est vrai que ça ne marche pas à tous les coups ! Quand j’ai eu l’idée de cette émission il y a un peu plus de 10 ans, tout le monde était pessimiste, en particulier les anciens animateurs, excepté Bernard Pivot qui a aussi été particulièrement bienveillant avec moi : « Impossible de faire de l’audience avec une émission littéraire » me disait-on. Lorsque qu’on a lancé América, cela a été la même chose. Absolument tout le monde – les éditeurs, les journalistes, les anciens patrons de presse – a tenté de me décourager. Au final, América c’est aujourd’hui 40 000 exemplaires à chaque numéro !

J.V. : Cela vous satisfait-il ?

F.B. : Et comment ! On envisageait d’en vendre 10 000 ! Nous pensions réaliser deux numéros et nous craignions que ça ne fonctionne pas. Il me semble que cela est très lié à l’état d’esprit ambiant où chaque idée est davantage découragée qu’autre chose. Savez-vous pourquoi j’aime tant les États-Unis ?

J.V. : J’ai quelques petites idées mais éclairez-moi !

F.B. : Tout simplement parce qu’on y a remplacé le « ce n’est pas possible » par un « pourquoi pas ? » un peu joyeux ! Cela ne signifie pas que tout marchera mais si l’on essaie, ça peut fonctionner. Plus un projet est réputé difficile et plus cela me donne envie d’essayer !

J.V. : Ce sont donc les challenges qui vous animent ?

F.B. : Oui, mais pas seulement ! Vous me demandiez quelles étaient les lectures qui m’avaient marqué. En réalité, l’une des plus importantes est une biographie de Richard Burton, l’explorateur.  Il a été mon idole, mon héros, pendant des années et il l’est encore. Au XIXe siècle, c’est lui qui a découvert les sources du Nil. Il était complètement fou ! C’est le premier homme blanc, occidental à être entré à la Mecque. Il a appris six ou sept langues, l’arabe, tout un tas de dialectes, il a traduit Les Milles et Nuits. Il est pour moi le modèle du journaliste : il allait chercher ! Et son mantra était « Puisque c’est impossible, on va le faire ». Cette philosophie-là m’accompagne depuis que j’ai 15 ans. Elève-toi, essaie de faire quelque chose d’un tout petit peu plus haut que l’endroit où tu t’es bêtement posé. Tu ne tomberas jamais de très haut et puis, si tu tombes, tu te relèves. Tu avances.

Il a été mon idole, mon héros, pendant des années et il l’est encore. Au XIXe siècle, c’est lui qui a découvert les sources du Nil. Il était complètement fou ! C’est le premier homme blanc, occidental à être entré à la Mecque. Il a appris six ou sept langues, l’arabe, tout un tas de dialectes, il a traduit Les Milles et Nuits. Il est pour moi le modèle du journaliste : il allait chercher ! Et son mantra était « Puisque c’est impossible, on va le faire ». Cette philosophie-là m’accompagne depuis que j’ai 15 ans. Elève-toi, essaie de faire quelque chose d’un tout petit peu plus haut que l’endroit où tu t’es bêtement posé. Tu ne tomberas jamais de très haut et puis, si tu tombes, tu te relèves. Tu avances.

Nous sommes en mouvement, des nomades, pas des sédentaires ! C’est cela qui m’intéresse : le nomadisme, ce n’est pas seulement partir géographiquement, c’est aussi se confronter à la part difficile des choses. Toutes les semaines, nous prenons des risques. Nous sommes confrontés aux parts d’audience et toutes les semaines, nous nous exposons à une décision d’arrêt de l’émission. Pourtant, chaque semaine, au lieu de faire quelque chose qui flatte, qui fait du buzz, on s’engage sur des sentiers beaucoup plus délicats en donnant la parole à des gens qui n’ont pas l’habitude de la prendre. Ca, ça m’intéresse.

J.V. : Êtes-vous quelqu’un d’anxieux ?

F.B. : Je ne dirais pas non… Mon anxiété réelle se transforme, grâce à quelques personnes qui m’entourent, en carburant. J’ai longtemps été anxieux car j’étais dans une impatience totale : vivre enfin, voir le monde, bouger, parcourir les continents. Voir pour comprendre. Aujourd’hui, mon anxiété est davantage liée à notre utilité. J’ai beaucoup de mal à me dire que ce que nous faisons est inutile.

J.V. : Et en quoi les personnes qui vous entourent vous apaisent-elles et vous permettent peut-être de vous sentir plus utile ?

F.B. : Pas forcément de me sentir plus utile mais elles me permettent de me reconnecter à l’essentiel, de me dire qu’une anxiété n’est jamais qu’une névrose obsessionnelle. Je pense en particulier à mon réalisateur, qui est aussi mon meilleur ami – Adrien Sauland – et aussi à la femme que j’aime qui me remet là où il faut être, quelques amis. Je n’ai aucune anxiété vis-à-vis de l’avenir. Si l’émission s’arrête, je ferai autre chose. Je n’ai pas non plus d’anxiété vis-à-vis de la mort. Ce qui compte, c’est tant qu’on là, en profiter et en faire profiter. Je suis dans un hédonisme total. On en revient à Cyrano ! Célébrer la vie et se demander comment on peut faire la passe. J’ai eu des gens qui m’ont aidé, des livres, et je me sens redevable. Je cherche aujourd’hui à faire comprendre qu’avec un petit objet parallélépipède rempli de 300 ou 400 pages de papier, votre vie peut changer.

J.V. : Et les livres électroniques, vous en utilisez ?

F.B. : Non, parce que je suis un vieux dinosaure. Cela dit, je trouve ça formidable et suis persuadé qu’ils permettent de faire venir plus de jeunes à la lecture. Je suis aussi assez convaincu que les deux peuvent coexister.

J.V. : Comment évoluera la publication d’América si Trump est réélu ?

F.B. : (rires) Je ne sais pas… On s’est dit au départ qu’on allait couvrir le mandat. Trois cas de figures peuvent se présenter. Premier cas de figure, il n’est pas réélu, alors on arrête. Deuxième cas de figure, il est réélu, alors après tout, c’est son mandat et se posera la question de savoir si l’on continue. Vous me parliez d’anxiété… ce qui est anxiogène est de se poser trop de questions au mauvais moment. Je ne me pose pas la question de la suite d’America pour le moment et croyez-moi, cela diminue considérablement la part d’anxiété potentielle ! Il sera temps de le faire en novembre 2020, au moment des élections. En revanche, je crois à l’énergie. América a été monté en 15 jours ! Sans plan media, sans business plan, sans quoi que ce soit.

J.V. : C’est donc un magazine que vous n’aviez absolument pas anticipé. Comment l’idée vous en est-elle venue ?

F.B. : D’une conversation avec Éric Fottorino, qui fait justement partie des quelques amis que j’évoquais. C’est un grand écrivain.

Éric Fottorino et François Busnel lors du lancement d’America ©️Sébastien SORIANO/Le Figaro

J.V. : Il co-présidait justement le Salon du Livre de Genève cette année, avec Lydie Salvayre.

F.B. : Formidable ! Éric correspond exactement à ce que j’aime. C’est un excellent journaliste. Il a à la fois l’acuité, la curiosité et l’empathie nécessaire pour être journaliste et cette capacité que n’ont pas les journalistes en général – et que je n’ai pas en tous cas – qui est d’écrire depuis un autre point de vue, avec une autre sensibilité comme s’il n’avait pas de peau. Il prend tout à vif et le ressort merveilleusement bien !

Éric m’a proposé de rejoindre son équipe de rédaction, au 1, le lendemain de l’élection de Trump. Mais je n’en avais plus envie. Cela ne m’intéressait plus de faire des chroniques. En revanche, j’étais très tenté par la réalisation de reportages, d’entretiens, mais il fallait de la place… or, elle n’existait plus nulle part. Et de fil en aiguille, nous avons pensé à un journal qui serait un trimestriel et dans lequel il y aurait des reportages. On enverrait les écrivains au bout du monde auxquels on demanderait des textes et on solliciterait les meilleurs journalistes – les Philippe Coste, les André Clavel, les Florence Aubenas, les Ariane Chemin… tous ceux capables de faire de longs papiers supposant un mois et demi de travail et qui aboutissent à des articles de 40 000 à 50 000 signes. Nous avons évoqué ce format un samedi matin. Éric m’a dit « Chiche » ! Et quelques heures plus tard, on s’est décidé ! J’ai souhaité que le magazine paraisse tout de suite, sans attendre, au risque de rien faire. On a donc mis chacun un peu de nos économies, sans actionnaires ni publicité.

J.V. : Comment êtes-vous parvenus à ce tour de force, en si peu de temps ?

F.B. : Nous nous sommes donné les moyens que ça marche. Dans la semaine, j’ai envoyé des mails à tout le monde, Toni Morisson la première qui m’a répondu 24 heures après pour me dire que c’était une excellente idée et qu’elle m’attendait dans les 15 jours ! On a lancé le journal dans cette énergie-là. La seule anxiété était de savoir si Toni Morisson me donnerait 4 heures ou davantage. J’en ai obtenu 8 !

F.B. : Nous nous sommes donné les moyens que ça marche. Dans la semaine, j’ai envoyé des mails à tout le monde, Toni Morisson la première qui m’a répondu 24 heures après pour me dire que c’était une excellente idée et qu’elle m’attendait dans les 15 jours ! On a lancé le journal dans cette énergie-là. La seule anxiété était de savoir si Toni Morisson me donnerait 4 heures ou davantage. J’en ai obtenu 8 !

Il me semble que malheureusement, nous avons remplacé en France l’enthousiasme par des business plans, les lignes éditoriales par des lignes de comptabilité dans les journaux. Tout cela manque de vision. Certains font très bien le boulot, évidemment, d’autres ont capitulé et ne comprennent pas pourquoi ils n’ont plus de lecteurs. Je ne joue pas au plus malin… je tiens simplement un pari : vous parler de l’Amérique via des écrivains, durant le temps du mandat de Trump, sur le modèle de Saint-Simon. Les Mémoires de Saint-Simon, c’est tout le règne de Louis XIV décrit par un seul homme ! Nous, on a moins de talent : on se met à 60 pour décrypter les 4 ans du mandat de Trump ! L’énergie pour moi est souvent plus importante et plus déterminante que le calcul et ne me demandez pas ce qu’on va faire dans trois numéros, je ne le sais pas !

J.V. : Et vos émissions ? Rien de trop programmé des semaines avant la diffusion ?

F.B. : Cela non plus, je ne veux pas le savoir. Je préfère ne pas trop planifier d’avance, je m’interdis d’avoir une programmation à plus de deux semaines, parce que j’ai besoin de lire. Si on commence à savoir ce qu’on va faire dans cinq semaines, ça n’a plus d’intérêt.

J.V. : Vous recherchez donc perpétuellement la spontanéité sans trop anticiper ?

F.B. : Absolument ! J’ai besoin de ne pas être sûr de moi. Si je le suis, je me trompe. À chaque fois que j’ai été un peu trop sûr de moi, cela n’a pas fonctionné. J’aime l’imprévu et déteste la routine. J’ai un énorme problème avec les habitudes ! Dès que je sais faire, j’ai besoin de faire autre chose. J’ai envie de découvrir.

Nous avons la chance aujourd’hui de pouvoir intervenir aussi bien sur Internet qu’à la télévision, la radio, dans la presse écrite. Lorsque j’ai commencé il y a 25 ans, il fallait choisir. Et je m’y suis pourtant toujours refusé. Choisit-on entre le vin rouge et le vin blanc ? Entre la bière et le whisky ? Je ne suis pas à l’aise dans cette époque où il y a une injonction à être ce que vous ne voulez pas être. Je prends tout, et le reste, qu’importe. L’éclectisme, la curiosité, le besoin d’être là où l’on ne vous attend pas, le pas de côté. Je ne veux pas choisir entre présenter La Grande Librairie et réaliser des documentaires. Alors, je le fais à mon rythme. Par exemple, dès la fin de cette saison, je vais passer cinq semaines enfermé dans ma salle de montage pour faire le documentaire que j’ai commencé il y a deux ans sur Jim Harrison. Il sera terminé cet été.

J.V. : Celui que vous avez commencé juste avant son décès ?

F.B. : Cela faisait des années que je le harcelais pour planter des caméras dans sa maison. Il avait toujours refusé et six mois avant son décès, il m’a envoyé un e-mail pour me dire que si j’étais toujours d’accord, il m’attendait l’été suivant. Il ne fallait pas me le dire deux fois ! Le film devrait sortir fin 2019, début 2020. Il sera très différent, très personnel. S’il ne marche pas, ce n’est pas grave. J’ai très envie d’essayer.

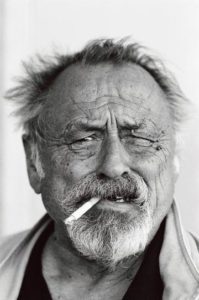

Jim Harrison – mars 2006 ©Witi De TERA/Opale/Leemage

Pour La Grande Librairie, c’est pareil : nous travaillons avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis 11 ans. Je l’accepte, c’est la vie. Vivre en pensant que tout est éternel est très mauvais, y compris je pense pour la petite part de créativité dont le journalisme a besoin. Que peut-on faire de nouveau, sans se répéter ? Que peut-on faire qui correspond à notre époque, à votre envie ou, en tous cas à ce que vous pourriez aimer ?

J.V. : Finalement, vous prônez le même type de philosophie que dans le dernier roman de Delphine de Vigan, « Les gratitudes » : ne considérer rien ni personne comme éternel et remercier, tant qu’il en est encore temps ?

F.B. : Oui, bien sûr, c’est exactement cela. Nous parlions d’utilité un peu plus tôt. Ma première utilité est toute simple en tant que journaliste. Il ne s’agit pas d’une utilité sociale. On ne change évidemment pas le monde mais on fait peut-être en sorte que, tout à coup, arrive un moment de sincérité chez les gens. Qu’ils s’interrogent : « que n’ai-je pas fait qu’il faudrait que je fasse ? ». Le journalisme, c’est aller chercher cette vérité-là. Pas la vérité des faits : nous ne sommes pas des videurs de poubelles ! Mais il y a une vérité psychologique du monde et des êtres – ça je le crois – que le journaliste est là pour faire surgir.

J.V. : C’est effectivement ce que l’on ressent dans vos émissions, peut-être davantage dans certaines que dans d’autres.

F.B. : Oui, toutes ne sont pas pareilles. Mais je recherche tout le temps cette zone, un petit peu floue, entre soi et soi-même. Celle où l’on va arrêter d’être dans la représentation et où l’on arrive dans une certaine vérité. Cela passe parfois par des moments où vous êtes désarçonné et fonctionne bien plus par l’émotion que par le clash. Je recherche l’émotion. Je ne fais pas une émission intellectuelle. Ce n’est pas une émission cérébrale, c’est une émission sensuelle. Ce qui m’intéresse, ce sont les sens : la vue, voir l’écrivain, y compris avec ses défauts ; l’ouie, « que dit-il ? » ; le toucher, et cela m’arrive parfois de toucher les livres, les montrer ; et l’émotion évidemment. Pas celle factice ou un peu putacière mais parfois, jaillit quelque chose…

J.V. : Comme ?

F.B. : Les larmes de Robert Badinter quand il évoque son père, celle de Marceline Loridan-Ivens quand elle parle des camps… ce sont des moments de vérité que l’on a du mal à trouver autrement et qui ne peuvent surgir dans le brouhaha du virtuel. Ce qui m’intéresse est de trouver quel homme, quelle femme il y a derrière ce qu’ils écrivent. Cela me passionne ! Pas pour le plaisir de lever le voile mais parce que nous les aimons tant vous et moi qui les lisons qu’on a juste envie de le leur dire. C’est une forme de gratitude. « Vous êtes ceci et vous nous le montrez : merci ». Parce que tous ceux qui vous lisent vont être encore plus comblés et tous ceux qui ne vous lisent pas encore demain vont vous lire. Quand j’apprends que le livre de Robert Badinter devient n° 2 des ventes juste après l’émission, je trouve cela formidable. Vous savez, j’ai croisé dans la rue juste après l’émission des gens qui ne savaient pas que Robert Badinter était l’homme qui avait fait abolir la peine de mort !

« Ce qui m’intéresse est de trouver quel homme, quelle femme il y a derrière ce qu’ils écrivent ».

J’ai rencontré aussi dans la rue après la diffusion de l’émission avec Marceline Loridan des gens qui m’ont dit que leur mère avait été déportée sans qu’ils n’en aient jamais parlé avant sa mort : ils me sont tombés dans les bras en me demandant pourquoi nous n’avions pas fait cette émission avant. Mais 30 ans auparavant, Marceline ne parlait pas et je n’étais pas là ! En fait, c’est aussi cela l’intérêt d’une émission littéraire, pas seulement de faire vendre des livres. L’utilité est aussi de se demander « Pouvons-nous vous inspirer par-delà toutes les choses dans la vie qui conspirent à nous mettre uniquement dans les apparences et les faux semblants » ?

J.V. : Quel est votre secret pour y parvenir, parfois ?

F.B. : Pour cela il faut se poser un petit peu, il faut aller les rechercher dans les yeux, je le dis souvent à mon réalisateur. Adrien a l’habitude et il le fait extrêmement bien. C’est un truc qui se construit à plusieurs.

J.V. : Pour terminer notre entretien, je souhaiterais vous poser quelques dernières questions sous forme de bilan de La Grande Librairie. Quels ont été les moments les plus émouvants pour vous ?

F.B. : Nous en avons évoqué certains : je pense à Marceline Loridan-Ivens, Robert Badinter. Daniel Cordier aussi. Il était le secrétaire de Jean Moulin et il raconte comment à 20 ans, il s’est engagé dans la résistance dès 1940. À l’époque, il était de droite et antisémite… Il s’est rendu compte dans la Résistance de la manière dont il avait été idéologiquement marqué. Cela a été un très grand moment, une émotion très forte. Je pense aussi naturellement à Philip Roth et Jim Harrison : avoir pu approcher ces immenses artistes, notamment Philip Roth quelques temps avant sa disparition alors même qu’il avait décidé de ne plus écrire, c’est quand même incroyable ! Je pense enfin à la formidable émission juste après la mort de Jean d’Ormesson. Quand Héloïse d’Ormesson, sa fille, m’a tendu les derniers mots de son père, j’ai été totalement saisi. Je ne savais pas qu’elle allait faire cela. Cette émission a été préparée en 24 heures. Et tout s’est fait vite et très facilement. Jean était tellement populaire que ça n’a pas été compliqué à réaliser.

J.V. : Les moments qui vous ont le plus fait rire ?

F.B. : Ces moments sont nombreux ! Il y a eu beaucoup de fous rires, notamment avec Jean Teulé, sa manière très imagée, avec un peu d’argot, de raconter les choses, notamment l’histoire de France. L’un des plus grands fous rires que j’ai eus a été avec Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort sur le plateau de La Grande Librairie, faisant exactement tout pour me déstabiliser et l’inverse de ce que nous avions répété une demi-heure avant ! C’était très drôle de les observer guetter ma réaction !

J.V. : Votre plus mauvais souvenir d’émission ?

F.B. : Aucun.

J.V. : Votre pire cauchemar avant le tournage d’une émission ?

F.B. : Comme je vous l’ai dit, je ne suis pas quelqu’un de très anxieux mais, en soi, mon pire cauchemar est que la femme que j’aime s’éloigne inexorablement.

J.V. : L’écrivain que vous rêvez de faire venir sur le plateau ?

Milan Kundera ©MIGUEL MEDINA – AFP

F.B. : Ils sont deux ! L’un ne fait jamais de télévision et sa dernière remonte à 1984 : il s’agit de Milan Kundera, le plus grand écrivain vivant, aujourd’hui. Pour moi, il est l’un des Dieux. Quel choc la lecture de « L’insoutenable légèreté de l’être » lorsque j’avais 17 ans ! J’avais vu le film auparavant et même s’il y avait Juliette Binoche – dont j’étais très amoureux ! – rien à voir avec le livre, immense ! Je vois Kundera de temps en temps, mais rien à faire !

Le deuxième auteur est Michel Houellebecq. Il a décidé qu’il ne ferait aucune promotion, c’est étonnant…

J.V. : Même son agent, François Samuelson – qui pose avec vous sur Instagram ! –, n’a pas réussi à le convaincre ?

©EFE/SIPA

F.B. : J’apprécie beaucoup François. C’est un agent formidable, quelqu’un de très intéressant, Il peut impressionner mais, en réalité, il est extrêmement bienveillant, il protège ses talents. Si vous le croisez, dites-lui que j’aimerais bien avoir Houellebecq !

J.V. : Votre émission rêvée ?

F.B. : Celle qui rendra Bernard Pivot jaloux ! Celle où il me dira : « Celle-là, j’aurais aimé la faire » !

J.V. : Il ne vous l’a encore jamais dit ?

F.B. : Non, pas encore, mais c’est normal ! Nous n’avons pas atteint le niveau d’Apostrophe. Il y a encore du boulot ! ◾️

Genève – 21 juin 2019

François Busnel était à Genève aujourd’hui, invité par la Société de Lecture et le Livre sur les quais. Après une intervention passionnante abritée par la célèbre institution littéraire suisse où, dans un entretien avec le journaliste Patrick Ferla, il a notamment évoqué quelques temps forts de sa carrière, son métier, sa manière de l’exercer…il a totalement innové ce soir dans un exercice inédit pour lui : des lectures sur la scène d’un théâtre de textes d’auteurs qui l’ont façonné. Et c’était réellement formidable !

Davantage qu’une simple lecture d’extraits de livres, il a offert aux spectateurs un temps suspendu où il a tenté de répondre à un certain nombre de questions par le biais de plusieurs textes d’auteurs américains notamment. Mais en réalité, c’est davantage à un autoportrait auquel il s’est livré par ses lectures, en y ajoutant également des poèmes forts de Boris Vian, des extraits de livres de Delphine de Vigan, ou enfin une scène tirée de Cyrano de Bergerac d’Edmond de Rostand.

Ainsi, il a commencé par envisager la question qu’on lui pose le plus souvent et à laquelle il n’a pourtant aucune réponse : « Quels conseils donneriez-vous à un jeune auteur ? ». Pour l’éclairer, il a choisi un texte de Colum McCann, qui a justement publié un livre « Lettres à un jeune auteur », une jolie manière de planter le décor et parler de l’Amérique sous Trump, d’évoquer les contradictions de ce pays qui le fascinent tant. Ont suivi des lectures des mots de « Big Jim » – Jim Harrison, auquel François Busnel consacre par ailleurs un film qui sera diffusé dans les cinémas d’ici quelques semaines – et de Philip Roth, dans un texte excellent tiré de « La tâche » où il est notamment question de Bill Clinton et du scandale « Lewinsky ». Autre question à laquelle il a tenté d’apporter une réponse grâce à un poème de Boris Vian : « Et vous, écrivez-vous ? », question qui l’agace pour lui être systématiquement posée (mea culpa…). Et le poète de répondre dans un texte intitulé « J’aimerais » :

« J’aimerais

J’aimerais

Devenir un grand poète

Et les gens

Me mettraient

Plein de lauriers sur la tête

Mais voilà

Je n’ai pas

Assez de goût pour les livres

Et je songe trop à vivre

Et je pense trop aux gens

Pour être toujours content

De n’écrire que du vent »

J’ai assisté ce soir à une performance impressionnante où François Busnel ne s’est absolument pas contenté d’une lecture ordinaire de textes mais a démontré son grand talent pour incarner ses lectures, les interpréter, séduire intelligemment son public au bénéfice des textes choisis et de leurs auteurs, « parce que la lecture peut sauver ». Humour, émotion, notamment quand il évoque à partir de quel moment deux personnes forment un couple, ou encore les raisons pour lesquelles il ne voudrait pas « crever » empruntées à Vernon Sullivan, alias Boris Vian.

Un canapé, un bureau, un écran : une mise en scène tout à la fois sobre et rythmée, au service de textes lus par François Busnel savourant visiblement leur partage avec un public séduit et réceptif qui découvre chaque auteur après la lecture des textes, s’il ne l’a pas reconnu avant.

Un seul regret, le fait de n’avoir pas cité les ouvrages dont étaient extraits les passages lus. Si j’ai pu sans difficulté en reconnaître certains, notamment « Les heures souterraines » et « Un soir de décembre » de Delphine de Vigan, ou encore « La tâche » de Philip Roth, j’ai eu davantage de difficulté à identifier les livres des autres auteurs. Et quelle frustration au regard de la qualité de ces textes qu’on a immédiatement envie de relire et d’approfondir en lisant les ouvrages de ces illustres auteurs !

Recevez mes chroniques par mail pour vous inspirer !

Pensez à valider votre inscription à partir du mail reçu (spams à vérifier !)

Votre inscription a bien été prise en compte