Entretien avec Olivia Ruiz

Olivia Ruiz- Hôtel Tiffany – Genève – 30 octobre 2020

©Karine Bauzin

Invitée par le Salon du livre en ville à Genève tenu in extremis le dernier week-end d’octobre 2020 avant le nouveau confinement, l’auteur compositeur interprète et désormais écrivain est venue parler de son premier livre, «La Commode aux tiroirs de couleurs». Rencontre pour le ELLE Suisse.

Pour retrouver la chronique du roman d’Olivia Ruiz, « La commode aux tiroirs de couleurs« (J.C. Lattès), c’est ici !

Julie Vasa : Quelle chance et quel plaisir de te voir à Genève à l’heure où nous entrons en période de confinement ! Merci d’être là !

Olivia Ruiz : C’est moi qui suis heureuse de pouvoir participer à ce Salon du livre ! Merci !

J.V. : La Suisse est évoquée brièvement dans ton roman sous la forme d’une femme qui a créé une maternité, un havre de paix pour les mères et leurs enfants, proche du camp d’Argelès où arrivaient les personnes exilées d’Espagne. Elle s’appelait Elisabeth Eidenbenz. Que représente la Suisse pour toi ?

O.R. : Je trouve cela tellement fou qu’une personne puisse s’engager à ce point pour une communauté qui n’est pas la sienne et tellement beau ! C’est quelque chose d’incroyablement fort et romanesque du coup et je voulais que la référence existe dans le livre. Cette personne a vraiment existé et fait énormément pour les Républicains, et les Républicaines surtout !

Sinon, pour moi, la Suisse est un peu le « Los Angeles de l’Europe », de notre partie du monde ! Il y a ici un côté très cool, très clean, et qui est très appréciable pour nous français, tellement plus latins et joyeusement bordéliques ! J’aime être ici. J’apprécie la musique d’art brut, j’ai adoré mes concerts suisses à l’Usine ! Il y a quelque chose de très underground qu’on a perdu à Paris, aussi. C’est si différent de l’image figée que l’on peut avoir de ce pays.

Elisabeth Eidenbenz et Esperanza, non daté.

FONDS ELISABETH EIDENBENZ / VILLE D’ELNE

J.V. : Mon premier souvenir de toi, écrivain, c’est la lettre d’intérieur que tu avais confiée à Augustin Trapenard pendant le confinement, à la suite du décès de ton grand-père, André. Quel souvenir en gardes-tu ?

O.R. : Quel amalgame cette lettre !

J.V. : Pour quelle raison ?

O.R. : Le André de cette lettre est le André de la commode qui meurt du COVID, rien à voir avec mon vrai grand-père qui est décédé il y a cinq ans ! J’ai conçu cette lettre comme une suite de mon livre car, au moment où Augustin m’a contactée, pendant le premier confinement, deux de mes meilleurs amis avaient perdu leurs grands-parents. Leur douleur a été immense d’autant que l’un d’entre eux étant asthmatique, il a été privé des adieux. Il m’est apparu évident d’évoquer, dans cette lettre d’intérieur, ce moment tellement violent que représente le fait d’être privé d’adieux. Cette lettre m’a offert le privilège de pouvoir vivre encore un peu avec mes personnages qui me manquent depuis que le livre est terminé.

J.V. : L’amalgame est certainement dû au fait que, si ton livre était terminé, il n’était pas encore parvenu jusqu’à tous les lecteurs qui ont donc eu connaissance de la lettre avant celle du livre ! Et quelle émotion !

O.R. : Tout à fait ! Je l’ai palpée cette émotion-là autour de moi. C’était facile de la retranscrire !

J.V. : Il faut tout de même un certain talent pour y parvenir il me semble…

O.R. : Je crois que si l’on est un peu sensible, qu’on a le cœur un peu ouvert, ou comme une éponge comme le mien, voilà ! Quand on fait face à une charge émotionnelle très violente et à la fois très belle, teintée d’injustice… il n’y a plus qu’à. J’ai voulu offrir cette lettre à mes deux amis, en particulier mon musicien, Franck, avec qui je suis sur scène depuis mes 17 ans.

J.V. : Tu évoques la scène… Ton nouveau spectacle, mis entre parenthèses en raison du nouveau confinement, est intitulé « Bouches cousues ». Quelles sont-elles, ces bouches cousues ?

O.R. : « Bouches cousues » est un spectacle que j’ai écrit il y a un certain temps. C’était au départ un petit texte dont je ne savais pas encore ce que j’allais faire. Et puis, assez vite, je suis allée fouiner du côté des citations, des thématiques que j’avais envie d’aborder… Et j’ai construit ce spectacle que j’ai mis dans les mains de Jérémie Lippman et d’une très bonne amie qui a fait des images vidéo avec des contenus que nous avons travaillés ensemble pour accompagner les projections de citations. Jérémie a donc construit un procédé avec deux tubes mobiles, qui permettent des doubles focales et donc une immersion totale dans les images projetées et dans les lumières.

On voyage ainsi à travers des chansons qui ont marqué les espagnols de France et que les français connaissent aussi du coup. Cela va des bandes originales d’Almodovar ou de Carlos Saura, jusqu’à « Porque te vas »… en passant par des lectures de textes de Federico García Lorca sur l’exode des Républicains espagnols. Et en même temps sont projetées des citations sur le silence, la différence, un texte que Leprest m’a écrit en 2007 au moment où j’ai connu un immense succès avec « La femme chocolat » : je me sentais alors assez isolée par ce succès et je lui ai dit que je devais avoir une âme de communiste bien enfouie parce que j’aime les choses quand elles sont partagées ; sinon, elles n’ont plus aucun goût ni aucune valeur. Il m’a écrit un très beau texte à ce sujet qui s’appelle « Six mètres » sur l’importance cruciale du collectif et qui clôt le spectacle. Voilà, on parle de rejet, de différence, de curiosité de l’autre, de poids du silence… et j’interromps cela en m’adressant au public, notamment après une projection de « Je veux savoir » qui s’inscrit progressivement sur l’image jusqu’à prendre toute la scène. Et j’ajoute : « tu as le droit de vouloir oublier mais moi, j’ai le droit de savoir d’où je viens pour savoir où je vais ».

J.V. : As-tu prévu d’interpréter ton spectacle en Suisse ?

O.R. : Je l’ai joué à Morges en septembre dernier. On aurait aimé faire une lecture musicale à Genève aussi. Mais ce n’est pas simple à organiser par les temps qui courent…

Olivia Ruiz – Morges, La Coquette – Septembre 2020

J.V. : Ce livre était-il aussi un moyen de libérer des bouches cousues ?

O.R. : Bien sûr, c’est complètement le même process, tout comme la tragédie musicale « Volver » que j’avais écrite avec Jean-Claude Gallota pour la Biennale de la danse de Lyon et du Palais de Chaillot. C’est toujours le même sujet : n’oublions pas que l’autre, c’est nous et que demain on sera peut-être le migrant qui a besoin qu’on lui tende la main. Cela peut sembler stupide formulé de cette manière mais l’histoire se répète malheureusement…

J.V. : Ton premier roman est un véritable succès. Quel a été le déclic pour passer à l’écriture d’un livre ?

O.R. : Le déclic s’appelle Olivia de Dieuleveult ! Mon amie, qui est devenue mon agente, et qui m’a bousculée pour que je reprenne cette nouvelle – « La commode aux tiroirs de couleurs » – que j’avais écrite il y a un certain temps, une dizaine d’années je crois, et que j’en fasse un roman.

J.V. : Tu ouvres ton livre par une citation de Federico García Lorca : « Se taire et brûler de l’intérieur est la pire des punitions qu’on puisse s’infliger » et, dans le même temps, tu dis, dans ton livre, qu’un secret est fait pour être tu… N’y a-t-il pas ici une contradiction ?

O.R. : Ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’un de mes personnages, Cali, qui refuse à un moment donné une part de sa vérité ! Justement, ma conviction est qu’il faut « assassiner le silence » et libérer la parole parce que le silence est une gangrène. C’était plus intéressant de positionner un avis inverse au mien donc faire dire à Cali qu’un secret est fait pour être tu, c’était une manière d’exprimer clairement ma position qui diffère de celle-ci.

J.V. : À ton avis, notre esprit, notre mémoire, sont-ils imprégnés de notre histoire, à notre insu ?

O.R. : Oui, c’est ma conviction personnelle et même, je dirais, ma mythologie personnelle, intime. C’est ce que je suis qui me porte à y croire. Mais ce n’est que l’histoire que je me raconte qui peut-être n’a rien d’une vérité… Je crois en effet porter en moi les stigmates de l’exil de mes trois grands-parents.

J.V. : Est-ce quelque chose dont tu as pris conscience tôt ?

O.R. : Dès que je me suis mise à chanter en espagnol où j’ai entendu ma voix se métamorphoser. J’étais petite. Je l’interprète ainsi mais ça ne repose sur aucune vérité ni fait scientifique avéré à ce jour. Mais l’on soupçonne de plus en plus que l’on porte des traces dans nos génomes des traumatismes de ceux dont notre chair est issue.

J.V. : L’écriture constitue-t-elle un moyen de mieux vivre avec des secrets de famille ?

O.R. : Pas pour moi ! Je ne connais pas personnellement de secret de famille ; la mienne est suffisamment pudique pour bien les garder. Donc je ne crois pas qu’écrire des livres changera quoique ce soit à ma propre vie en ces termes-là. Les secrets de famille, on le sait, sont révélés très tard, voire même quand les gens qui les ont inscrits dans l’histoire familiale ne sont plus là. Je ne suis pas du tout à la poursuite de quoi que ce soit de cet ordre. Les gardiens de mon histoire familiale ne sont plus là ou plus en capacité de nous la transmettre aujourd’hui. J’ai donc fait le deuil de ma propre histoire. Cela ne m’empêche pas d’être fière de leur voyage et d’avoir envie d’y rendre hommage. Mais ils ont emporté cette histoire avec eux.

©️Karine Bauzin

J.V. : Faire œuvre de mémoire, est-ce indispensable à tes yeux ?

O.R. : Je ne pense pas que ça le soit pour tout le monde. Certaines personnes y sont sensibles et si elles ressentent une nécessité de cet ordre, il faut le faire, pas pour elles-mêmes mais pour les enfants et petits-enfants qui viendront, pour l’Histoire. J’ai toujours trouvé étrange qu’à l’école, lorsque l’on parle des dictatures, on évoque toujours l’Italie et l’Allemagne. Ces dictatures sont importantes, c’est certain. Mais pourquoi la dictature espagnole qui a perduré pendant des décennies est passée sous silence ? C’est quelque chose que je ne m’explique pas. Et comme c’est là d’où je viens, je me dis que je suis légitime pour le rappeler, sans vouloir devenir prof d’histoire pour autant ! Je ne connais pas du tout les détails de tous ces événements. Je sais juste que j’ai eu beaucoup de plaisir à écrire des saletés sur ce bonhomme dès que Rita a la possibilité d’en balancer une…

J.V. : Penses-tu à une en particulier ?

O.R. : Oui, elle dit « ce malparido de Caudillo ». J’adore cette insulte ! Ca veut dire « ce mal accouché ». C’est vraiment dégoûtant mais ça fait du bien !

J.V. : Tu écris également qu’il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Il semble que tu aies su assez tôt vers où tu souhaitais aller. Est-ce le cas ?

O.R. : Oui ! Enfin… non ! Pas où je voulais aller. J’ai suivi mon destin un peu là où il voulait m’emmener mais je savais ce dont je ne voulais pas : une vie classique, trop réglée. Je savais que j’allais avoir besoin d’une vie communautaire sous une forme ou une autre. J’aurais pu diriger un centre d’handicapés mentaux ou plein d’autres choses qui me passionnaient. Je n’étais pas fixée sur quelque chose en particulier. J’ai adoré le travail de l’art dramatique qui est peut-être celui que j’ai le plus appris, au sens premier du terme. J’ai aimé tout ce que j’ai fait sans trop me poser de questions sur là où les choses allaient me mener. À chaque fois, j’ai saisi des opportunités quand elles se sont présentées.

J’ai aussi eu des guides. Cela a commencé avec l’une de mes tantes, une sœur de ma mère, qui se met à faire la régie d’un gros spectacle à Carcassonne, qui m’embarque avec elle et sa fille. On prend des cours de théâtre à 12 ans, on devient comédiennes tous les étés pendant deux mois dans ce spectacle à Carcassonne. Un prof de musique qui repère ma voix, me met choriste soliste à la chorale et qui, ensuite, discute avec mes parents pour j’aille faire bac théâtre expression dramatique un peu loin de la maison plutôt que de suivre tous mes copains dans le même lycée…

J.V. : Ton roman est inspiré de la vie de tes grands-parents exilés d’Espagne pour fuir le franquisme. Il semble qu’ils aient eu du mal à évoquer facilement leur histoire avec toi. Ton livre a-t-il changé quelque chose ?

O.R. : Pas du tout. Ma mère m’a juste dit, pour commencer : « Mais ça ne parle pas du tout de nous ! », ce à quoi j’ai répondu qu’il m’aurait été difficile d’y parvenir vu qu’on ne sait rien de nous. Elle m’a alors confié qu’à la fin de la lecture de mon livre, elle avait regretté de ne pas avoir posé de questions. De mon côté, j’ai harcelé ma grand-mère – sa mère – de questions, en vain. Et elle n’aurait jamais obtenu davantage de réponses, je l’ai rassurée sur ce point.

J.V. : L’histoire semble se répéter sans cesse, en particulier avec les déracinements que tu évoques dans ton roman. Comment peut-on selon toi, éviter les mêmes impasses et la littérature peut-elle y aider ?

O.R. : Je ne sais pas si la littérature peut aider… Je crois surtout que ce qui peut aider est de bien choisir nos dirigeants et d’un peu plus les marquer à la culotte. Mais je n’ai pas de solution… Sinon, je ne me contenterais pas d’écrire des livres. « La commode aux tiroirs de couleurs » est une goutte d’eau dans la mer, malheureusement, ce n’est pas là que ça joue. Déjà, si on pouvait ne pas empêcher les gens qui ont des initiatives extraordinaires d’accueil… on emprisonne aujourd’hui des gens qui aident des migrants à ne pas mourir ! Il faut le savoir ! Commençons par laisser ces gens-là faire les choses que nous ne sommes pas capables de mettre en place dans nos vies.

J.V. : Ton livre contient des scènes particulièrement dures, toujours suivies par d’autres beaucoup plus positives à leur suite. Ce balancement s’est-il imposé à toi ?

O.R. : Il était nécessaire ! Pour avoir beaucoup pleuré en l’écrivant, je ne pouvais imposer aux lecteurs une succession de tragédies ! Et puis des drames nait la lumière, c’est aussi cela le message de chacun des chapitres de mon livres.

J.V. : Le livre commence à cet égard par une scène extrêmement dure où des parents font un choix terrible. Par amour, peut-on renoncer à ce que l’on a de plus cher ? Le pourrais-tu ?

O.R. : Cette histoire était déjà dans « Volver » et m’a été inspirée par une chanson de mon premier album qui s’appelait « Les vieux amoureux » : un papy et une mamie décidaient de mettre fin à leurs jours ensemble parce que la seule chose au monde dont ils ne voulaient pas était de mourir séparés. Cela m’a toujours bouleversée parce que je suis moi-même une grande amoureuse, hyper romantique, et que je trouvais cette idée très belle. La scène que je décris pourrait arriver. Je sais que, dans un état d’urgence, tel que celui d’une guerre, et notamment quand on est recherché et qu’on a une chance infime de s’en sortir, cette scène est réaliste. Mais en tant que Maman, c’est totalement impossible pour moi de l’envisager.

J.V. : Ce livre est très personnel même s’il n’est pas une autobiographie. As-tu commencé à écrire d’autres fictions ?

O.R. : Oui, j’ai écrit plusieurs choses depuis La Commode, notamment un livre pour enfants dans la série « Une histoire … et oli » de France Inter. Il s’appelle « Les fées des courgettes », j’ai adoré ! J’ai aussi écrit une lettre d’amour à la scène qui est une semi-fiction pour le magazine Le 1. Et puis, sans entrer dans l’écriture, je commence à poser les débuts de ce que sera mon prochain livre.

J.V. : Excellente nouvelle ! Quel est le format le plus complexe à appréhender pour toi en écriture : la chanson ou le roman ?

O.R. : Je ne sais pas… Depuis que j’ai écrit La Commode, je reçois des retours de lecteurs qui me touchent d’une façon beaucoup plus profonde qu’auparavant. Les gens me racontent leurs histoires et ces échanges pourraient modifier mon rapport à l’écriture.

J.V. : Ces confidences sont-elles parfois difficiles à recueillir d’un point de vue émotionnel ?

O.R. : Je trouve au contraire cela joli que des gens se penchent un peu plus sur leurs racines, se sentent plus fiers d’eux, de ce qu’ils sont, du parcours des leurs, qu’ils aient envie d’affirmer leur double identité plutôt que de la cacher. Ce sont des beaux cadeaux qu’ils me font lorsqu’ils me parlent de leur douleur ou de leur joie… J’accueille ces témoignages comme de véritables présents au point que je me demande comment aujourd’hui, donner autant de sens dans le format si petit d’une chanson ! C’est vrai que le retour à la musique, à la composition, que j’amorce depuis quelques semaines n’est pas évident. Je ne ferai plus une chanson si je n’ai pas la certitude qu’elle peut faire autant de bien et donner autant de sens que La Commode.

J.V. : Les rapports que tu entretiens avec tes lecteurs sont-ils différents de ceux que tu avais l’habitude d’avoir auparavant ?

O.R. : Tout à fait. Les gens me livrent des choses parfois intimes.

J.V. : T’y attendais-tu ?

O.R. : Pas du tout ! Je n’imaginais pas, pour commencer, que les gens écrivaient autant, étaient autant dans cette démarche de retour. J’ai l’impression que les amoureux du livre sont davantage passionnés que les amoureux de la musique ou de la mienne, je ne sais pas !!! On se met sans doute plus à nu dans un roman…

J.V. : Quel a été ton sentiment à écouter Guillaume Pi, artiste suisse, te lire hier chez Yvette de Marseille ? N’as-tu pas été saisie par la proximité de ses chansons, de son timbre, avec celui de Christian Olivier, chanteur des Têtes raides ?

O.R. : Alors pas du tout ! Je n’y ai même pas pensé ! Je t’avoue que ma première impression a été… un étonnement très fort ! Écouter un homme lire mon livre, il y a quelque chose qui ne va pas, c’est très étrange ! Ma Commode, c’est la voix d’une femme ! On a beau dire ce que l’on veut, être une femme, c’est plus dur qu’être un homme, en 1939 et en 2020. Donc, le fait que le fait que le personnage de Rita soit porté par une voix masculine était très déstabilisant. J’ai d’ailleurs ressenti comme une forme d’injustice ! Les mêmes mots dans la bouche d’un homme ou d’une femme ne résonnent pas de la même manière. Ensuite, bien sûr, il a lu avec tant d’engagement et de douceur que je me suis laissée surprendre et partir dans les mots comme s’ils n’étaient pas les miens.

Olivia Ruiz – Yvette de Marseille, Genève – 29 octobre 2020

J.V. : Quels sont les écrivains qui t’inspirent le plus ?

O.R. : Alors récemment, j’ai peu lu. Dès que j’ai commencé à écrire, je n’ai plus réussi à ouvrir un bouquin. Impossible de me concentrer. Chaque lecture me renvoyait vers l’écriture. Mais dès que j’ai posé les dernières lignes, le livre vers lequel j’ai eu envie de revenir, presque sauvagement, est celui de Lydie Salvayre, « Pas pleurer ». Je l’ai tant aimé qu’il m’est apparu évident que c’est celui-ci qui m’a fait écrire le mien ! J’aime cette arrogance mélangée à un côté tellement rock’n roll, une écriture si libre ! Ensuite, j’ai lu le premier roman de Cali, qui m’a beaucoup émue. J’ai aussi lu livre de Amaryllis Fox, « Undercover – Avoir vingt ans à la CIA », un destin incroyable. En ce moment, je lis à la fois le livre d’Adrien Borne, « Mémoire de soie » et celui de Carole Martinez, « Les roses fauves ». Je pense aussi à un livre de Cyrille Massarotto, « Quelqu’un à qui parler » qui est très très fort aussi.

J.V. : Cela fait pas mal de lectures tout de même !

O.R. : J’apprécie la littérature contemporaine, c’est vrai. Parmi les livres qui m’ont marquée, il y a celui de Nick Cave, « Mort de Bunny Munro », les livres de Patti Smith. J’adore aussi Giono, Gide, Pagnol, Antoine Blandin, Duras, Sagan…

J.V. : La transmission est au cœur de ton roman. Que te paraît-il le plus important de transmettre à ton fils ?

O.R. : La curiosité de l’autre, la curiosité pour la différence, l’écoute, la gentillesse, la politesse… C’est un punk !

J.V. : Un punk ? À 5 ans ?

O.R. : Oui, il est très libre, très vivant, précoce. J’essaie de lui inculquer des valeurs un peu moins punk. Il n’a presque plus besoin de moi ! Il est très indépendant. Il a passé deux ans dans un bus de tournée, stimulé par dix-sept gars.

J.V. : Forcément, ça ouvre l’esprit !

O.R. : Voilà ! Cela n’a pas calmé ses ardeurs ! Il est très curieux, persuadé qu’il parle couramment espagnol. J’essaie de lui expliquer qu’il lui faudra quand même l’apprendre… Il est étonnant ! Il sait que Franco était un monsieur très méchant et qu’il faut bien aller voter car sinon, on peut se retrouver avec un très méchant monsieur nous aussi ! Ce sont de toutes petites choses, adaptées à son âge.

J.V. : Pour terminer, je te propose d’être, à ton tour, cette commode aux tiroirs de couleurs ! Quel est ton tiroir préféré ?

O.R. : Je crois que c’est le premier, celui de la médaille de baptême parce que c’est l’origine, tout part de là, parce que c’est ce moment qui va forger ces trois destins, de trois façons différentes.

J.V. : Et ce tiroir est-il bleu ?

O.R. : Alors, très franchement, non. Au départ, j’avais essayé de trouver des couleurs très adaptées et puis quand j’ai finalement fait moi-même fabriquer une commode, ça n’avait plus d’importance. C’est l’intérieur qui compte le plus.

J.V. : La photo que tu y cacherais ?

O.R. : La plus vieille photo de famille qui existe. Je dois en avoir une avec mes arrière-grands-parents, avec leurs deux têtes d’espagnols, devant leur maison, toujours à notre famille, qui est ensuite devenue le cinéma de mon grand-père et devant laquelle je reviens souvent, avec mon fils, Nino.

J.V. : L’objet intime que tu y conserverais ?

O.R. : J’y laisserais tout le petit bordel que je trimballe dans mes affaires, tout le temps. Il y a un noyau de litchi que m’avait donné un petit cousin, un échantillon du parfum de ma mère, un petit truc que Nino a trouvé il y a quelques années à Lisbonne dans la rue et qu’il m’a donné parce que ça brillait, donc c’était pour Maman. Il y a aussi une petite médaille de Sainte-Rita, un badge que Patti Smith a perdu sur une scène de Festival, des carnets… J’y mettrais un petit lot de souvenirs.

J.V. : Y aurait-il aussi un livre que tu y garderais ?

O.R. : Un seul ??? Je pourrais y mettre une bibliothèque entière en fait ! Ou alors un Ipad, ça prendrait moins de place. Non, je déteste lire sur cet appareil !

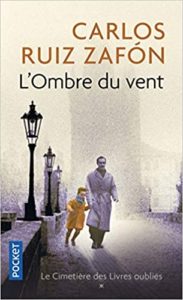

S’il ne faut en choisir qu’un seul, j’y mettrais « L’ombre du vent » de Carlos Ruiz Zafon, un livre qui dure longtemps du coup !Quelle histoire, tout ce que j’aime ! Un côté presque policier, haletant, un peu de magie aussi, en même temps la transmission, les liens père/fils, cette confrérie secrète… Mon fils aussi a une confrérie secrète…

S’il ne faut en choisir qu’un seul, j’y mettrais « L’ombre du vent » de Carlos Ruiz Zafon, un livre qui dure longtemps du coup !Quelle histoire, tout ce que j’aime ! Un côté presque policier, haletant, un peu de magie aussi, en même temps la transmission, les liens père/fils, cette confrérie secrète… Mon fils aussi a une confrérie secrète…

J.V. : Laquelle ?

O.R. : Celle des glaces ! Quand il va chez mes parents, il prend un air d’ange et dit à mon père : « Papito, tu m’emmènes chercher un yaourt ? », en faisant un grand clin d’œil ! « C’est la confrérie des glaces » !

J.V. : Et une lettre dans cette commode ? À qui l’écrirais-tu ?

O.R. : À mon fils évidemment. Une lettre d’amour et de reconnaissance, pour tout ce que j’apprends chaque jour par le prisme de ses petits yeux ◾️

Recevez mes chroniques par mail pour vous inspirer !

Pensez à valider votre inscription à partir du mail reçu (spams à vérifier !)

Votre inscription a bien été prise en compte