Entretien avec Nicolas Mathieu

© AFP – JOEL SAGET

« La littérature comme instrument de résistance et d’émancipation » : sujet de réflexion passionnant proposé à Nicolas Mathieu lors d’un entretien retranscrit ici.

« Lire-Ecrire-Guérir : la littérature comme ressource pour les lecteurs, les auteurs et les thérapeutes ». C’était le très joli sujet de réflexion choisi le 9 juin 2023 par l’Institut genevois d’études du couple et de la famille (IECF) à l’occasion des 75 ans d’un autre organisme dont il est l’émanation, dédié aux consultations familiales, l’Office protestant de consultations conjugales et familiales (OPCCF). Ce colloque s’inscrivait dans les programmes de formation destinés à des professionnels de la relation travaillant avec des couples et des familles.

Un public constitué donc en grande partie de thérapeutes. Parmi les invités, Nicolas Mathieu est intervenu sur le thème « La littérature comme instrument de résistance et d’émancipation ». J’ai eu le privilège de mener l’entretien avec un auteur dont j’admire la plume et les prises de position. Un très joli souvenir dont voici la retranscription.

Julie Vasa. De quelle manière la littérature a-t-elle fait irruption dans ta vie ?

Nicolas Mathieu. J’ai d’abord découvert le plaisir de m’amuser avec la syntaxe c’est-à-dire ordonnancer les mots d’une certaine manière qui tend vers la musique et qui procure de la jouissance. C’est peut-être de là qu’est née l’envie d’écrire. Il existe une autre version, plus sombre et égotique, liée aux facilités dans l’expression écrite : tout le monde vous flatte et vous creusez. Si j’avais su courir vite, j’aurais pu devenir athlète peut-être ! Il s’avère que j’avais des facilités avec les mots et j’ai creusé ce sillon-là.

JV. Quelles lectures t’ont marqué enfant et ont pu susciter l’envie d’écrire ?

NM. Là encore, je pense que la littérature est un endroit où on se trouve des modèles et, notamment, pour un petit garçon, des modèles de masculinité : j’étais très Sherlock Holmes ou Arsène Lupin quand j’étais petit, je voulais être une puissance d’élucidation !

JV. D’où peut-être le registre du polar pour commencer ?

NM. En l’occurrence, il faudrait qualifier précisément ce qu’on entend par polar.

Il y a différents types de romans policiers. Mon premier livre, « Aux animaux la guerre », est plutôt un roman noir et ce type d’ouvrage s’intéresse assez peu à l’enquête, à l’élucidation.Le roman noir s’attache à montrer l’envers du décor, plonger dans le revers des apparences et rendre un peu ce qui se trame dans les cœurs et dans le fond des sociétés.

JV. L’écriture est arrivée assez tôt dans ta vie, sous la forme d’une machine à écrire je crois… ?

NM. Oui, j’avais sept ou huit ans et je m’en suis fait offrir une. L’enfance, c’est aussi l’âge des panoplies. Le décorum littéraire me séduisait presque autant, voire davantage que l’écriture elle-même. Et puis la littérature prend divers visages au fur à mesure d’une vie et le premier est sans doute la littérature d’imagination ou d’évasion. Après cela, bien d’autres choses s’y retrouvent.

« Etre écrivain, ce serait ça : faire passer toute sa vie par la parole, par l’exercice de la langue et l’exercice écrit. »

JV. Comment es-tu passé de cette machine à écrire, accessoire d’une panoplie, à la volonté de devenir écrivain ? Te souviens-tu d’un moment clé où tu t’es décidé à faire de l’écriture ton métier ?

NM. Cette envie était là depuis le départ en réalité. Ce qui change, c’est ce qu’on y met. Etre écrivain pour commencer, c’était surtout jouer à l’écrivain. Ensuite, c’était peut-être se raconter des histoires et notamment celles qu’on ne nous raconte pas. Après, être écrivain peut naître de l’envie de séduire une fille et ne pas y arriver ! Les poèmes que l’on écrit à l’adolescence, les lettres que l’on adresse à quelqu’un, les amours à sens unique qui s’y incarnent… cela va de plus en plus loin. Et à un moment, se pose la question du style : comment faire en sorte qu’une langue passe à travers un corps, devienne singulière et, peut-être, génère une puissance susceptible d’affecter d’autres corps ? Et puis il y a cette affaire du temps : je vois la littérature aussi comme une manière de faire la guerre au temps. Elle peut fixer des affects, des percepts, des moments et les rendre partageables. Finalement, être écrivain, ce serait ça : faire passer toute sa vie par la parole, par l’exercice de la langue et l’exercice écrit.

JV. Tu as pu dire à l’occasion d’un précédent entretien : « Je ne pense pas que l’écriture puisse être une thérapie. J’ai une vision assez martiale de l’écriture. On en prend plein la gueule tout le temps. Et écrire, c’est une manière de rendre des coups ». Des propos rappelant Annie Ernaux qui parlait de venger sa race. Est-ce quelque chose que tu revendiques aussi ?

NM. Oui, tout à fait. Je suis assez mal à l’aise avec un certain type de discours issu du développement personnel, de la thérapie, du soin… qui subordonnerait la littérature à des besoins intimes de mieux être. Il ne me semble pas du tout qu’elle s’inscrive toujours dans la nécessité de nous faire du bien. Je pense qu’elle peut même nous vouloir du mal la littérature et cela fait partie de son job aussi. Je pense qu’elle peut être cruelle, violente, agressive, martiale et je suis toujours très rétif à cette réduction de ses pouvoirs au bien-être. J’ai fait beaucoup de rencontres dans les librairies et il y a toujours des gens pour me dire « quand même, vos livres, c’est pas très, très gai ! ». Je ne te dirai pas ce que cela m’inspire… La littérature peut faire le bien mais elle ne le doit jamais. Cela ne fait pas partie de ses devoirs. Thomas Bernhard ou encore Céline… ce ne sont pas des auteurs qui vous veulent du bien. Que la littérature le puisse, c’est une chose. Mais il faut faire un distinguo net entre son pouvoir et ses devoirs.

Certains lecteurs ont tendance à considérer la littérature comme une sorte d’annexe prestigieuse de l’industrie des loisirs. Elle serait là pour se divertir et se faire du bien. Je ne voudrais pas que la littérature soit réduite à une sorte d’instrument parmi d’autres du soin. Il y a quelque chose de barbare dans la littérature, d’archaïque et qui ne vise pas à nous soigner. La littérature amplifie tellement notre existence et nous donne accès à tant de profondeur et de multiplicité qu’elle améliore de toute façon notre vie. Mais pas nécessairement dans le sens du soin ou de la guérison.

JV. On dit souvent qu’écrire a un pouvoir apaisant. Comment distinguer un tel écrit de ce qui constitue la littérature selon toi ?

NM. Les définitions de la littérature sont nombreuses. Ce qui, pour moi, distingue l’acte d’écrire – la purge, c’est-à-dire le fait d’aller mieux en posant sur le papier les choses qui nous hantent – de la littérature, c’est l’exigence stylistique. Elle cherche, dans la langue, quelque chose d’autre que l’expression. Et à mon sens, c’est sa noblesse, sa grandeur et sa quête. La littérature vise à atteindre des puissances d’affecter. Elle rejoint en ce sens la musique : on met les mots dans un certain ordre, on choisit le vocabulaire, de telle sorte qu’elle touche quelqu’un d’autre, non seulement intellectuellement en allumant une mèche dans sa tête mais aussi physiquement. Je rêve d’une littérature qui parle au sternum comme la musique ou comme un boum dans une boîte de nuit. La littérature est sensible, elle cherche à toucher. Et cela n’est fondamentalement possible qu’avec un travail sur la langue. Conseillez à quelqu’un qui ne va pas bien d’écrire pour clarifier ses idées, pour faire ressortir quelque chose, pour rendre praticables des choses qui sont confuses, etc. est un exercice valable mais qui n’est pas littéraire, c’est autre chose.

JV. L’écriture peut prendre différentes formes, on l’a évoqué, et tu en uses particulièrement bien dans des genres littéraires différents, romans, tribunes, chroniques, posts nombreux sur Instagram notamment. Quelle voie te paraît la plus efficace pour faire bouger les lignes et éveiller les consciences ?

NM. Même si mon écriture a un caractère politique, je ne cherche pas systématiquement à éveiller les consciences et faire bouger les lignes. En tous cas, on a toujours un peu le nez dans le guidon dans la vie quotidienne et je crois que la littérature a une puissance de dévoilement du sens de l’existence, de la réalité, des affects qui nous traversent. Par exemple, et pour rebondir sur les propos de Martin Rueff, ce que dévoile Proust dans les sept volumes de « La Recherche du temps perdu », c’est la permanence d’un motif amoureux qui est l’amour jaloux pour quelqu’un qui ne le mérite pas. Seule la littérature peut dévoiler cela.

A l’adolescence, certains livres m’ont révélé des choses sur le fonctionnement social, sur mon fonctionnement intime, sur les rapports de force entre êtres humains, sur les émotions qui me traversaient, etc. Vous le savez et il nous est tous arrivé de l’expérimenter : on lit un livre et on se dit « c’est exactement ça ! » Quelqu’un a mis des mots à notre place sur des choses que l’on vit et ce faisant, nous a procuré beaucoup de plaisir, a amélioré notre existence.

C’est cela que je recherche : produire des effets de dévoilement qui ont, entre autres choses, des vertus politiques car ils font tomber des leurres, nous éveillent sur ce que c’est que le monde, nous rendent sensibles à des fonctionnements qui se cachent derrière le rideau de l’illusion aux formes variées : la grotte de Platon ou encore la falsification communicationnelle, la publicité, le discours politique… Tout ça, ce sont des voiles. La littérature essaye quand même de mettre des coups de rasoir là-dedans.

« Je ne voudrais pas que la littérature soit réduite à une sorte d’instrument parmi d’autres du soin. »

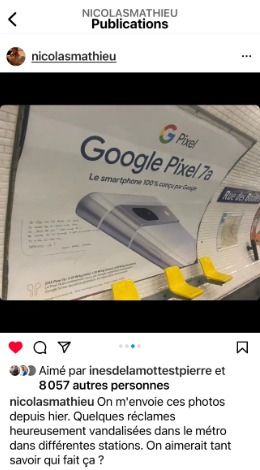

JV. En parlant de mots repris et qui nous parlent, tu as récemment écrit pour l’émission La Grande Librairie, un texte partiellement reproduit sur les murs du métro parisien. Pourrais-tu nous lire ce texte ?

NM. La Grande Librairie s’achève désormais par une adresse à la caméra et donc aux téléspectateurs. On nous demande d’écrire un texte, sans contrainte, sinon qu’il soit lu face caméra. La Grande Librairie est une émission littéraire, mais c’est aussi un lieu de prescription commerciale. Le but est de donner envie aux gens d’aller dans des librairies acheter votre livre. J’ai alors essayé d’un peu détourner cette chose là pour en faire éventuellement un petit acte esthétique et politique. Nous étions en pleine période de réforme des retraites.

« Ce soir, je dirai tu, parce que c’est peut-être la seule manière de m’adresser à chacun plutôt qu’à tous. Tu es devant ton écran, et je ne te connais pas. Pourtant je ne peux m’empêcher d’imaginer ton existence. Tu as des enfants, peut-être deux, ou tu n’en as pas. En tout cas, il est tard, et tu es fatigué. Aujourd’hui, tu es allé bosser, tu as fait ton compte de corvées, tu as eu ton lot de plaisirs et de contraintes. Ou tu as emmené les petits à leurs activités, tu as fait la navette de la danse au tennis, du piano à la céramique. Tu n’as peut-être rien fait du tout, que compter les secondes, et attendre ce qui ne vient plus. Peut-être que tu es seul chez toi, ou que tu voudrais l’être. Ou alors quelqu’un est tout près, quelqu’un que tu connais si bien que tu ne fais même plus l’effort de l’aimer comme il faudrait.

Dans ton salon, la lumière est faible pour ne pas contrarier la télévision. Tu penses à demain, le réveil trop tôt, tu penses à tes prochaines vacances, à la librairie où tu iras, aux repas qu’il faut préparer, à un collègue qui t’a tapé dans l’œil, à ton père qui n’est plus là, tu penses à ton lit et aux examens de la grande, aux devoirs des petits, à ton régime, à ton cœur, à ton compte en banque, tu penses que la vie n’est pas un roman. Ce soir, tu nous as écoutés raconter toujours ces mêmes histoires de sorts qui se rebiffent et de colères contre l’ordre des choses. Je n’ai pas de conclusion, pas de savoir spécial à te donner pour finir. Je suis comme toi. Je n’ai que cette pauvre vérité en magasin, que je me répète à moi aussi.

Ne cède pas ton temps en vain.

Ne vends pas ta force à vil prix.

Ne crois pas les « c’est comme ça », les « que veux-tu qu’on y fasse ? »

Ne donne pas ton sommeil à ceux qui le muent en or. Réserve-toi le plus possible pour la joie. Ecoute-moi. Tu n’as qu’une vie : défends-la ».

JV. Merci beaucoup Nicolas. Qu’as-tu ressenti quand des lecteurs se sont appropriés tes mots de résistance et les ont revendiqués au point de les afficher sur les murs du métro parisien?

NM. D’abord l’hébétude, j’étais un peu stupéfait et puis, quand même, un sentiment d’accomplissement. En fait, l’écriture n’est pas quelque chose qui finalement s’opère dans la maîtrise. Nous sommes traversés par l’époque, par des affects, par des histoires. Et puis on se rend compte que l’on écrit pour les autres. Sans même le réaliser, on met des mots sur les choses pour les gens qui vont les lire et qui s’en emparent pour en faire un usage politique. Découvrir que quelqu’un, sans doute le soir, inscrit sur les murs du métro mes mots et qui se finissent par « Tu n’as qu’une vie. Défends là ! »… j’en ai des frissons. Je pense que la littérature a allumé des mèches justement dans ma tête, qu’elle a provoqué les explosions, qu’elle m’a arcbouté contre des certitudes, contre des fatalités. Que cela puisse être employé par d’autres à ces fins me remplit de joie.

Les citations de Nicolas Mathieu à retrouver sur son compte Instagram.

JV. Tes livres mettent en scène différents personnages, différentes voix auxquelles tu prêtes la tienne. Pour qui parles-tu ?

NM. C’est une question à double sens : à qui je m’adresse et à la place de qui je parle… Pour commencer, j’essaye de m’adresser à tout le monde. Il y a dans mes bouquins une tentative de transparence. Je cherche à être le moins opaque possible pour que tout le monde puisse me lire, et j’ai coutume de dire « ma mère y compris » : elle n’a pas fait d’études littéraires. Je souhaite que tout le monde puisse rentrer dans mes livres. Cela a une vocation politique, ça n’exclut personne a priori.

JV. Et à la place de qui parles-tu alors ?

NM. Ce n’était pas délibéré mais je me suis rendu compte que finalement, je parlais pour le monde dont j’étais issu. Ce ne sont pas des choses qui se choisissent. Je ne me vis pas du tout comme un porte-parole. Mais les retours que j’ai des lecteurs et des lectrices me permettent de réaliser que je parle à la place d’un certain nombre de gens qui éprouvent du soulagement grâce à cela, qui se sentent entendus alors qu’ils sont frustrés de la surdité qu’on oppose à leur voix et que ça leur fait du bien.

Ce sont des mots un peu grandiloquents mais il n’y en a pas d’autre. Ça crie à l’intérieur de moi. Je pense à des tableaux de Bacon où l’on voit le pape traversé d’un cri vertical. J’éprouve un peu le même sentiment : il y a quelque chose de cette sorte qui me traverse et qui ne m’appartient pas, que je n’ai pas décidé, et que je laisse faire. C’est pour ça que je considère qu’un romancier, ou même un poète, à la limite, ce n’est pas vraiment un intellectuel, parce qu’il n’élucide pas nécessairement le fonctionnement qui se fait jour en lui. Il se laisse traverser par la langue, par des histoires. Je pense à la phrase fameuse d’Annie Ernaux « La langue me traverse comme une putain». Tout est dit ! On est pris par tous les bouts. Et il n’y a pas forcément à tout comprendre, il faut laisser faire.

JV. Il faut laisser faire mais trouver sans doute des sources d’inspiration. De quoi te nourris-tu pour écrire ?

NM. On se raconte pas mal d’histoires sur l’inspiration. Écrire, c’est tout de même beaucoup de discipline, de travail et de temps mis à la disponibilité de l’écriture. On a l’impression que l’inspiration serait un souffle divin qui vous tombe dessus et qu’il n’y a plus qu’à. Je préfère m’interroger sur ce qui me fouette. Qu’est-ce qui me donne envie de travailler plutôt que pas ? Qu’est-ce qui nourrit les idées plutôt que du vide ? Tout : mes relations amoureuses, les rapports familiaux, le temps qui passe, des fixettes, des choses qui d’un coup me mettent en rage ou me ravissent.

Dans « Connemara », une grande place est faite aux cabinets de consulting. Il est évident que tout le temps que j’ai passé dans des entreprises à voir des consultants faire des programmes idiots pour expliquer aux gens quel travail ils faisaient m’avait mis un peu en rogne et j’ai utilisé la littérature comme un outil de vengeance de la bêtise. C’est une vieille affaire du XIXᵉ siècle, mais ce n’est pas fini : la littérature, ça sert aussi à faire rendre gorge à son époque. « Connemara » commence par le mot colère. Les affects représentent pour moi le gaz qui fait tourner la machine.

Dans « Connemara », une grande place est faite aux cabinets de consulting. Il est évident que tout le temps que j’ai passé dans des entreprises à voir des consultants faire des programmes idiots pour expliquer aux gens quel travail ils faisaient m’avait mis un peu en rogne et j’ai utilisé la littérature comme un outil de vengeance de la bêtise. C’est une vieille affaire du XIXᵉ siècle, mais ce n’est pas fini : la littérature, ça sert aussi à faire rendre gorge à son époque. « Connemara » commence par le mot colère. Les affects représentent pour moi le gaz qui fait tourner la machine.

« La littérature, ça sert aussi à faire rendre gorge à son époque. »

JV. S’il n’est pas forcément nécessaire de souffrir pour écrire, te paraît-il en revanche, indispensable d’être particulièrement sensible pour parvenir justement à faire passer ses émotions ?

NL. Sensibles, nous le sommes tous. Le mot que j’emploie de plus en plus pour définir ce que serait un écrivain, c’est « métabolisme ». Un écrivain est un certain type de corps sensible qui va résoudre son rapport au monde dans le langage écrit. Ce métabolisme-là est si singulier qu’il tord la langue. C’est quelque chose qu’on vit tous, de tas de manières. On a tous par exemple des façons très personnelles d’élever nos enfants. L’éducation passe à travers le corps et se singularise. Vous regardez Roland Garros en ce moment ? Le sport est bien un endroit où les métabolismes s’expriment et des systèmes passent à travers des corps pour devenir des styles : tous jouent le même jeu, avec les mêmes outils, selon les mêmes règles, au même endroit, et cela produit des formes différentes. Un écrivain, c’est ça : un certain type de métabolisme qui est sensible, mais pas que, et qui qui va tordre la langue d’une certaine manière.

JV. Venons-en plus précisément à la lecture, après l’écriture qui, on t’a entendu, n’est pas nécessairement une thérapie. Certains disent « Tel livre m’a sauvé ». Penses-tu que des lectures puissent avoir des vertus thérapeutiques ?

NM. Oui, bien sûr. Il y a ce qu’on appelle les livres de chevet, les livres miroirs, ceux qui nous parlent de nous. Dans leurs blogs, les lectrices et les lecteurs disent souvent « ça me parle». Et ça parle de quoi ? D’eux bien sûr. C’est la raison pour laquelle ça leur fait du bien : certains livrent mettent des mots sur leurs symptômes. Des livres vous diagnostiquent, d’autres vous ouvrent une fenêtre quand vous vous sentez acculé. D’autres aussi vous font sentir que vous appartenez à une communauté. Vous n’êtes plus seul. Et d’ailleurs, les gens se refilent les livres comme des mots de passe. Ça crée des mondes d’alliance.

Cette manière d’envisager la littérature connaît quand même une limite. Se contenter des livres miroirs, c’est se passer de tout ce qu’il y a d’autre, c’est-à-dire le style et aussi d’autres vies que la sienne. La littérature sert à investiguer d’autres possibilités d’existence que celles qui sont les miennes. Il y a une petite histoire que j’aime beaucoup. Dans les années 70, au moment de la contre-culture, des étudiants avaient manifesté sur un campus à l’occasion d’une conférence du philosophe américain Allan Bloom et ils avaient brandi une pancarte provocatrice sur laquelle était écrit « Sex is better than Books ». Ce à quoi Allan Bloom leur avait répondu « Yes, but Sex is better IF you read Books » ! Naturellement, les livres démultiplient toutes vos possibilités d’existence. Il ne faut pas seulement chercher à être soigné par le petit livre qui vous fait du bien. Il faut chercher aussi celui qui va approfondir ce que vous pouvez être, qui va vous donner d’autres possibilités d’existence, qui va vous brutaliser parfois.

JV. Quels sont les livres qui t’ont marqué ?

NM. Ils sont très nombreux ! A 14-15 ans, « La Nausée » de Sartre m’a procuré un fort sentiment de communauté, je me suis senti moins seul. Même chose avec « Voyage au bout de la nuit », quand j’en avais 17. J’avais alors une haine des illusions parce que j’étais trop sensible pour souffrir de désillusions. Et « Voyage au bout de la nuit » est un livre qui se présente – ce n’est pas si vrai – comme un livre qui va au-delà des illusions, qui regarde le réel en face, comme on pourrait regarder le soleil en face. Ça brûle le regard mais, au moins, on a eu ce courage-là. Et puis, selon les moments de l’existence, plein d’autres ont compté. Je pense à ceux d’Annie Ernaux qui, parfois, ont mis des mots pour moi sur des choses que j’éprouvais confusément : ce sentiment de honte sociale, d’inconfort du fait d’être entre deux univers…

Au-delà, ce n’est pas forcément le contenu du livre qui vous sauve mais davantage le seul fait de lire. L’an passé, j’ai eu des petits problèmes… de santé mentale. Je me suis retrouvé dans une institution. J’allais très mal et je me suis astreint à lire le plus possible, comme une brute, soit 7 à 8 heures par jour, et que des bons livres !

JV. Comment sait-on que qu’il s’agit d’un bon livre ?

NM. Il y a des indicateurs quand même ! On sait ! Alors j’ai lu, mais comme une bête de somme, sans avoir parfois la disponibilité d’esprit pour le faire car j’étais dans des ruminations et des formes d’angoisse qui me dépassaient. Mais quelque part, je nourrissais une foi en la littérature et me disais que si je me gorgeais, si je m’inoculais de force suffisamment de bonne littérature, il y aurait un reset. Qu’à force, cela créerait des réseaux synaptiques nouveaux qui me feraient sortir de l’ornière.

A vrai dire, je n’ai pas eu cette idée tout seul. Je m’étais inspiré d’un autre grand dépressif qui s’appelle Michel Houellebecq. J’avais lu qu’à un moment où il était au bord du gouffre, il avait grosso modo lu toute la littérature du XIXᵉ siècle et ça m’étais resté. C’est ce que j’ai fait. J’ai lu pendant trois mois, toute la journée, le soir, etc. Et comme je fumais beaucoup à ce moment-là et qu’on ne pouvait pas fumer dans les locaux, je m’étais trouvé un petit abris dehors sous une lampe. Je fumais, je lisais dans un inconfort total et dans une certaine mesure, je pense que ça a produit des effets. En tout cas, j’y ai cru et ça a marché.

JV. C’est ce qui compte.

NM. Ceci dit, il y avait l’Effexor aussi !

JV. En parlant de médicament, Socrate a pu qualifier l’écriture de pharmakon, ce qui signifie remède ou poison. Si l’on parle des vertus thérapeutiques, en tout cas aidantes de la littérature, peut-on, à l’inverse, considérer qu’elle puisse être nocive et faire du mal ?

NM. Ah oui ! Elle peut faire du mal. Je pense au bovarysme, c’est-à-dire la littérature comme diversion par rapport à la vie. Si elle approfondit notre rapport à la vie, c’est bien, mais si elle devient un leurre, un miroir aux alouettes et qu’elle nous détourne de la vie, ça l’est moins. Il peut y avoir des intoxications littéraires aussi : vous vous mettez à croire à des billevesées, à certains types de clichés… Par exemple, j’ai longtemps cru que la littérature était supérieure à la vie. Or, c’est la vie qui compte. Donc oui, la littérature peut nous nuire en formant des bulles solipsistes qui sont quand même des bonnes manières de passer à côté de son existence.

JV. Pour terminer, je souhaiterais aborder ce que l’on pourrait appeler l’éducation littéraire. J’ai le souvenir d’un post Instagram où tu te désolais semble t-il, de l’intérêt que ton fils portait à la saga Harry Potter. Peut-on dire selon toi que cette saga serait nocive ?

NM. Alors pas du tout. Le problème, c’est que, comme tous les enfants, il est obsessionnel. Et je me suis dit, une fois la saga commencée, que j’en avais pour trois ans à ne l’entendre parler que de Harry Potter, Hermione et compagnie. Et quand on vous a demandé vingt fois dans la journée quel est votre personnage préféré de Harry Potter, une certaine lassitude commence à poindre ! Mais au-delà de ça, non. C’est vraiment un lieu commun mais s’il y a une bataille qu’on mène quand on éduque des enfants, c’est bien celle du livre contre l’écran. Et le fait qu’ils lisent, c’est déjà énorme. Je ne vais pas l’embêter en plus sur le choix des ouvrages.

JV. Quelles sont les astuces que tu utilises pour encourager ton fils à lire ?

NM. Je suis séparé de sa maman et c’est elle qui est très « ayatollesque» sur l’emploi des écrans, je me repose beaucoup sur elle de ce côté-là. Il n’y a pas de téléviseur chez eux et il a le droit de regarder un film tous les mois. En plus, c’est toujours un film type Ghibli ou équivalent ! S’il n’y a pas d’écran, il est bien forcé de lire des livres. Contre l’écran, les livres perdent à tous les coups.

JV. C’est pareil pour nous aussi d’ailleurs.

NM. Absolument. Je suis totalement addict !

JV. Ne penses-tu pas qu’entouré de livres, un enfant pourrait aussi exprimer un rejet ?

NM. Non, je ne crois pas. Il me semble que le rejet des livres peut provenir d’une injonction à lire qui serait pénible si tu es tout le temps à le tanner en l’enjoignant de lire. Il y a sans doute aussi un moment œdipien où il tue la lecture parce qu’il faut tuer la famille ! Mais si le compagnonnage avec les livres est présent depuis la petite enfance et qu’on y ajoute le principe de plaisir – c’est quand même ce qui nous meut – qu’il a joui des histoires lues, de celles qu’on lui a lues et des livres avec lesquels il avait commerce quand il était enfant, le plaisir de lire revient toujours.

JV. Ecris-tu différemment quand tu t’adresses à des enfants plutôt qu’à des adultes ?

NM. Oui, mais pas sur des critères de densité. C’est le champ lexical qui varie principalement. On ne s’autorise pas les mêmes sorties de route, pas les mêmes audaces. On ne choisit pas les mêmes mots parce qu’il faut être vraiment accessible voire davantage. Mais sinon, du point de vue de la gravité ou de la cruauté des sujets abordés, c’est pareil. Par exemple, le podcast Oli de France inter m’avait commandé une histoire. Il s’agit d’histoires à écouter le soir dans son lit. Et la première phrase que j’ai écrite pour cette histoire, c’est « Tous les parents détestent tous les enfants » !

On lisait beaucoup Roald Dahl à l’époque avec mon fils et j’étais fasciné par le degré de cruauté de ses histoires. Je me suis dit respectons ce lecteur, malmenons-le. Aucun lecteur ne doit être ménagé. Pas même un enfant.

Dans le film de Guy Debord « In girum imus nocte et consumimur igni », il y a cette phrase : « Rien d’important ne s’est jamais communiqué en ménageant un public ». Et c’est la même chose pour le public jeunesse. J’ai le sentiment que la littérature est encore une affaire plus grave pour un enfant. Il faut qu’il y ait une histoire. Ce n’est pas rien. Il est pris dedans. Il y a un degré d’adhésion qu’on perd un peu par la suite et ça le construit bien davantage que nous. Les enfants que nous avons été ont été construits comme ça. Donc non, il ne faut pas les ménager, il faut écrire avec la même profondeur.

« La littérature peut nous nuire en formant des bulles solipsistes qui sont quand même des bonnes manières de passer à côté de son existence. »

JV. Et pour finir ainsi, si la littérature, on l’a compris, n’est pas uniquement thérapeutique et qu’elle va bien au-delà, comment pourrait-on définir son utilité ?

NM. J’ai un problème avec le concept d’utilité. Je pense à Baudelaire qui a pu dire « Etre utile m’a toujours paru quelque chose de bien hideux». Les écrivains ont œuvré à travers les siècles pour autonomiser le champ littéraire et justement ne pas en faire quelque chose d’utile. Il y a pourtant eu à toute époque, des tentatives d’instrumentalisation de la littérature. La littérature doit-elle être utile ? Non. Elle le peut mais ce n’est pas du tout forcé. Chacun choisit l’usage qu’il souhaite en faire.

JV. Merci beaucoup Nicolas.

NM. Merci à toi ◾️