Entretien avec Frédéric Beigbeder

© Karine Bauzin

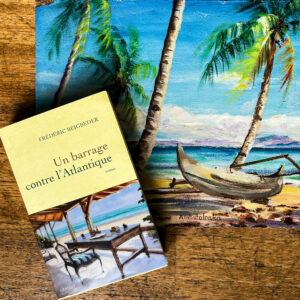

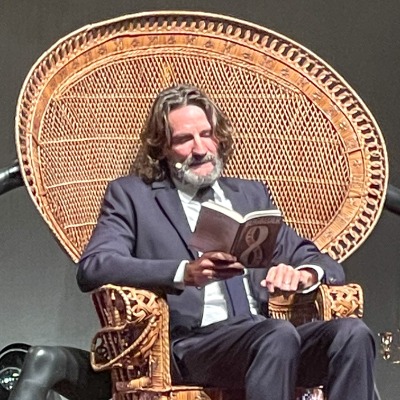

« Un barrage contre l’Atlantique » et une autre plongée dans son passé pour Frédéric Beigbeder, à la recherche de la phrase parfaite. Rencontre chez Payot Rive Gauche à Genève le 10 février 2022.

Pour retrouver mon billet sur le livre de Frédéric Beigbeder « Un barrage contre l’Atlantique » (Grasset), c’est ici !

J’ai toujours été impressionnée par le personnage, ses extravagances, son exubérance, ses critiques parfois piquantes au Masque et la Plume… au point d’avoir longtemps pensé que ses livres n’étaient pas faits pour moi ! Quelques indices ont tout de même piqué ma curiosité : d’abord, la passion nourrie pour lui par certains de mes amis, grands lecteurs, puis le fait qu’il ait épousé une genevoise (forcément une preuve de bon goût ????) et, enfin, plus sérieusement, son spectacle « DJ set littéraire » que j’ai eu la chance de voir au Bataclan avec Agathe et Karine : irrésistible (voir à la fin de cet entretien) ! C’est ce soir-là qu’il a annoncé au public présent la parution en janvier 2022 de la suite de son livre « Un roman français », l’occasion rêvée de découvrir enfin la plume de Beigbeder !

Avant d’entamer « Un barrage contre l’Atlantique », j’ai donc commencé par son premier tome et… j’ai adoré ! Avec ce nouveau tome, l’auteur plonge à nouveau dans le passé. « L’axe basco-helvétique me rassure ; je ne dispose d’aucun autre ancrage » affirme-t-il, lui qui, après onze ans de mariage avec une genevoise, souligne qu’il pourrait devenir Suisse ! L’occasion rêvée d’échanger avec lui ! Avec ce tome 2 d’« Un roman français » distingué en 2009 par le Prix Renaudot, « Un barrage contre l’Atlantique », largement autobiographique, lui donne l’occasion d’esquisser, grâce à ses souvenirs, un portrait nuancé d’une époque, révélant une fragilité certaine et inattendue.

© Karine Bauzin

Julie Vasa. Vous publiez un nouveau roman aujourd’hui mais qui s’apparente davantage à une autobiographie. Est-ce le cas ?

Frédéric Beigbeder. J’avoue ignorer pourquoi « roman » est inscrit sur la couverture. En réalité, ce récit est complètement personnel. Grasset doit apprécier mettre « roman », pensant que l’autobiographie fait peur. Le livre marche très bien donc je crois que ça ne fait pas si peur que ça !

J.V. Entre ce nouveau livre et son premier tome, vous êtes passé d’une cellule de commissariat à une cabane face à la mer. Cela change-t-il les perspectives ?

F.B. C’est un progrès, mais avec un enfermement encore : plus de distractions possibles, un moment unique dans l’histoire de l’humanité où le monde était à l’arrêt. On ne savait pas très bien combien de temps cela allait durer. Cette situation de claustrophobie et d’angoisse m’a conduit à me souvenir une fois de plus, à retrouver la mémoire comme dans « Un roman français » lorsque j’étais dans un placard. Certaines personnes ont une bonne mémoire. Ce n’est pas mon cas : il faut m’enfermer ou tout interdire pour que je la retrouve. S’il n’y a plus de société, je n’ai plus rien d’autre à faire que me souvenir. Du coup, j’ai retrouvé d’autres souvenirs de mon enfance, de mon adolescence et des choses qui lorsque j’avais 40 ans et que j’écrivais « Un roman français », ne m’apparaissaient pas importantes et qui à l’âge avancé que j’ai maintenant, me semblent au contraire cruciales.

J.V. Vous n’aviez donc pas envisagé ce tome 2 lorsque vous avez écrit « Un roman français » ?

F.B. Pas du tout. Vous savez, Jean d’Ormesson a écrit trente livres où il raconte sa vie, Patrick Modiano quarante et moi, il n’y en a que deux. J’ai donc encore de la marge ! Je pense que l’on peut reraconter éternellement les mêmes événements. L’important, c’est la manière dont on le fait, quelles émotions on trouve en soi : est-ce drôle, ennuyeux, mélancolique ? Je n’aime pas particulièrement la nostalgie et je ne pense pas que ce livre le soit. La nostalgie est une sorte d’utopie du passé alors qu’il y a aussi beaucoup de mauvais souvenirs dans ce livre, pas uniquement le paradis perdu de l’enfance, mais aussi son cauchemar. Il est question d’un enfant mal à l’aise, qui ne se sent pas à sa place, au milieu d’adultes qui se comportent eux comme des enfants. J’espère échapper à ce danger qui est d’embellir toujours le passé comme si le temps suffisait à rendre les choses merveilleuses. Soyons honnête : l’enfance n’est pas toujours formidable. Nombreux sont les moments de timidité, de solitude. J’évoque un certain nombre de râteaux avec les filles et y précise d’ailleurs le nom des filles pour qu’elles payent !

« J’espère échapper à ce danger qui est d’embellir toujours le passé comme si le temps suffisait à rendre les choses merveilleuses. »

J.V. C’est un livre très honnête !

F.B. Oui, une sorte de #metoo inversé : je balance les filles qui n’ont pas voulu de moi !

J.V. Le tableau de Thierry de Gorostarzu que l’on voit en couverture de votre livre a-t-il pu lui aussi contribuer à l’écriture de ce livre ?

F.B. Effectivement. Je suis passé devant ce tableau à Saint-Jean-de-Luz exposé dans la vitrine d’une très belle galerie au bord de la mer : le rêve ! On aimerait tous écrire dans un tel endroit ! Le tableau n’était pas très cher. Je l’ai donc acheté et ai alors réalisé que je connaissais ce lieu ! Le fauteuil Louis XVI face à la mer, ça ne pouvait pas être aux Bahamas. Résultat, j’ai téléphoné à un Monsieur que je n’avais pas vu depuis 20 ans et qui s’appelle Benoît Bartherotte. Il a confirmé que Gorostarzu avait peint sa cabane, celle où j’avais dormi à l’époque où j’y étais venu avec Laura. Lorsque je suis passé devant ce tableau, il m’a donc en quelque sorte appelé. J’avais dans mon subconscient envie de retourner dans cet endroit. C’est ce que j’ai fait. J’y suis retourné et y ai écrit ce livre.

J.V. Qui est Benoît Bartherotte, fil rouge de votre roman ?

F.B. C’est un styliste qui travaillait dans la mode à Paris, chez Jacques Estérel, le couturier qui avait réalisé la robe Vichy de Brigitte Bardot. Il travaillait dans un hôtel particulier devant le Bristol, se déplaçait alors en Rolls avec chauffeur… Il a tout vendu en 1985 pour vivre dans une cabane en bois, très mal isolée. Il habite là depuis quarante ans, à l’extrême pointe de cette péninsule qu’est le Cap Ferret. C’est une langue de sable entourée par les eaux de l’Océan Atlantique et du Bassin d’Arcachon, sublime ! Mais ça devrait être sous la mer. L’Etat français avait demandé l’évacuation de ce lieu puisqu’il devait disparaître. Mais Benoit Bartherotte a décidé, avec son argent, de construire une digue. Depuis quarante ans, des camions déversent tous les jours des rochers dans la mer pour espérer défendre ce territoire qui devait vraiment être provisoire. Il a acheté ce terrain pour 40 000 francs à l’époque, ce n’est rien du tout. C’était un endroit où il y avait des carcasses de voitures, des pneus, une décharge publique… Aujourd’hui, c’est l’un des plus beaux endroits de France. C’est comme ce tableau : vous avez l’impression d’être au bout du monde.

J.V. En quoi le considérez-vous comme symbole ?

Benoît Bartherotte et sa digue

F.B. Vous savez, j’envisage sérieusement l’échec de l’écologie. Depuis 1972, j’entends parler d’écologie, le rapport du Club de Rome. Et déjà à l’époque, on y lisait cette phrase : « une croissance infinie est impossible sur une planète dont les ressources sont limitées », phrase que j’ai répétée et reprise dans « 99 francs » il y a 22 ans maintenant et qui avait déjà 30 ans à l’époque… C’est fou ! Le film « Don’t look up » raconte exactement ce qui se passe depuis cinquante ans. On nous explique qu’il faut changer de vie et on ne le fait pas. Il faut envisager l’éventualité qu’on ne le fasse pas.

Dès lors, la mer va monter d’un mètre, un mètre et demi d’ici 15 /20 ans et vous avez en France un fou – qui, comme tous les fous, dit qu’il n’est pas fou – qui se bat contre l’océan.Des digues sont présentes un peu partout : en Hollande, en Belgique, à New-York, Monaco, Singapour… En France, tout le monde s’en fout à part Benoit Bartherotte. Il faut dire qu’il y a 5 800 kilomètres de côtes, c’est un sujet qui représente des investissements gigantesques. J’ignore si Bartherotte a raison ou tort, ce n’est même pas le problème.

J.V. Il apparaît davantage comme une métaphore semble-t-il ?

F.B. Oui, exactement. Quand Marguerite Duras a publié « Un barrage contre le Pacifique », probablement son meilleur livre en 1950, elle raconte l’histoire de sa mère, Marie Donnadieu. Celle-ci avait une concession française en Indochine dans un endroit qui s’appelle aujourd’hui le Cambodge mais qui était la France à l’époque. On lui a donné un terrain au bord du Pacifique et elle essayait d’y créer une rizière. Mais l’Océan franchissait tous les jours la limite et cultiver du riz dans l’eau salée s’avérait impossible. Chaque année, pourtant, elle essayait de créer un barrage contre le Pacifique. C’est une image tellement poétique qui permettait sans doute à Marguerite Duras de dénoncer la colonisation, la folie de vouloir s’implanter dans un endroit où l’on ne peut créer de racines. Je pense que c’était son projet.

C’est pour moi un peu la même chose. Il ne s’agit pas de dénoncer la colonisation mais la folie capitaliste, une fois de plus, un peu comme dans « 99 francs » : comment notre aveuglement, notre goût pour le confort immédiat, nos besoins artificiels nous conduisent dans une impossibilité symbolisée par cette langue de sable qui ne devrait même pas exister. On a quand même envie de se défendre. Notre espèce humaine va sans doute devoir se protéger. Après avoir foutu en l’air la nature, celle-ci a compris que nous étions son principal ennemi. Elle va commencer à vouloir nous éliminer…

J.V. Vous commencez d’ailleurs votre livre en affirmant que vous êtes complotiste…

F.B. Effectivement. Je ne vois pas un complot des laboratoires pharmaceutiques mais de la planète Terre contre un parasite nuisible qui est l’homme.

J.V. On le voit, votre livre est traversé par cette préoccupation écologique mais pas seulement. Il semble que vous vous soyez aussi donné pour mission de sauver la littérature du XXIe siècle !

F.B. En toute modestie !

J.V. Vous écrivez : « Il est crucial de réinventer notre façon d’écrire si nous ne voulons pas que la littérature disparaisse au XXIe siècle ». De quelle manière la littérature vous paraît-elle menacée et par quoi ?

F.B. J’ai toujours été un peu paranoïaque avec la littérature. J’avais d’ailleurs écrit il y a une vingtaine d’années un livre, « Dernier inventaire avant liquidation », où je disais déjà que le livre numérique allait détruire le livre papier. Cela n’est pas arrivé et je m’en réjouis ! J’ai toujours eu un peu peur de la disparition du Livre. Je suis très heureux qu’il existe encore des librairies et des gens qui vont dedans, c’est quand même cela le plus important. Cela dit, le roman a toujours évolué et je ne vois pas pourquoi au XXIe siècle on devrait écrire des livres exactement comme au XIXe siècle. De ce point de vue-là, nous les romanciers sommes nettement moins tentés par des expériences formelles qu’au XXe siècle où on avait eu les dadaïstes, les surréalistes…

Tous les domaines d’expression artistique ont connu une révolution durant le XXe siècle jusqu’au nouveau roman. On a tenté de changer les choses. Nous sommes au XXIe siècle depuis 22 ans et je ne vois pas vraiment de changement. J’ai l’impression que nous avons tous un peu renoncé, nous écrivons tous un peu les mêmes petits livres. Pour moi, c’est de temps en temps une satire, une autobiographie… mais je me dis qu’on doit peut-être réfléchir et avoir envie de proposer des choses différentes…

J.V. Pour quelle raison êtes-vous absent des réseaux sociaux ?

F.B. C’est pour moi un mélange d’incompétence et de fragilité. Si j’y étais présent, je dirais beaucoup trop de bêtises et ma vie serait détruite par des « bad buz », des « shit storms » permanents. Les rares moments où je prends la parole dans les média sont souvent polémiques. Par exemple, pendant le confinement en mai 2020, je suis allé dans une ou deux émissions télés où j’ai dit que j’avais envie de liberté. Je me suis pris immédiatement des tombereaux d’injures. Je suis quelqu’un d’assez polémique et sur les réseaux, ce serait tout simplement invivable, certains sont d’une telle bêtise et d’une telle violence, parfois mélangées…

© Karine Bauzin

J.V. Au-delà des polémiques que vous pourriez provoquer sur les réseaux, quel regard portez-vous sur eux ?

F.B. J’ai appris le journalisme à Sciences Po. J’ai d’abord été pigiste, puis chroniqueur dans des journaux où les informations sont vérifiées. Donner un media à tout le monde ne me semble pas souhaitable. Je ne suis pas un démocrate au sens démagogique des réseaux sociaux. Je ne pense pas que tout le monde puisse être animateur de télévision, journaliste, s’improviser chroniqueur de l’actualité… Il y a des règles du jeu : on ne peut publier des fausses informations toute la journée. Je suis contre les polémiques sans arguments. Il faut tout de même respecter autrui !

Si je suis assez anti-réseaux sociaux, c’est aussi parce que je me souviens du monde d’avant, sans téléphone surveillant les citoyens, un monde où l’on pouvait faire le fou, s’amuser, sans être immédiatement en photo partout ! On était infiniment plus libres ! Je pense qu’Orwell s’est trompé de date. Il a indiqué « 1984 » alors que nous étions en 1948 : il a inversé les deux chiffres. 1984 fut l’une des années les plus libres que j’ai jamais connues, celle de la création de Canal +, des radios libres en France par Mitterrand, je découvrais une liberté totale ! La vraie date qu’Orwell aurait dû prendre, c’est 2004, l’année de la création de Facebook je crois. A partir de ce moment-là, tout a changé : dès lors que les gens sont armés d’appareils photos, de caméras et peuvent publier immédiatement ce qu’ils voient, tout le monde surveille tout le monde. On est vraiment entré dans ce qu’il décrit dans son livre. Tout ça pour quoi ?

Si j’étais sur les réseaux sociaux, je ne serais pas cohérent. J’ai écrit « 99 francs » dans lequel je dis que nous sommes nous tous des consommateurs, des cibles. On nous espionne, on a créé des techniques de marketing, de publicité, pour créer des désirs, des besoins. Toute cette machine détruit notre cadre de vie. Or, les réseaux sociaux constituent le rêve des annonceurs. Sous prétexte d’offrir aux gens un média gratuit, en fait, vous espionnez leurs goûts, leur façon de vivre, leur consommation. Vous pouvez avoir toutes ces informations grâce aux réseaux. C’est de la publicité, rien d’autre.

J.V. Vous publiez un livre particulièrement d’actualité puisque vous avez pratiqué la distanciation littéraire ! Distanciation pour écrire : vous êtes parti du Pays Basque pour aller au Cap Ferret, mais aussi distanciation entre les phrases. Vous avez adopté un format, une structure, très originaux pour ce livre. Pourriez-vous nous éclairer sur cette démarche ?

F.B. Il y a deux lignes d’écart entre chaque phrase dans la première partie, puis une ligne d’écart dans la deuxième, une demi-ligne d’écart pour la troisième et à la fin, elles sont complètement réunies et rassemblées, comme dans un roman tout à fait reconstruit. C’était ça l’idée. Le roman au début est très disparate, disloqué, chaotique, avec des phrases qui ne semblent pas reliées entre elles, du moins tout au début : des paysages, des considérations sur la fin du monde puis tout à coup Bartherotte avec ses rochers dans la mer et puis le tableau de Thierry de Gorostarzu qui me conduit là avec Laura Smet qui m’a fait découvrir ce lieu. Et puis progressivement, comme dans le cerveau humain, ce qui semble bordélique en réalité ne l’est pas. Notre cerveau est organisé. Nous ne le savons pas. Mais il l’est. Si l’on note tout ce qui se passe dans la tête d’un cerveau dérangé, on finit par voir qu’il y a quand même des thèmes, des obsessions, une recherche de quelque chose. Le but n’est pas de faire un recueil d’aphorismes. C’est vraiment un roman, un récit personnel où j’essaie simplement de ne pas intimider des lecteurs jeunes.

On dit souvent que les jeunes ne lisent plus des ouvrages comme « Guerre et paix », qu’ils ont peur de Marcel Proust… C’est possible et c’est d’ailleurs effrayant des livres de 900 pages écrites en petits caractères sans retour à la ligne. Cela fait un peu peur. Et en même temps, les millenials lisent des SMS toute la journée et des textos, des tweets, des posts… Ce ne sont pas les phrases qui les intimident mais la manière de les présenter sur la page. Mon livre répond à cette préoccupation : se battre à armes égales avec Marc Zuckerberg. Voilà ! A nous deux Marc !

J.V. Vous écrivez « Je voudrais dénoncer dans ce livre toutes les personnes qui ont comploté à me rendre heureux » et au cœur de votre livre, de votre retour vers le passé, vous revisitez les liens qui vous unissent à vos proches. Et c’est sans doute là où vous êtes le plus touchant, en déclarant par exemple tout l’amour que vous éprouvez pour lui à votre père aussi maladroit, absent, qu’il ait pu être ; en reconnaissant toutes les qualités inversement de votre mère qui parfois vous étouffe… ; en affirmant l’admiration portée à votre frère. Comment votre entourage vit-il votre ouvrage ?

F.B. Au début pas terrible ! Il y a des tas de choses dans le livre qu’ils ne souhaitaient peut-être pas que je raconte. Je leur ai fait lire avant de le donner à mon éditeur. Je crois que cela change tout. A partir du moment où on fait confiance… Ils n’ont pas demandé de corrections. Je pense qu’il faut voir aussi le livre comme un objet qui évolue. Ce qui peut paraître un peu désagréable figure au début du livre mais si on le lit jusqu’au bout, il y a tout de même une lumière à la fin quelque chose de l’ordre d’une grande déclaration d’amour ou même de fantasme utopique de réunir ces gens séparés dans un même endroit.

J.V. Ce livre a-t-il modifié votre relation à votre père ?

F.B. C’est très compliqué… D’abord, il ne pense pas que l’histoire que je raconte est la même que celle qu’il a vécue et c’est normal. Si mon père écrivait un livre, il raconterait complètement autre chose. C’est comme lors d’un procès aux assises où chaque témoin raconte une histoire différente. Il ne m’en veut plus et m’a tout de même éclairé sur certaines choses que je ne savais pas. J’ai déjà expliqué cela dans « Un roman français » et ce livre-là. Lorsque votre père disparaît du jour au lendemain, vous croyez que c’est lui qui est parti. Or, il s’est fait quitter pour son meilleur pote. C’est donc une histoire très douloureuse que je n’ai découverte qu’à 40 ans. Évidemment, cela change tout. Mon frère et moi avons été très injustes avec lui. Nous pensions avoir un père volage, libertin et égoïste alors qu’il était simplement un homme quitté. Il était malheureux et se changeait les idées. Il s’est beaucoup consacré à son travail, voyageait autour du monde. C’est un homme d’affaires qui a eu du succès.

J’essaie de chercher au plus profond de mes émotions personnelles pour en faire quelque chose d’universel. Plus j’écris des choses très détaillées, plus je pense qu’elles toucheront les autres mais ça ne demeure que ma version, tout aussi fausse que les autres versions possibles de cette existence. On cherche la vérité. Si les livres réglaient les problèmes, ce serait merveilleux. Parfois, en écrivant, on clarifie ses propres doutes, on met des mots sur un malaise. C’est déjà pas mal même si cela ne règle pas tout.

J.V. La lecture, l’écriture son entrées assez tôt dans votre vie. De quelle manière ?

F.B. Après des années de psychanalyse, j’ai pu faire le rapprochement entre le divorce de mes parents et mes débuts dans l’écriture puisque j’ai commencé à tenir un journal intime à l’âge de 8 ans, quand mes parents se sont séparés. Ce n’est pas une coïncidence. Probablement voulais-je éterniser les moments provisoires passés avec mon père qui avait disparu du jour au lendemain. On ne sait pas trop comment on devient écrivain mais pour moi, c’était une sorte d’infirmité, de handicap. Pendant que mon frère en vacances faisait du ski nautique ou se baignait dans des piscines, moi je restais dans ma chambre à écrire que mon frère se baignait et faisait du ski nautique. J’avais besoin de le noter, ainsi que ce que faisait mon père, je notais tout ce que l’on mangeait, toutes les activités de la journée, pour pouvoir les avoir ensuite gravées sur le papier.

C’est très curieux car je ne pense pas que la littérature soit obligatoirement pour tout le monde une tentative d’éterniser des moments fugaces mais pour moi, c’est exactement la définition de ce que je fais depuis toujours. Je raconte mes expériences dans les différents métiers que j’ai faits, les histoires d’amour, les mariages, les divorces… je raconte mes nuits dans les boîtes de nuit avant de les oublier, ou pour ne pas les oublier. Donc en fait, dès l’âge de 8 ans, j’ai vu que ce serait quelque chose qui m’occuperait. Il fallait que je sois le greffier du provisoire.

« Je ne pense pas que la littérature soit obligatoirement pour tout le monde une tentative d’éterniser des moments fugaces mais pour moi, c’est exactement la définition de ce que je fais depuis toujours. »

J.V. Vous avez pu dire, lors d’un précédent entretien, qu’« Il faudrait arriver à dissocier la beauté en littérature de l’envie de faire du bien. Ce n’est pas la mission de l’art. L’Art n’est pas un Xanas ». Si ce n’est pas pour faire du bien, pourriez-vous me dire pour quelles raisons et pour qui écrivez-vous ?

F.B. L’idée qu’un roman doive nécessairement soigner l’auteur ou soigner le lecteur ou aider des gens malheureux à devenir heureux correspondrait au rôle d’un guide de développement personnel ou de ce que l’on appelle la littérature feel good. Pour moi, le but n’est pas de raconter le monde tel qu’il devrait être mais tel qu’il est, avec le bien et le mal qui s’affrontent en chacun de nous, avec des tragédies… J’ai écrit par exemple un livre sur le 11 septembre. J’ai passé deux ans à pleurer en écrivant des scènes d’épouvante. Je ne dis pas que le rôle du roman soit nécessairement de foutre le cafard à tout le monde mais de regarder la réalité, de plonger au cœur de l’enfer, même si c’est pénible et douloureux.

Là, dans ce livre, j’essaie d’atteindre une sincérité absolue, d’être honnête. Donc ça n’est pas là pour faire du bien, c’est pour faire du beau et du vrai, avec le passé, avec une famille, un pays, une époque, des paysages. Je ne cherche pas à être bienveillant ou moral ou donner des leçons de vertu. C’est pour moi le contraire. Il existe un débat sur ces questions et c’est très bien qu’on en discute. Houellebecq a donné une interview au Monde où le gros titre est « C’est avec les bons sentiments qu’on fait de la bonne littérature », de son point de vue, de là où il vient : son enfance extrêmement misérable, extrêmement malheureuse et solitaire. Le fait que lui parvienne à l’amour est extraordinaire et formidable mais je sais très bien que c’est une provocation de plus d’inverser la phrase d’André Gide selon laquelle on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. La vérité est probablement au milieu. On s’en fiche en fait.

Les livres ne doivent pas être remplis de bons sentiments ni de pessimisme, de nihilisme et de misérabilisme. Ils doivent chercher à être le plus vrais, le plus justes possibles, à mettre des mots sur une réalité qui n’est ni belle ni moche.

J.V. On décèle, à la lecture de votre livre, un certain pessimisme, une préoccupation écologique… vous écrivez d’ailleurs « Je fais une dépression nerveuse comme tous les héros de romans contemporains ». L’écriture de ce livre vous a-t-elle apaisé ?

F.B. Oui, bien sûr, provisoirement. Ce livre, c’est aussi la quête de la phrase idéale, la phrase parfaite donc j’essaie beaucoup de choses. Il y a des couleurs qui reviennent, des nuages, des ciels, des crépuscules, beaucoup de personnes aimées, tout ça pour arriver à la dernière phrase du livre, qui est celle que je voulais écrire. J’ai mis un an et demi.

J.V. Vous n’avez donc pas commencé par celle-là comme certains écrivains tels John Irving ?

F.B. Ah non, pas du tout. C’est venu un jour, en imaginant cette réunion de toutes les personnes qui ont compté dans ma vie et qui se retrouveraient dans un même endroit, lequel ne devrait même pas exister. C’est comme parler d’un pays imaginaire, comme Neverland de Peter Pan. Je me suis mis à écrire ces mots, mon père et ma mère sur cette plage, qui regardent cette dune et j’en suis arrivé à cette dernière phrase qui est sans doute celle que je voulais écrire depuis toujours.

J.V. En revisitant votre passé, vous dressez en réalité le portrait d’une époque. Vous dites que vous avez connu trois générations, les boomers (vos parents), la génération X (vous) et les millenials (vos enfants). L’une d’entre elles est-elle mieux parvenue à accéder au bonheur ?

F.B. Honnêtement non, je ne crois pas. Le bonheur, c’est un mot malheureux comme dit mon ami Bruno Richard. Dès qu’on en parle, il nous échappe. On ne sait pas le définir, il est tellement fugace. En tous cas, il y a eu une certaine quête du bonheur dans les années 60’, ça c’est vrai, une volonté de se libérer de tous les carcans, toutes les structures familiales, religieuses, étatiques. En tant que produit de ces années là – je suis né en 1965 – j’ai vu mes parents se libérer, faire voler en éclat tout ce qui les ennuyait et se comporter comme des enfants, s’amuser énormément, faire la fête, sortir, changer de vie, d’hommes, de femmes… Nos enfants aujourd’hui ne font pas bien la différence entre les boomers et leurs enfants. Or, ce n’est pas du tout du tout pareil. Les enfants des boomers sont des dommages collatéraux, souvent des enfants non désirés, nés avant que la pilule n’arrive. Ils devaient se débrouiller. Beaucoup d’enfants de la génération X sont allés en pension, étaient gardés par des nounous ou étaient gardés par des grands-parents ; c’est le cas de Houellebecq, même s’il est un peu plus âgé que moi…

Nous sommes les enfants d’une libération même si nous n’étions absolument pas libres. Je raconte des épisodes où j’étais dans une école de prêtres catholiques qui ont été violents avec moi, qui tapaient sur les enfants… On se retrouvait un peu en décalage, déphasés. On ne se sentait pas à notre place dans les soirées où nos parents étaient déchaînés et s’amusaient avec leurs amis. On ne comprenait pas bien ce que l’on voyait. C’est intéressant de l’écrire car il y a bien eu quelques livres sur ce sujet mais pas tant que ça. Je pense que les personnes de ma génération (même si ce sont toujours un peu des généralités de parler de génération) n’avaient rien vécu, ont cru qu’elles étaient de trop, pas désirées, pas aimées, encombrantes… Je crois que c’est ce mot qui me touche le plus : nous étions entre les pattes de personnes qui voulaient s’amuser mais nous étions encombrants. Quelques livres évoquent ce sujet. Je pense au premier roman d’Eva Ionesco, à Christophe Tison, Camille Kouchner même si c’est un peu plus tard… C’est intéressant d’évoquer aujourd’hui les années 70’, avec le recul. On n’a pas connu la guerre mais autre chose : la Fiesta. J’ai cru être un rebelle à l’époque où je sortais tous les soirs mais, en réalité, je ne faisais que reproduire le schéma familial.

© Karine Bauzin

J.V. L’un des incipits de votre ouvrage est une citation de JM Barrie, la première phrase de Peter Pan : « Tous les enfants, sauf un, grandissent ». Vous reconnaissez-vous en lui ?

F.B. Cette phrase est absolument magnifique. Tout y est dit. J’aime beaucoup les premières phrases de romans. J’ignore s’il existe des adultes dans notre société de consommation frénétique. Je n’ai peut-être jamais rencontré un adulte. J’ai rencontré pas mal d’écrivains de 80 ans et j’avais l’impression de voir des enfants. J’ai eu la chance de connaître Sagan, elle se comportait comme une adolescente attardée. Connaissez-vous des adultes, vous ? Je ne vois pas. Tout le monde veut se rajeunir. Moi-même, j’ai plus de 50 ans et essaie de mon comporter comme si j’en avais 20. Mes parents ont plus de 80 ans et croient qu’ils en ont 50. On se soustrait en permanence trois décennies ! Il n’y a pas d’adultes et c’est bien le problème. C’est ce qui fait qu’on est tellement effrayé par la mort. Cette peur vient très certainement de là. L’absence de Dieu, d’au-delà et d’espérance fait de nous des créatures extrêmement douillettes, vulnérables et angoissées. ◾️

© Karine Bauzin

avec Agathe Ruga

Recevez mes chroniques par mail pour vous inspirer !

Pensez à valider votre inscription à partir du mail reçu (spams à vérifier !)

Votre inscription a bien été prise en compte