Entretien avec Antoine de Caunes

© Karine Bauzin/Festival du LÀC

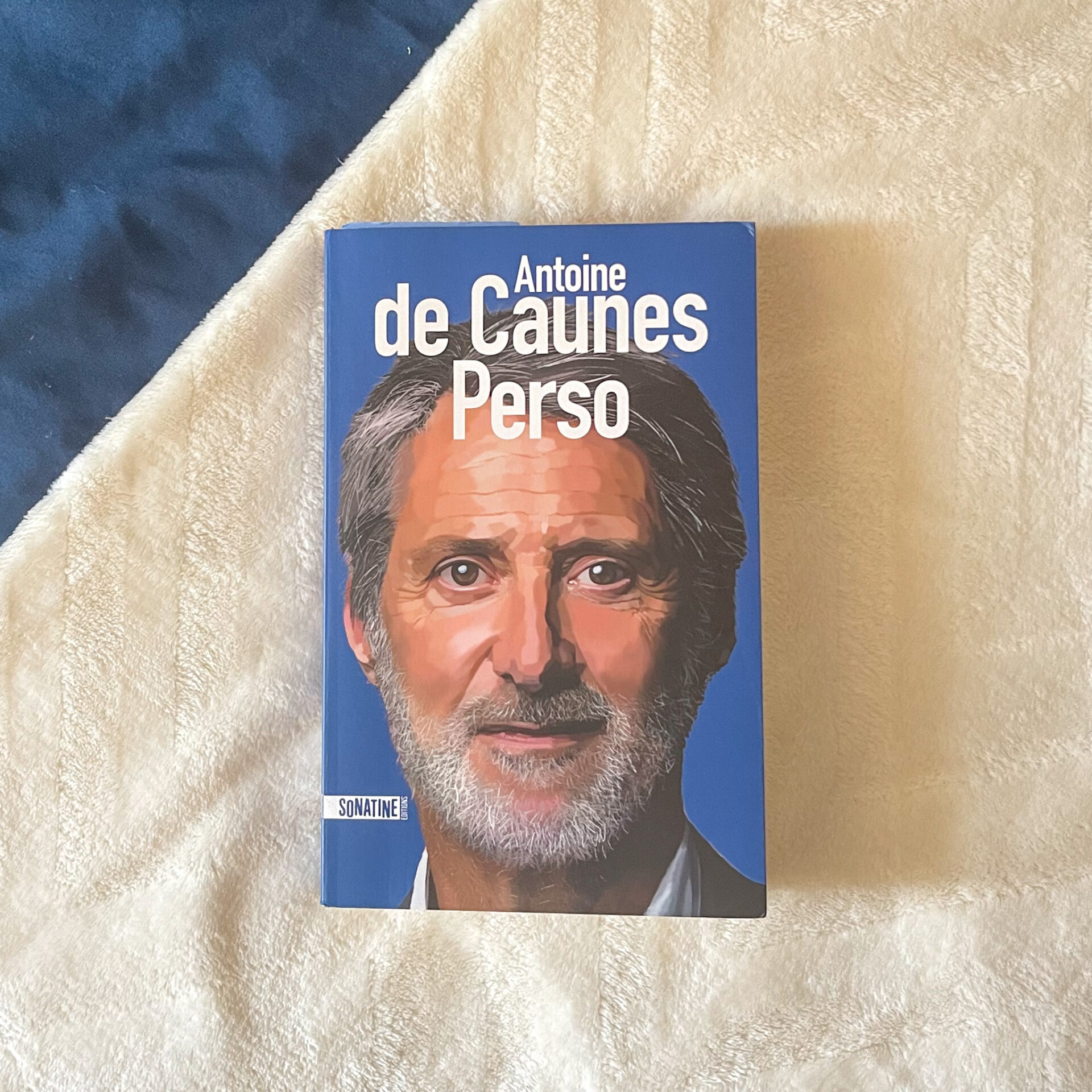

Invité du Festival du LÀC les 1er et 2 octobre 2022, Antoine de Caunes est revenu sur quelques souvenirs réunis dans son livre « Perso », l’occasion de se remémorer d’excellents moments et d’entrer dans leurs coulisses où la Suisse tient une place à part. J’ai eu le plaisir d’échanger avec lui. Ni mémoires ni autobiographie, le livre « Perso » se révèle à l’image de son auteur : élégant, original et touchant !

Julie Vasa. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Festival du LÀC à l’occasion de la sortie de votre livre « Perso ». Légère pression tout de même en débutant cet entretien puisque vous écrivez préférer être dans le rôle de celui qui pose des questions…

Antoine de Caunes. C’est pourquoi je vais vous poser beaucoup de questions ! Alors Julie, vous écrivez bien dans le Elle Suisse ?

JV. Tout à fait, mais ce n’est pas le sujet de cet entretien…

AC. Dîtes-moi, en quoi le Elle Suisse est-il différent du Elle français ?

Page culture du Elle Suisse – 27-10-22

© Karine Bauzin/Festival du LÀC

JV. Je vous assure Antoine, cela n’intéresse personne ici ! Je vous avoue être désormais rassurée maintenant que vous êtes avec nous en ce dimanche 2 octobre : vous confessez en effet dans votre livre avoir toujours sanctifié le jour du repos, refusant parfois de sortir de votre lit, sauf pour déguster le traditionnel poulet dominical. Je suis donc particulièrement heureuse d’être en face de vous, ça n’était pas gagné à vous suivre ! La lecture de « Perso » est assez étonnante à plus d’un titre. On pense bien vous connaître grâce à vos nombreuses émissions de télé, radio, depuis des années… Et puis on vous découvre sous un autre jour, une facette qu’on soupçonne moins et qui rend votre livre extrêmement touchant. Vous êtes très émouvant, souvent pudique aussi dans la façon d’aborder des choses. Et je voudrais commencer cette rencontre avec une citation, celle d’une question que vous avez posée à Bruce Springsteen, que vous appréciez beaucoup, comme on le sait : « Comment survit-on à un père qui a pesé d’un tel poids (…) et surtout, comment devient-on père soi-même sans transmettre, volontairement ou non, un tel héritage ? ». Y êtes-vous êtes parvenu ?

AC. Oh, vaste question ! Non, je pense qu’on n’y parvient jamais. On essaye, on fait du vélo, on fait de son mieux ! Mais dans le cas de Springsteen… Vous avez lu l’autobiographie de Bruce Springsteen (question au public) ? Comment ça, non ? Elle s’appelle « Born to Run » et est sortie il y a deux ans maintenant.  Il y raconte sa vie et sa démarche m’a énormément influencé dans l’écriture de « Perso » car il se livre vraiment avec une transparence totale. Et comme vous le disiez à l’instant à propos de ma modeste personne, on y découvre quelqu’un d’autre, même quand c’est quelqu’un qu’on croit bien connaître et que vous le connaissez bien. Oui, je connais bien Bruce Springsteen. Il évoque notamment les difficultés qu’il a eues avec un père qui venait de la working class américaine, qui était dur au mal, dur dans l’éducation, qui ne communiquait pas ses sentiments… J’ai trouvé quelques points communs avec le mien et nous avons discuté un jour de cela, de cette paternité. Comment fait-on pour vivre avec un héritage tel que celui-ci ? Et comment on le transforme en devenant père à son tour. Cela me semblait être une question fondamentale, je la pose mais n’y réponds pas.

Il y raconte sa vie et sa démarche m’a énormément influencé dans l’écriture de « Perso » car il se livre vraiment avec une transparence totale. Et comme vous le disiez à l’instant à propos de ma modeste personne, on y découvre quelqu’un d’autre, même quand c’est quelqu’un qu’on croit bien connaître et que vous le connaissez bien. Oui, je connais bien Bruce Springsteen. Il évoque notamment les difficultés qu’il a eues avec un père qui venait de la working class américaine, qui était dur au mal, dur dans l’éducation, qui ne communiquait pas ses sentiments… J’ai trouvé quelques points communs avec le mien et nous avons discuté un jour de cela, de cette paternité. Comment fait-on pour vivre avec un héritage tel que celui-ci ? Et comment on le transforme en devenant père à son tour. Cela me semblait être une question fondamentale, je la pose mais n’y réponds pas.

JV. Cette question a-t-elle été l’élément déclencheur de l’écriture de ce livre ?

AC. Non, pas vraiment. L’élément déclencheur est surtout mon envie d’écrire. J’écris beaucoup, j’adore l’écriture. Tout mon travail repose sur l’écriture depuis toujours, que ce soit pour la télévision, le cinéma, la radio, tout est toujours scripté. Et un jour, il m’est arrivé une aventure étrange – il m’en arrive pas mal ! – je me suis fait attaquer par des chiens.

JV. Pourriez-vous nous raconter ?

AC. C’était en Grèce. Nous étions chez des amis et je suis parti faire un matin un jogging. Il y avait des chiens dans la propriété qui m’ont vu partir avec beaucoup de bienveillance, m’accompagnant en remuant la queue même. Mais quand je suis revenu de ce jogging, ils se sont mis en arc de cercle très menaçants, commençant à gronder pour m’empêcher de passer. Et là, j’ai décidé d’avancer et j’ai fait exactement ce qu’il ne faut pas dans ces cas-là : faire preuve d’autorité en donnant des ordres, « Couché », « Dégage »…

JV. Et ils ont obéi ?

AC. Absolument pas ! Ils n’ont pas du tout apprécié et se sont mis à gronder. Puis il y en a un qui m’a mordu. Puis un deuxième… Ils étaient cinq et là, ma femme, qui est grecque donc, est sortie avec des grands cris en hurlant en grec, dans un langage que ces chiens comprenaient de toute évidence ! Ils sont alors partis, se sont éloignés de moi en quelques instants, ce qui m’a permis de me réfugier dans la maison et de survivre à cet épisode, sans quoi je ne serais pas là pour l’évoquer aujourd’hui. C’est une histoire assez étrange. J’ai eu envie de l’écrire, de la coucher sur le papier.

JV. Qu’avez-vous ressenti en la rédigeant ?

AC. C’est drôle. Je me suis beaucoup amusé et, en fait, en écrivant cette histoire, cela en a enclenché une autre. Et puis une autre, et puis une autre. Il y a eu un effet marabout, tout simplement. Et je me suis rendu compte, surtout l’éditeur, qu’à un moment, il fallait arrêter d’écrire ces histoires parce que ça faisait déjà 700 pages ! Mais je pourrais continuer à l’infini.

JV. On imagine bien ! Le format du livre s’est-il imposé facilement ?

AC. Je suis très heureux d’écrire des formats courts et serais tout à fait incapable d’écrire un roman, un texte linéaire. En revanche, les formats courts tels que je les ai souvent pratiqués, ça oui, ça m’amuse énormément. Et puis cela permet d’aborder des sujets très divers, d’être à la fois sérieux, grave, léger…

JV. L’écriture de « Perso» n’a donc pas été trop compliquée ?

AC. Tout de même, c’est toujours délicat l’écriture. Comme je prends cela très au sérieux, c’est un vrai travail. Faire des choix n’est pas simple, il ne suffit pas juste de jeter quelques idées comme ça sur moi.

« J’écris beaucoup, j’adore l’écriture. Tout mon travail repose sur l’écriture depuis toujours, que ce soit pour la télévision, le cinéma, la radio, tout est toujours scripté. »

JV. J’ai trouvé que votre écriture est à l’image de ce que vous faites oralement dans toutes vos émissions : des jeux de mots savoureux, un sens de l’humour « si l’humour a un sens » comme vous le soulignez … On rit beaucoup en vous lisant.

AC. C’est bien, ça. C’est très exigeant comme exercice. Donc je m’y suis collé pendant trois ans, tous les matins très tôt, avant de partir travailler. Ça a vraiment été une période géniale. J’adorerais faire ça.

JV. Pouvons-nous nous attendre à une suite alors ?

AC. Sans doute. On va voir la forme elle prendra et qui sera différente très certainement.

JV. On comprend que les livres ont toujours beaucoup compté pour vous, dès votre plus jeune âge. Pourriez-vous nous racontez l’idée géniale de votre maman ?

AC. Oui. Elle m’a fait un compte ouvert dans une librairie de quartier, tenue par un couple de libraires absolument exquis et qui avaient une connaissance universelle de la littérature.

JV. Madame et Monsieur Pain je crois…

AC. Tout à fait. J’avais donc un compte ouvert pour des livres de poche chez eux. Ils m’aidaient à choisir des livres. Et quand je leur disais que tel livre m’avait plu, ils me renvoyaient sur tel autre livre qui lui-même renvoyait ailleurs. Il y a eu une sorte d’effet flipper.

JV. Un autre point notable dans votre « Perso » : la Suisse. Nous sommes donc très privilégiés de vous entendre parler de ce livre ici en raison des liens privilégiés que vous y entretenez. Peut-être en commençant par un certain chanteur. Pourriez-vous nous dire comment vous avez rencontré avec Stephan Eicher ?

AC. La rencontre avec Stephan ? Elle remonte à un certain temps déjà. Je faisais une émission à l’époque qui s’appelait Rapido et je voulais en consacrer une à Philippe Djian. J’avais donc proposé à Philippe d’avoir un invité, un musicien. Il devait venir le retrouver là où il habitait à l’époque, à Biarritz, pour passer deux jours et qu’on tourne cette rencontre. Il a souhaité avoir Stephan que je ne connaissais que par sa musique et que je suivais déjà depuis de nombreuses années. Il s’est plié à l’exercice. On a tout de même mis une bonne journée à comprendre ce qu’il essayait de nous dire avec son accent, ce qui lui passait par la tête !

JV. Vous prenez des risques à évoquer son accent ici, Antoine !

AC. C’est d’ailleurs paradoxal parce qu’il chante des textes sublimes de Djian. Et là, on comprend ce qu’il dit ! Sérieusement, le tournage s’est bien passé et puis, de retour à Paris, on s’est rendu compte qu’il y avait eu un problème de caméra et qu’il fallait tout refaire !

JV. Le pire cauchemar de tout journaliste !

AC. Exactement ! Nous avons été obligés de redescendre à Biarritz une semaine plus tard et de tout recommencer.

JV. Ca crée des liens !

AC. Voilà. Depuis, ils sont devenus les Lennon-McCartney de Suisse romande !

Source : Compte Instagram Antoine de Caunes

JV. Un autre Suisse que vous évoquez fut très important : Frédéric Dard. Et d’ailleurs, votre prénom ne lui serait pas étranger. Est-ce bien le cas ?

AC. Oui, c’est ce que m’a raconté mon père. Mon prénom est un mélange d’Antoine de Saint-Exupéry et de San Antonio. Mais, vous savez, Frédéric Dard n’était pas Suisse, il venait du Dauphiné…

JV. Vous avez raison, mais il y a vécu si longtemps qu’on le considère un peu comme un Suisse d’adoption !

AC. Il a été quelqu’un de capital pour moi. J’ai lu San Antonio à l’époque où je commençais vraiment à lire. Je devais avoir onze ou douze ans. C’est quelqu’un qui m’a appris à lire et à rire en même temps. Et puis à prendre très au sérieux la littérature tout en la dynamitant.

JV. Pourtant, vous l’avez réellement rencontré assez tardivement. Comment cela s’est-il passé ?

AC. C’était à l’occasion d’un interview pour un journal qui s’appelait Métal hurlant, dans les années 80. Je suis tombé en amour avec lui parce que c’était un homme extraordinaire, vraiment, dans tous les sens du terme. C’était un type merveilleux de sensibilité, d’humour, de délicatesse, extraordinairement touchant. Nous sommes restés amis jusqu’au bout.

JV. Vous évoquez largement dans « Perso » l’aventure Canal Plus et qui n’est pas sans lien avec le thème retenu pour cette édition du Festival du LÀC, celui de la liberté. Vous étiez à ses tout débuts. Ce lancement de chaîne incarnait-il un esprit de liberté selon vous ?

AC. La création de cette chaîne fut un moment très particulier : la première chaîne à péage en France. Et puis c’était une nouvelle chaîne dans un paysage audiovisuel qui se libéralisait, la chaîne qui s’ouvrait dans tous les sens… Il fallait donc nous donner une identité. Ce fut le cinéma, le sport et puis les films de boules assez rapidement et en clair, il fallait une émission qui devait donner envie aux gens de venir voir ce qui se passait sur cette chaîne. Donc un talk show, un mélange de talk et de show. On recevait avec Philippe Gildas des invités de tous les registres : des écrivains, des sportifs, tout sauf des politiques, et on s’amusait avec eux. L’émission était truffée de séquences : les Guignols, les Deschiens et nous. Enfin, ma charge à moi, à la fin, c’était de renverser l’émission : jouer avec notre invité, s’amuser avec lui mais jamais à ses dépens. Nous avions carte blanche.

JV. Vous avez pu aller assez loin…

AC. Assez loin en effet, et on n’est pas revenus !

JV. Certains des personnages que vous avez incarnés dans Nulle part ailleurs vous ont-ils marqué plus que d’autres?

AC. Oui, mon petit préféré, c’est Didier !

JV. Didier l’embrouille, forcément !

AC. « Ouais ». Ah, vous voyez, il n’est pas loin Didier. Il peut vite revenir. Il est dangereux, toujours assez nerveux. Il ne supporte pas qu’on ne parle pas de Dick Rivers ! Il s’énerve pour un rien. Il peut être très insultant mais n’a pas du tout les moyens de sa volonté !

JV. Terrible ! Vous racontez dans votre livre une anecdote très amusante qui se passe au moment du lancement de Canal Plus à propos de Françoise Giroud…

AC. (au public) Vous souhaitez que je vous raconte… ? Vraiment… ? Attendez que je me souvienne…

« Je crois beaucoup au déterminisme familial. Je crois que quand on grandit, on baigne dans un univers, il est naturel de s’y retrouver adulte. »

JV. Il était question d’un ascenseur…

AC. Ça me revient ! Il y avait des projections de films à l’époque, à RTL, dans une salle de cinéma. Et à l’issue de l’une d’entre elles, il y a eu un dîner. Je me retrouve à table avec Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff – les deux créateurs des Deschiens – Marin Karmitz – un producteur/distributeur de cinéma – son épouse, Caroline Eliacheff. Et puis la conversation tourne et à un moment, Françoise Giroud, qui était présente à la projection, se lève pour rejoindre l’ascenseur. Et quand je la vois passer, je dis, dans ma barbe, même si je n’en portais pas à l’époque, « Salut vieille peau, dégage ! », Elle ne m’entend pas, évidemment, et elle part. Je sens qu’il se passe un truc étrange à table… Puis, à notre tour, nous partons et nous dirigeons vers l’ascenseur. Je ne sais pas pourquoi il ressemblait à un monument égyptien. Il y a eu un délire de déco et les portes s’ouvrent et je dis « bienvenue dans la tombe » de je ne sais plus quel pharaon. On rentre et là, ça me reprend sur Françoise Giroud, je ne sais pas pourquoi, et mes mots ne sont alors pas tendres du tout ! Vous savez, le syndrome de la Tourette…

JV. Je vois…

AC. Je n’aimais pas du tout Françoise Giroud parce qu’elle avait tapé inconsidérément sur Canal, vraiment, et mené une campagne de presse au moment de l’attribution de Canal à Rousselet, qui était vraiment exécrable. Et dans l’ascenseur, je vois mon Jérôme Deschamps qui devient tout rouge d’apoplexie, qui me fait des grands signes… L’ascenseur arrive en bas, les portes s’ouvrent et Caroline Eliacheff me dit : « C’est ma mère » !

JV. Il y a des moments de solitude difficiles à vivre comme celui-ci sans doute…

AC. D’autant plus embarrassant que j’avais rendez-vous le lendemain matin avec Marin Karmitz, son mari, pour signer le film que je devais faire avec Claude Chabrol.

JV. Cela a dû jeter un petit froid. Le film s’est-il fait ?

AC. Tout à fait. J’ai envoyé une brouette de roses qui a dû finir dans le caniveau… Ca m’a fait beaucoup rire !

JV. « Perso » est un livre où vous exprimez toute votre gratitude à l’égard de personnes qui vous ont accompagné, en particulier vos parents. Et vous rappelez des épisodes que j’ignorais sur votre père, des choses incroyables qu’on n’imaginerait pas aujourd’hui. Il est parti sur des îles, dans des zoos… Racontez-nous un peu tout cela.

AC. Sur des îles dans des zoos ? Je ne comprends pas cette phrase ! Je vous taquine. Dans un zoo, oui, et sur une île déserte.

JV. Et le zoo n’était pas désert semble-t-il ?

AC. Ah non, pas désert du tout. Il s’est fait enfermer dans une cage pour essayer de comprendre ce que peut ressentir un primate quand il est exposé comme ça, comme je le suis en ce moment, à la vue de tout un public qui circule autour de lui… Il y est resté enfermé deux semaines. J’ai le privilège de pouvoir dire que je suis allé lui jeter des cacahuètes ! Je suis allé jeter des cacahuètes à mon père dans un zoo et on n’est pas beaucoup à pouvoir prétendre ça, je vous assure !

JV. Aurait-il été était possible d’exercer une autre profession que le journalisme avec des parents qui évoluaient dans ce métier ?

AC. Oui, c’est toujours possible même si je crois beaucoup au déterminisme familial. Je crois que quand on grandit, on baigne dans un univers, il est naturel de s’y retrouver adulte. C’était naturel en tous les cas pour moi de me retrouver dans un univers de spectacle parce que j’avais un grand-père maternel qui était directeur de théâtre et qui chantait l’opérette, une mère comédienne – son premier métier –, un père journaliste. Donc oui, j’ai évolué dans cet univers-là. C’était naturel de m’y retrouver. Mais au départ, non, je voulais faire de la photo.

JV. Vous avez je crois commencé par un stage chez Sigma et avez connu de jolies expériences ?

AC. Une belle expérience, je ne sais pas, en tous cas limitée dans le temps. J’ai essayé de poursuivre quelques études et ai eu envie d’aller me frotter au monde, d’aller voir ce qui se passait dans la vie réelle. Je rêvais d’être photojournaliste, d’aller sur des zones un peu chaudes, de conflits, de voir le monde. Et malheureusement, ma première expérience a été la dernière parce que je me suis rendu compte que je n’étais absolument pas fait pour ça. Il faut une carapace en laiton pour aller se frotter à ce genre de situations. Et j’étais une petite chose beaucoup trop sensible pour ce métier.

JV. Parlons un moment de cinéma qui tient une bonne place dans votre livre. Et des Césars dont vous avez animé la cérémonie à de nombreuses reprises. Pourriez-vous revenir sur certains souvenirs, des moments émouvants comme avec Annie Girardot, Clint Eastwood… ?

AC. Les Césars, c’est un endroit assez étrange parce que c’est une compétition. Et ce qui me semble paradoxal, c’est qu’il n’y a pas de compétition dans les disciplines artistiques. Vous ne pouvez pas dire le meilleur film, le meilleur acteur français… ça ne signifie pas grand’ chose. J’ai toujours été sensible à la difficulté de l’exercice et c’est la raison pour laquelle j’ai eu envie d’y aller. Il y a des moments très intéressants. Par exemple, le fait que la cérémonie se déroule dans une salle où, contrairement à ici aujourd’hui, les gens viennent soit pour gagner, soit regarder les autres perdre. Ce ne sont pas les meilleures dispositions, vous voyez… Ce n’est pas un public facile à avoir, quoi. En plus, c’est un public qui s’ennuie assez vite parce que la cérémonie est interminable. Il y a beaucoup trop de récompenses, il y a beaucoup trop d’hommages, ça n’en finit plus cette histoire. Les gens s’assoupissent au fur et à mesure mais pas le maître de cérémonie qui doit rester fringant, éveillé. Et donc tous ces accidents à l’intérieur de la cérémonie sont les bienvenus : c’est soit Annie Girardot qui vient confier son amour du cinéma et son regret de ne pas être plus sollicitée. Ou Eastwood qui vient recevoir un César d’honneur et qui cloue absolument tout le monde par son magnétisme, sa grâce incroyable. Il y a eu plein d’autres moments assez marrants, sinon je ne l’aurais pas fait dix fois !

JV. Vous consacrez des pages à toute une galerie de personnages, notamment à José Garcia. On apprend qu’il a commencé en étant chauffeur de salle.

AC. Il l’est toujours, figurez-vous ! Il essaye de faire du cinéma sans trop de succès. Il tourne dans des films épouvantables, vraiment tous plus mauvais les uns que les autres. Là, j’ai un petit espoir parce que Guillaume Canet m’a montré des images du Astérix qui sort en février 2023 où il a l’air très drôle, gentil, il s’est métamorphosé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il est méconnaissable ! Je plaisante bien sûr. José, c’est le talent incarné, évidemment un extraordinaire comédien et c’est surtout quelqu’un qui joue et qui surfe sur l’immédiat, sur les situations, sur ce qu’on est en train de vivre. Là, par exemple, s’il était avec nous, il ne tiendrait pas en place !

JV. Vous le mettez vraiment tout le temps en boîte ?

AC. Tout le temps !

« José, c’est le talent incarné, évidemment un extraordinaire comédien et c’est surtout quelqu’un qui joue et qui surfe sur l’immédiat. »

JV. Y compris dans des moments les moments les plus tragiques. Vous en veut-il encore ?

AC. Il m’en veux encore. Vous parlez bien de l’histoire de Gildas ?

JV. Tout à fait !

AC. On enterrait Philippe Gildas que nous avons profondément aimé et qui a été très, très important pour nous et pas que pour nous. Donc nous étions forcément accablés. Mais l’une des dernières volontés de Philippe, que j’ai vu jusqu’au bout, c’était que puisque funérailles il devait y avoir, autant qu’elles soient joyeuses. L’idée était de faire quelque chose un peu dans l’esprit de NPA. Tâche difficile quand même. C’était aussi le vœu de Maryse, sa femme, qu’on ne soit pas là, juste dans la tristesse, pour évoquer ce type qui était la joie incarnée. J’ai un peu organisé la cérémonie privée. Et puis j’ai José au téléphone quelques jours avant pour lui dire où ça se passe, à quelle heure, comment on se retrouve et, je ne sais pas pourquoi, j’ai un mauvais esprit. Je lui dis « écoute, Maryse m’a fait une demande un peu étrange, mais on doit tous s’y plier. Elle voudrait qu’on soit tous en blanc pour la cérémonie ». C’est vrai que Philippe aimait bien s’habiller en blanc. C’était donc tout à fait plausible même si on est au mois de novembre, quand même… Et il est venu en blanc ! On aurait dit un infirmier, c’était magnifique, avec sa femme tout en blanc aussi ! Un mur de photographes les attendait. Et il m’en a énormément voulu. Comme on se monte des canulars comme ça, à tour de rôle, la balle est dans son camp !

Philippe Gildas et Antoine de Caunes – Nulle part ailleurs

© Thierry Orban/Sygma

JV. Nous avons évoqué Bruce Springsteen. Il y a aussi un beau passage dans votre livre sur un autre artiste, Keith Richards. Vous reproduisez une interview que vous avez réalisée avec lui. Qu’est-ce qui vous a marqué chez cet artiste ?

AC. C’était la première fois que j’approchais Keith Richards, qui est quand même un type que j’adore depuis toujours, et qui est, c’est peu de le dire, hors des clous. Je suis fasciné par ce type-là. J’avais adoré son autobiographie, « Life ». C’est un livre absolument incroyable, vraiment écrit avec la liberté de Keith Richards, avec sa dinguerie, sa folie. C’est un personnage d’une autre planète, Keith Richards. Il paraît d’ailleurs qu’il est beaucoup venu en Suisse se faire « nettoyer son sang », ce qui expliquerait sa longévité. Donc j’étais ravi de le rencontrer et ravi surtout d’écrire autour de Keith Richards et du plaisir que cet homme-là m’a procuré tout au long des ans. Et puis lui était très marrant pendant l’interview.

JV. On le découvre effectivement sous un jour différent dans votre livre. Une dernière question : quels sont vos projets aujourd’hui ? Après l’arrêt de Popupup, où va-t-on pouvoir vous écouter, vous lire, vous voir ?

AC. J’ai arrêté la radio parce que j’aime bien fonctionner par cycle. J’ai fait cinq ans de quotidienne et ça use. C’est très, très astreignant le quotidien. J’avais envie de faire autre chose. Cette année, on va démarrer une nouvelle émission sur Canal qui va s’appeler « Le genre idéal », une émission sur le cinéma de genre. J’écris aussi pour développer une mini-série avec José Garcia, hélas… Je développe également un projet de long métrage que je réaliserai. Et puis on va aller tourner une Gaule d’Antoine en Afrique.

JV. Après la Suisse ?

AC. Oui, absolument, j’espère que vous avez tous vu La Gaule d’Antoine en Suisse ? C’est toujours en diffusion sur Canal, vous pouvez y aller. Je pense que ça va vous amuser. Et puis on va faire une nuit de la Gaule, même. Ca s’appellera La Gaule toute la nuit, bien sûr. Voilà pour les projets immédiats.

JV. Merci infiniment Antoine.

AC. Merci à vous ! ◾️