Entretien avec Laurent Gaudé

Une voix douce, un rire franc, une humilité remarquable, Laurent Gaudé impressionne autant qu’il charme. Rencontre avec l’invité d’honneur du Salon du Livre de Genève pour le Elle Suisse.

Laurent Gaudé – Hôtel Tiffany – Genève – 19 mai 2022

© Karine Bauzin

Ce matin-là, je n’en menais pas large à quelques minutes de m’entretenir avec Laurent Gaudé… L’exercice m’est pourtant devenu familier depuis mes débuts et je me souviens avec émotion du premier entretien réalisé. Il s’agissait d’un échange entre spécialistes des procédures collectives qui avait lieu à l’hôtel de Crillon à Paris. En charge d’un ouvrage Lamy sur la thématique, il m’incombait d’animer un débat entre ces experts du haut de mes 24 ans et mon ignorance quasi totale en la matière ! Heureusement, la bienveillance de l’un des intervenants, grand magistrat et auteur de l’ouvrage dont je m’occupais – Jean-Luc Vallens – m’avait rapidement mise en confiance, tout comme le fait que mon patron de l’époque, Guillaume Montégudet, après m’avoir observée du fond de la salle quelques minutes, prêt à me remplacer en cas d’incompétence totale, s’était rapidement éclipsé !

J’étais à peu de choses près dans le même état de stress à l’heure de m’entretenir avec Laurent Gaudé. Auteur exceptionnel, d’une intelligence rare, j’appréhendais cet échange que j’espérais pourtant depuis longtemps. Et comme j’ai pu l’observer à maintes reprises, il est souvent bien plus facile d’échanger avec tous les grands – auteurs, experts, artistes… – généralement accessibles et généreux, qu’avec d’autres.

Prix Goncourt pour « Le Soleil des Scorta » – que j’avais découvert en son temps grâce à une critique parue dans le ELLE (!) – Laurent Gaudé croit en la « puissance divinatoire de la littérature ». Ainsi, il décrivait dès 2016 dans « Ecoutez nos défaites », « le banc de la promenade de la Treille, au pied du marronnier penché qui sert aux Genevois à guetter l’arrivée du printemps ». Rendez-vous était donc pris depuis longtemps avec le Salon du Livre de Genève dont il était l’invité d’honneur pour cette édition. L’occasion d’échanger avec l’un des auteurs les plus talentueux du XXIe siècle !

© Karine Bauzin

Julie Vasa. Que représente pour vous le fait d’être invité d’honneur d’un événement littéraire tel le Salon du Livre de Genève ?

Laurent Gaudé. Une grande joie ! Quelque chose de fort se construit entre Genève et moi au fil du temps, dans des secteurs différents : au théâtre, avec le Festival de cinéma FIFDH, et puis une présence régulière à la Société de lecture lorsque je publie un livre. Genève est une ville qui m’accueille toujours volontiers. C’est extrêmement plaisant ! L’un des grands avantages d’être l’invité d’honneur d’un salon du livre est de pouvoir inviter d’autres auteurs. J’ai ainsi pu m’intéresser à la programmation et prévoir, par exemple, une rencontre avec Nicolas Mathieu ou une autre avec Patrick Boucheron. Je les ai rêvées et suis très content qu’elles puissent avoir lieu.

J.V. Que vous apportent les échanges avec les lecteurs ?

L.G. J’ai toujours participé à de nombreuses rencontres. Je sais que certains auteurs n’apprécient pas énormément cette exposition à laquelle l’écriture ne nous prédestine pas forcément. Pourtant, ces rencontres sont souvent extrêmement émouvantes. Il y a très souvent un temps de décalage : les gens vous parlent en général de livres qui commencent à être un peu anciens alors que vous êtes dans autre chose. Mais c’est comme prendre des nouvelles de nos propres livres : constater tout de même le miracle de la lecture !

J.V. Et quel est-il selon vous ?

L.G. Voir que ce que vous avez posé sur du papier vit dans la tête de quelqu’un. Des gens vous disent qu’ils pensent à vos personnages, que tel livre a été important : que du bonheur ! C’est très fort et montre à quel point la lecture est une histoire d’appropriation. Le temps passant, je vois de plus en plus de lecteurs accompagnés de leurs enfants… Observer que mes livres puissent traverser des générations me réjouit !

« J’apprécie que mes livres puissent être lus à différents âges. Ce ne sont pas des citadelles où il faudrait être bardé de références pour pouvoir en profiter. Chacun les lit avec ce qu’il est ! »

J.V. Quel sentiment vous inspire l’étude de vos romans dans les écoles, y compris en Suisse ?

L.G. C’est un privilège inouï d’entrer dans les classes ! Si l’on m’avait dit cela quand j’écrivais les livres en question, je pense que mon stylo aurait tremblé ! On sait à quel point il est difficile d’amener les jeunes gens à la lecture, encore plus à celle d’auteurs contemporains. Généralement, ils sont occupés dans le cadre scolaire par des classiques. Avoir cette possibilité grâce aux professeurs qui nous font passer dans les classes est formidable. Il m’est arrivé plusieurs fois d’être face à des jeunes qui après m’avoir avoué qu’ils n’aimaient pas lire, me disaient être allés jusqu’au bout avec l’un de mes livres– en général, « Tsongor » – comme s’il s’agissait d’une énorme victoire. Je trouve cela génial : quelque chose s’est passé !

J.V. Vous écrivez dans des genres littéraires si différents que les lecteurs moins avertis peuvent vous lire aisément : je pense à vos nouvelles par exemple.

L.G. Oui, car c’est un âge où cela compte énormément ! Plus le livre est volumineux, plus il est répulsif ! Je pense aussi qu’il y a quelque chose dans mon écriture qui la rend facile d’accès. Je ne le fais pas exprès mais j’apprécie que mes livres puissent être lus à différents âges. Ce ne sont pas des citadelles où il faudrait être bardé de références pour pouvoir en profiter. Chacun les lit avec ce qu’il est !

J.V. Comment la littérature est-elle entrée dans votre vie et quel est votre premier souvenir de lecture ?

L.G. D’abord, il y avait des livres à la maison, ce qui est déjà énorme. La littérature, d’une certaine manière, est entrée tout de suite dans ma vie, même sans que je lise ! La littérature était là, présente : je me souviens d’une grande bibliothèque dans le couloir. Personne ne m’a jamais dit que les livres étaient importants mais rien que le fait d’en voir autant dans la maison montrait bien qu’ils l’étaient. Un texte a été très important pour moi, mais ce n’est pas tout à fait le premier. Il s’agit de « La Prose du Transibérien » de Blaise Cendras.  C’est un texte qui a compté lorsque j’avais 16 ans. J’y pense encore souvent. La forme de « Nous l’Europe », des vers libres, en étant à la fois un petit peu dans la poésie mais aussi dans le récit, vient directement de « La Prose du Transibérien ». Quand j’ai lu ce texte-là, j’ai brutalement pris conscience de la possibilité de faire de la poésie sans écrire des sonnets, en étant moderne, en racontant le monde dans lequel on vit. C’est ce que fait Blaise Cendrars à son époque. J’ai alors compris que l’on pouvait écrire de la poésie en incluant du récit, une histoire. Ce texte a beaucoup compté et compte toujours beaucoup pour moi.

C’est un texte qui a compté lorsque j’avais 16 ans. J’y pense encore souvent. La forme de « Nous l’Europe », des vers libres, en étant à la fois un petit peu dans la poésie mais aussi dans le récit, vient directement de « La Prose du Transibérien ». Quand j’ai lu ce texte-là, j’ai brutalement pris conscience de la possibilité de faire de la poésie sans écrire des sonnets, en étant moderne, en racontant le monde dans lequel on vit. C’est ce que fait Blaise Cendrars à son époque. J’ai alors compris que l’on pouvait écrire de la poésie en incluant du récit, une histoire. Ce texte a beaucoup compté et compte toujours beaucoup pour moi.

J.V. Votre bibliographie est extrêmement impressionnante. Où trouvez-vous toute cette inspiration ?

L.G. Je dirais que mes textes appartiennent à deux familles distinctes : ceux qui sont nés de la contemplation du monde, par exemple « Eldorado », « Ouragan » ou « Danser les ombres »… Ces textes sont nés parce que je suis tombé sur une nouvelle ou en raison d’un phénomène d’actualité qui nous entoure. Je continuerai dans cette voie : j’aime être en curiosité vis-à-vis du monde. Et puis d’autres textes viennent d’ailleurs, de quelque chose de plus lointain, les « Salina », « La mort du roi Tsongor »… Je n’ai pas besoin du monde qui nous entoure pour les écrire. L’inspiration est un phénomène assez mystérieux. Je ne sais pas pourquoi… « La mort du roi Tsongor » a par exemple démarré avec ces mots précisément : « La mort du roi Tsongor ». Je me suis dit que j’allais écrire un livre qui porterait ce titre que j’aimais bien sans savoir encore exactement de quoi il allait parler ! Il restait à inventer qui est Tsongor, pourquoi il meurt, comment il meurt… Ces déclics sont mystérieux et heureusement qu’on ne connaît pas les sources de l’inspiration. Il reste encore un peu de mystère dans ce métier !

J.V. On a le sentiment que la page blanche n’est pas quelque chose qui vous angoisse !

L.G. Je touche du bois mais effectivement, ce n’est pas mon problème ! C’est même plutôt l’inverse : j’ai trop de choses en tête et je crains de ne pas avoir le temps de tout faire.

J.V. Le thème du Salon du Livre de Genève est la lecture à voix haute. La pratiquez-vous ?

L.G. Oui, toujours, pour tous mes textes, y compris les romans qui, a priori, ne seront pas lus à voix haute mais tranquillement dans un canapé ou dans un lit… La dernière période de travail, les trois dernières semaines d’écriture, ne sont consacrées qu’à cela : relire à voix haute le manuscrit pour essayer de gommer toutes les aspérités, pour que le texte coule de la façon la plus fluide possible. J’ignore pourquoi mais j’ai toujours travaillé ainsi. Cela doit venir du théâtre : j’ai commencé par écrire des pièces de théâtre, c’était une méthode que je pratiquais à l’époque et que j’ai conservée. C’est important d’imaginer, quand on écrit comment un comédien pourra s’en emparer. Il y a vraiment pour moi une place de l’oralité dans l’écrit. Cela peut paraître un peu bizarre et nous ramène à Blaise Cendrars, le poème que je citais : on a envie de le dire.

J.V. L’un de vos textes vous tient-il plus à cœur que d’autres et, dans l’affirmative, pour quelles raisons ?

L.G. C’est souvent le dernier, parce qu’il est plus présent. Parmi tous mes textes, il y en a un petit que j’aime beaucoup : « Le Tigre bleu de l’Euphrate ». J’ignore pourquoi. J’aimerais pouvoir me dire que je suis encore capable de l’écrire aujourd’hui. Je n’en suis pas certain car c’est un texte qui avait à voir avec la jeunesse aussi, une espèce de jaillissement de la parole, une énergie que je n’aurais peut-être plus. Ce texte me parle alors même qu’il commence à s’éloigner dans le temps.

J.V. Vous écrivez dans tous les genres littéraires : l’un d’entre eux vous vient-il plus naturellement ?

L.G. La forme de « Nous l’Europe » qui aussi celle de mon recueil de poèmes qui s’appelle « De sang et de lumière » a quelque chose d’extrêmement agréable pour moi, de naturel. Le travail est plus facile dans cette forme que lorsque j’écris un roman ou une pièce.

« Quand j’ai lu La Prose du Transibérien de Blaise Cendrars, j’ai brutalement pris conscience de la possibilité de faire de la poésie sans écrire des sonnets, en étant moderne, en racontant le monde dans lequel on vit. »

J.V. Vous écrivez beaucoup de textes pour le théâtre. Vous faites ce soir une lecture avec deux autres comédiennes. Etes-vous tenté de jouer, interpréter vous-même vos textes, dans un format plus classique que celui de ce soir ?

L.G. Non, pas du tout, cela me terrifie ! Il y a pour moi une barrière énorme à franchir. Autant faire une lecture comme à Genève avec le texte, un pupitre, des gens, essayer d’aller le plus loin possible dans ce cadre précis, me convient très bien, j’adore ça, j’en ai toujours beaucoup fait. Mais on n’est pas dans l’interprétation : je ne joue pas. Je n’ai pas à apprendre le texte par cœur, ça m’angoisserait, même le mien ! Et le pire et qui explique pourquoi je n’y vais pas, c’est savoir quoi faire de son corps. C’est là où je ne suis pas du tout un comédien. Je ne sais pas bouger dans l’espace face au regard des autres, je ne sais pas jouer de mon corps. La lecture me va bien. Je suis statique derrière mon pupitre, ce qui ne m’empêche pas d’essayer d’être le plus intense possible, c’est ma limite.

J.V. Certaines interprétations de vos textes vous ont-elle particulièrement surpris ?

L.G. Ah oui ! C’est même ce que j’attends du théâtre. Ce n’est pas toujours le cas : parfois je suis déçu. On peut avoir l’impression de ne pas avoir été compris, cela m’est arrivé et m’arrivera encore. Mais, quand tout se passe bien, on observe parfois surgir des choses de son propre texte auxquelles on n’avait pas pensé et puis, surtout, de voir comment le texte prend corps, devient vivant, réserve des surprises ! Il y a des passages de « Nous l’Europe » dans le spectacle actuellement joué qui deviennent drôles, de manière surprenante car le texte, dans sa globalité, ne l’est pas du tout ! La scène permet cela ! Un regard ironique, quelque chose que seul le corps peut apporter, au-delà du texte.

J.V. Quels sont les auteurs contemporains qui vous ont le plus touché dernièrement ?

L.G. Ils sont nombreux ! J’aime bien lire des textes contemporains de mon époque mais ce n’est pas toujours facile car la production est énorme. Le dernier en date est le roman de Nicolas Mathieu, « Connemara ». C’est un texte que je trouve admirable, extrêmement fort dans le propos. Je suis très admiratif de sa manière d’écrire, d’autant plus que ce n’est vraiment pas la même planète que moi ! On est dans des écritures très différentes tous les deux.

J.V. On vous sait très concerné par l’actualité. Que vous inspire-t-elle ?

L.G. Ayant écrit « Nous l’Europe », il est certain que la question européenne continue à m’intéresser. Je ne vais pas écrire tout de suite le tome 2 mais ne vais pas non plus refermer le dossier en me disant « ça je l’ai fait, je ne regarde plus ». L’Ukraine évidemment me bouleverse et m’intéresse par rapport à la question européenne : est-ce le début d’un passage à autre chose ? Comment l’Europe va-t-elle faire pour que cette crise devienne l’occasion d’accélérer ou pas ? Va-t-on imploser de l’intérieur… ? Toutes ces questions me passionnent.

Et puis il y a une autre question au long cours… Je ne sais pas si j’en ferai quelque chose mais cela pourrait tout à fait devenir un sujet d’écriture : il s’agit des grandes transformations vis-à-vis de la planète, la question de l’eau, des énergies, qui, a priori, relèvent plus de la géopolitique que de la littérature. Mais je pense qu’on peut tout à fait s’en emparer, exactement comme de l’Europe. Quand j’ai dit à mon éditeur que j’allais faire un poème sur l’Europe, il était poliment dévasté ! Ce n’est pas un sujet très sexy mais j’ai adoré travailler dessus, essayer d’en faire quelque chose qui ait un peu de souffle, qu’on soit dans l’épopée. Je pense qu’on peut faire quelque chose de comparable avec les questions environnementales, cette révolution que l’humanité doit opérer. C’est passionnant.

J.V. Quels sont les prochains projets qui vous tiennent le plus à cœur ?

L.G. Je viens de terminer un roman qui sortira fin août. C’est un ovni, assez déroutant je pense ! C’est l’inverse de « La mort du roi Tsongor » : au lieu de se passer dans un monde imaginaire antique, il se passe dans un monde imaginaire en légère anticipation. On n’est pas dans la science-fiction complète, ce n’est tout de même pas Star trek ! Mais c’est un monde anticipé, franchement dystopique. Et en plus, il y a une trame policière !

J.V. Très surprenant au regard de votre bibliographie ! Vous êtes-vous amusé à l’écrire ?

L.G.  Au début oui, après beaucoup moins ! Comme pour tous les romans : il y a pas mal de sueur et de souffrance ! Quand je regarde dans le rétroviseur, je suis content de voir la diversité des lieux, des époques… Il existe des points communs entre tous ces livres-là même s’ils ne se passent pas au même moment, il y a ma patte, j’imagine. Je peux vous assurer que mon prochain roman est assez différent de mes précédents. Il s’appelle « Chien 51 ». Ce n’est pas un livre sur la condition canine, mais un polar !◾️

Au début oui, après beaucoup moins ! Comme pour tous les romans : il y a pas mal de sueur et de souffrance ! Quand je regarde dans le rétroviseur, je suis content de voir la diversité des lieux, des époques… Il existe des points communs entre tous ces livres-là même s’ils ne se passent pas au même moment, il y a ma patte, j’imagine. Je peux vous assurer que mon prochain roman est assez différent de mes précédents. Il s’appelle « Chien 51 ». Ce n’est pas un livre sur la condition canine, mais un polar !◾️

© Karine Bauzin

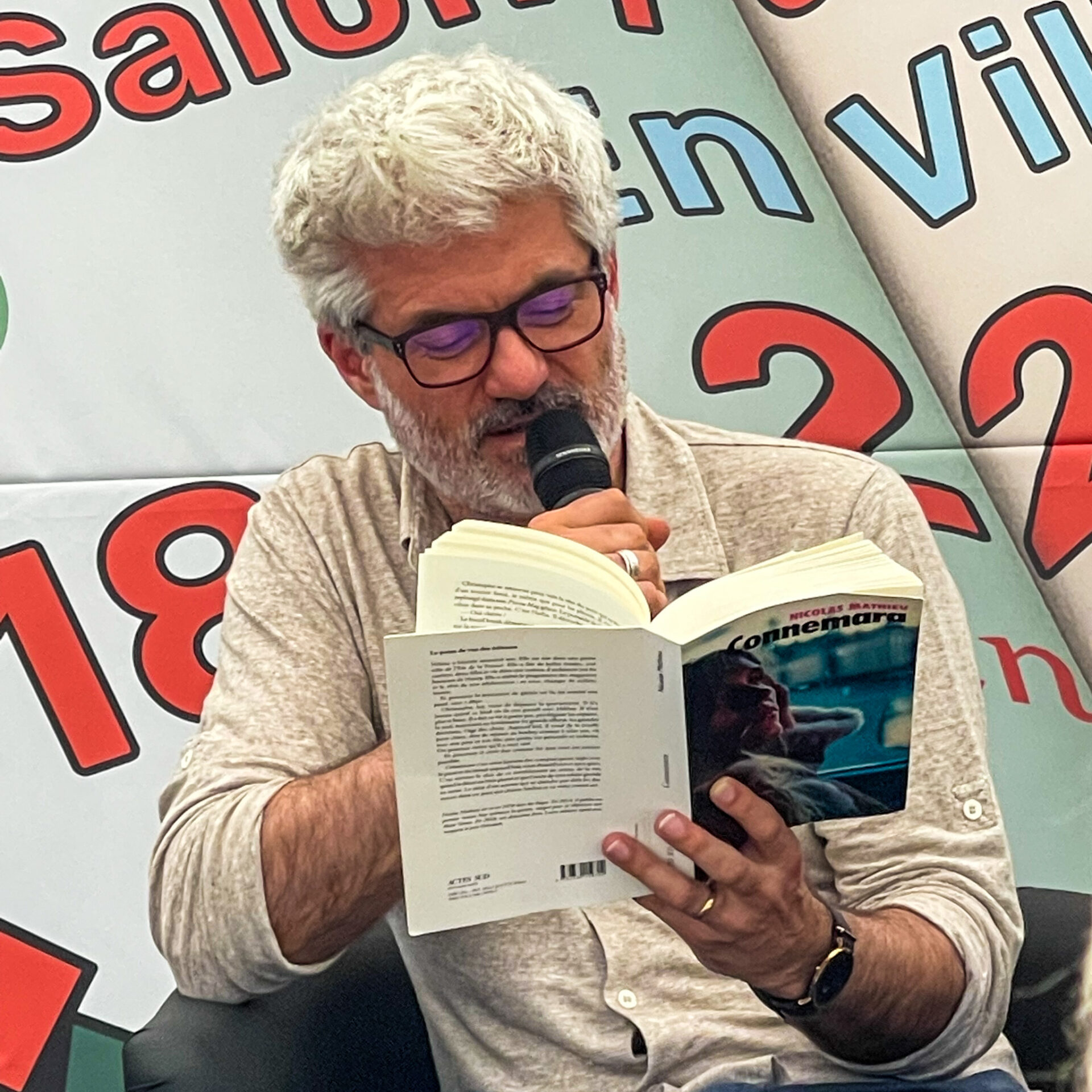

Je demandais à Laurent Gaudé lors de notre entretien quel auteur contemporain l’avait marqué dernièrement : Nicolas Mathieu, sans hésitation ! Et l’avantage d’être Invité d’honneur, a-t-il ajouté, est d’avoir pu le convier aujourd’hui !

✶

La rencontre entre eux a donc eu lieu lors du Salon du Livre de Genève et elle fut absolument passionnante. Si le thème de l’échange résidait dans les frontières de la fiction, ils se sont exprimés à bien d’autres égards !

✶

De nombreux points communs entre eux à commencer par le Prix Goncourt, ou leur maison d’édition Actes Sud, mais des manières d’appréhender le réel bien distinctes. Là où Nicolas Mathieu excelle à décrire les vies de ses personnages, à dire son époque de façon « chirurgicale et puissante » souligne Laurent Gaudé, ce dernier parvient quant à lui à saisir la nature humaine, imaginer des figures intemporelles, des « représentants de ce qu’est l’homme », précise Nicolas Mathieu.

✶

L’auteur de « Connemara » poursuit : « Longtemps j’ai écrit pour de mauvaises raisons. », l’occasion pour les deux écrivains à la complicité intellectuelle évidente et réjouissante, d’interroger la question de la découverte par un auteur de ses territoires d’écriture, des livres dont il est capable, et de sa langue, centrale dans une écriture. Il irait de la langue comme de la voix selon Laurent Gaudé : chacun a un grain de voix, un grain de langue, qu’il travaille ensuite.

✶

Après avoir évoqué leur façon de travailler avec un plan très précis pour l’un et aucun pour l’autre, leurs rapports à leurs éditeurs respectifs, ils ont chacun lu un passage du dernier livre de l’autre : délicieux !

✶

Alors, j’aurais aimé que le dialogue se prolonge, les écouter, encore …